「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか?」と不安になったことも、一度ではないはず。

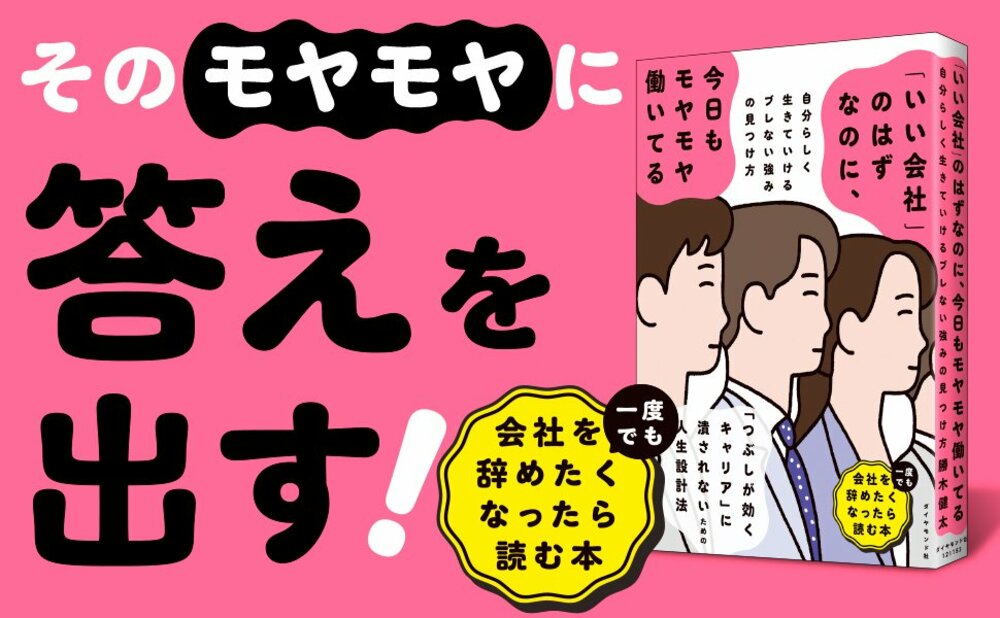

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「偏差値」というモノサシに奪われた「自分」

「いい学校に入れば、いい人生が待っている」

そんな信仰にも近い思想のもと、私たちは「偏差値」という、たったひとつの指標に最適化されてきた。

学びは、いつしか「点を取ること」へと矮小(わいしょう)化され、進路は「どこに入るか」で決まり、自分の価値は、「どれだけ上に行けたか」で測られるようになっていった。

たとえ興味がなくても、模試の判定を頼りに、偏差値の高い学部を目指す。

たとえ違和感があっても、「もったいない」と言われれば、そのまま進学する。そこに「自分の意志」はほとんどなかった。

「ハイスペックキャリア迷子」の正体

かつて、その不自然さを疑う声は、聞こえてはこなかった。「正解のある時代」において、偏差値は進路を決める合理的な羅針盤だったからだ。

けれど、「偏差値が上がること」が人生の安心と直結していたのは、もはや過去の話だ。テクノロジーの進化。グローバル化。多様な生き方の出現。かつての最適解が、今の最善とは限らなくなっている。

こうして生まれてしまうのが「ハイスペックキャリア迷子」だ。偏差値競争に最適化され、肝心の「自分」がどこにも見当たらない―

「優秀さゆえの罠」は、社会が仕掛けた「見えない罠」でもあるのだ。

(本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です)