税務署はなぜ“相続税”に厳しくなったのか? その背景に大きな変化

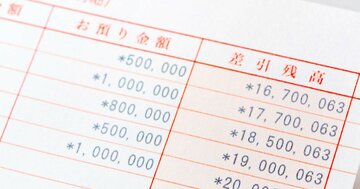

人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。

本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版した。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

相続税の基本をおさらい!

お盆の時期、ご家族で相続について話し合われたご家庭も多いかと思います。本日は、相続税についてお話しします。

まず、相続税に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか?

「遺産のほとんどを国に持っていかれる」

「相続税を支払うために、自宅を売却しなくてはいけない」

戦々恐々としたイメージをお持ちの方が多いと感じています。

私はこれまで、5000人を超える方の相続相談に乗ってきました。その経験からいうと、実際に相続税を計算し、その税額を伝えると、多くの方が「意外とこんな金額ですむのですね」と安堵されます。

例えば、遺産総額1億円、相続人が配偶者と子供2人の場合の相続税は、家族全体で315万円です(法定相続分で相続したと仮定。配偶者の税額軽減を適用)。遺産全体からすると約3%の負担です。

2億円だった場合でも、家族全体で1350万円(遺産全体の約7%)です。どうでしょう。「国に根こそぎ持っていかれる」わけではありませんよね。

相続税の計算の大枠について説明します。

まず相続税は、亡くなったすべての方にかかるわけではなく、「一定額以上の遺産を残して亡くなった方」にだけ課税される税金です。その一定額のことを基礎控除と呼び、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という算式で計算します。

例えば、亡くなった方の相続人が、配偶者と子供2人の計3人だったとします。この場合、法定相続人の数は3です。先ほどの式に当てはめると、3000万円+600万円×3=4800万円。基礎控除は4800万円になります。

この方の遺産が4800万円を超えているのであれば、相続税の申告をして、併せて相続税を納税しなければいけません(相続税の申告期限は、亡くなった日から10か月以内です)。裏を返せば、もし遺産が基礎控除(4800万円)以下だったら、相続税は一切かからず申告も不要です。

税務署が相続税に厳しくなった背景

それでは一体、今現在どれくらいの人が相続税を払っているのでしょうか。

国税庁が公表している「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によれば、日本全国の年間死亡者は157万6016人ですが、実際に相続税が発生したのは15万5740人。割合は9.9%です。つまり、相続税を払っているのは、「100人中9人」といえます。

2015年の税制改正前までは、基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でした。今の基礎控除より4割も大きかったのです。この時代、相続税が課税される人は100人中4人でした。本当に一部の富裕層にしか関係のない税金だったのです。

しかし現在、相続税の対象者が倍以上に増えたので、昔に比べれば身近な税金になったと言えます。まずは「遺産から基礎控除を引いた金額に相続税がかかる」と覚えましょう。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)