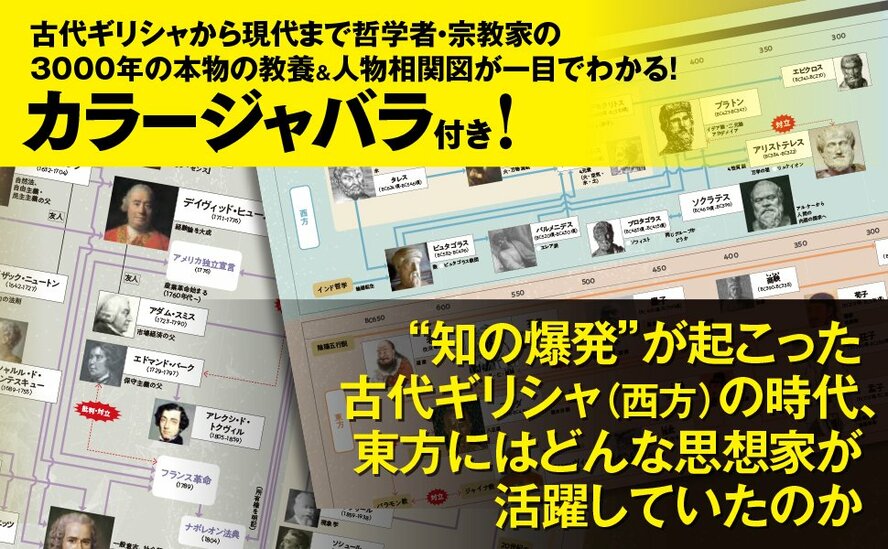

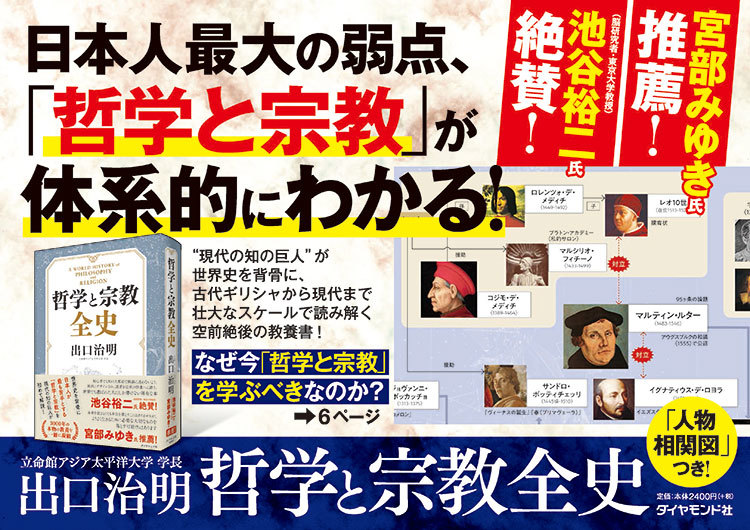

世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)前学長。世界史を背骨に日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に記した『哲学と宗教全史』が「ビジネス書大賞2020」特別賞(ビジネス教養部門)受賞後もロングセラーとなっている。

宮部みゆき氏(直木賞作家)「本書を読まなくても単位を落とすことはありませんが、よりよく生きるために必要な大切なものを落とす可能性はあります」

池谷裕二氏(脳研究者・東京大学教授)「初心者でも知の大都市で路頭に迷わないよう、周到にデザインされ、読者を思索の快楽へと誘う。世界でも選ばれた人にしか書けない稀有な本」

今回はベストセラー作家であり書評家でもある楠木建氏(一橋大学ビジネススクール特任教授)が本書を読み解く。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

他の宗教と「イスラーム教」が最も違う点

キリスト教、仏教、イスラーム教――世界三大宗教の中で、普通の日本人にとって最も距離があるのがイスラーム教だろう。

イスラームというと、IS(イスラーム過激派組織)の内乱やジハードと呼ばれるイスラーム原理主義者のテロ攻撃、女性蔑視を連想させ、過激で攻撃的、とっつきにくいというイメージがある。

キリスト教と同様に、イスラーム教はYHWH(ヤハウエ)を唯一神とする一神教だ。

YHWHの呼び名はアッラーフ(アッラー)。

最後の審判で救われた善人は天国へ、悪人は地獄に行くとされる。

この点でもキリスト教と類似している。

イスラーム教の創始者であるムハンマドは最後の預言者とされている。

預言者とは神から言葉を託されて人々に伝える者を指す。

イスラーム教ではイエスもムハンマドの前に登場した一人の預言者として位置づけられている。

イスラーム教はキリスト教の延長線上にある。

イスラーム教の大きな特徴は、キリスト教や仏教のようなプロの専従者(司祭や僧)がいないことにある。

教会や寺院を経営し、布教や儀式などを専門とする聖職者は存在しない。

普通の仕事をしている人たちが聖職を兼業していて、必要な時は法衣を着て法典を読み儀式を進行させる。

経済的な観点から見れば、宗教組織の運営の自由度が高いといえる。

イスラーム教では聖職者のために寄付をする必要がない。

モスクと呼ばれる寺院の管理は自治体やNPOが行う。

イスラームの「六信五行」とは?

イスラーム教の信仰の中心は、六信五行と呼ばれる戒律にある。

六つのことを信じて五つのことを行動に移すという教えだ。

六信とは神(YHWHアッラーフ)、天使(ムハンマドに神の預言を託したジブリール)、啓典(クアルーン)、預言者(ムハンマド)、来世(天国と地獄の存在)、定命(神の決定を信じて生きる)。

入信の儀式は至ってシンプルで、「アッラーフが唯一の神であり、ムハンマドが最後の預言者です」と信仰告白すれば、それだけで誰でも信者になれる。

入信すると五つの行の実践が求められる。

信仰告白、礼拝、喜捨、断食、巡礼の五行だ。

このうちよく知られているのは礼拝と断食だろう。

礼拝は1日に5回、マッカのカアバ神殿がある方向に向かって礼拝する。

イスラーム暦の9月に断食が求められる。

1日5回の礼拝というのは大変なように思われがちだが、本書『哲学と宗教全史』の著者は面白い見解を述べている。

人間の脳の集中力は2時間ぐらいしか持続しない。

5回の礼拝は生活のリズムをつくる気分転換として、脳科学的にも合理的なのかもしれない。

イスラーム教のシンプルな特徴

いずれにせよイスラーム教の特徴は、その教えが日常生活の具体的な行動に落とし込まれているということにある。

「生活化された宗教」といってよい。

これは専業の聖職者が存在しないことと裏腹の関係にある。

守りやすく実践しやすい六信五行を各自が主体的に実行することで、信者たちが自立して行くという強さが生まれたと考えられている。

悟りを求めるために、ブッダは社会的な地位と妻子を捨て、修行の道に入った。

イエスもまた殉教者として死を選んだ。

彼らは世俗と断絶された出家者として生涯を終えている。

これに対して、ムハンマドは商人であり政治家であり軍人であった。

最後まで「普通の人間」として生涯を過ごした。

著者はこう述べている。

ということは、多くの人が受け入れがたい極端な思想や攻撃的な行動を教義とすることはおよそ考えられません。

たとえば六信五行の教えにしても、それほど無理はなく、それなりに合理的です。

他人を攻撃ばかりしていては、そもそも商売が成立しません。

今日でもイスラーム世界のモスクを訪れると、周辺には迷路になったような大きな商店街(バザール)が拡がっていることに気づきます。

イスラーム教の信者はインドネシア、パキスタン、バングラデシュ、インド、マレーシアなど、東南アジア各国に数多く存在します。

それは、アラビア商人が中国との交易の関係もあって、東南アジアに商品をたくさん持ってきて商売をしたからです。

アジアの人たちはイスラームの商人を見て、自分たちもイスラーム教を信じればもっと商売がうまくいくようになるかなと思ったことでしょう。

イスラーム教のシンプルな特徴

イスラーム原理主義者のテロ行為をジハードと呼ぶことがある。

ジハードは聖戦と翻訳されるので、イスラーム教には闘争性があるかのようなイメージを与える。

しかしジハードの本来の意味は個人が立派な行動を取れる人間となるように奮闘努力することにある。

「立派な行動」とは、ムハンマドが説いた寛容と慈悲を大切にする生き方を意味している。

一夫多妻や女性がスカーフをかぶらなければならないと言った規律を取り上げて、イスラーム教は女性差別と関連して語られることが多い。

確かにクアルーンは4人まで妻帯できるとしている。

ムハンマド自身も複数の妻を持っていた。

しかし彼女たちはほとんどすべて軍人としてのムハンマドが激しい戦闘を繰り返している時に戦死した戦友の妻たちだった。

一夫多妻は当時の戦乱の時代背景を抜きには考えられない。

兵士が次々に死亡する時代には必然的に寡婦が増加する。

ほとんどの女性に生活手段がなかった時代、寡婦となれば奴隷になるか身を売るかしか生きる手立てはなかった。

そのような女性が苦労することを避けるためにクアルーンは4人までの最大を認めている。

しかも妻帯は男性側の一方的な権利ではない。

男性側にも厳しい義務が存在する。

2人目以降の妻を迎える場合には、それまでの妻の了承を得なければならない。

つまり、女性側に拒否権が認められている。

すべての妻を平等に遇することが大前提なので、4人の妻を持てば経済的にも物理的にも大変な負担となる。

実際イスラームの社会では、ごく一部の例外を除いてほとんどの家庭は一夫一婦制の生活を営んでいる。

イスラーム教への偏見を解消してくれる本

そもそも女性蔑視が一般的だった時代に、ムハンマドは女性の財産権を認めている。

当時のヨーロッパよりもむしろ男女平等に近い。

女性のスカーフにしても単なる習慣が発展したもので砂漠が多く、乾いた中近東では合理的な衣装だった。

男性にもターバンという巻き頭巾がある。

サウジアラビアでは、初めて女性に自動車の運転が許されたとか、女性が働けないことが問題になっている。

しかし、サウジアラビアはイスラーム教の中でも極端に保守的な教えを奉じている特殊な国であることに注意が必要だ。

インドネシア、パキスタン、バングラデシュ、インドなど、ムスリム人口の多い国では女性が働くのが普通のことになっている。

これらの国ではこれまでに女性の大統領や首相が生まれている。

本書はわれわれが知らず知らずのうちに持っているイスラーム教への偏見を解消してくれる。

キリスト教や仏教と同等もしくはそれ以上に、日常生活の理にかなった、普通の人々のための宗教なのだ。

(本原稿は、出口治明著『哲学と宗教全史』に関する特別投稿です)