【世界史の悲劇】ヨーロッパが豊かになり、アフリカが貧しくなった“本当の理由”

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ヨーロッパが豊かになり、アフリカが貧しくなった“本当の理由”

中世後期の西ヨーロッパでは農奴解放が進み、自由になった農民(ヨーマン)が土地を購入して地主となり、その土地に工場を設立しました。

これらの工場は工場制手工業(マニュファクチュア)と呼ばれ、機械化は不十分ながらも分業によって手作業で製品を作るため、個々の職人による生産より効率が高くなりました。

価格革命によって工場製品は比較的安価で安定した利益をもたらし、特に羊毛を用いた毛織物業でマニュファクチュアの発展が進みます。

その結果、経営者たちは利益を再投資して事業を拡大し、工場規模を大きくしたり雇用を増やすなどして、やがて産業資本主義の基盤を築きました。こうしてマニュファクチュアの経営者は産業資本家となり、資本主義社会の形成が進んでいきます。

経済の「流れ」が変わった

西ヨーロッパで生産された毛織物などの工業製品は、大航海時代の航路を介して、世界中に輸出されることになります。しかし、東ヨーロッパやアフリカなどでは、そもそも産業資本家の数が希少であることなどから、西ヨーロッパの工業製品に十分に対抗できません。

したがって、これらの地域では、西ヨーロッパの工業製品が絶え間なく流入することで工業化が進まず、西ヨーロッパに原材料などを輸出(といっても実際は吸い取られるというニュアンスが近いです)せざるをえなくなります。

アフリカ、とりわけギニア湾に面した西アフリカから西ヨーロッパ商人に輸出されたのが奴隷(黒人奴隷)です。沿岸の諸国はヨーロッパ商人から火砲などの武器を購入し、これで内陸地域に対して奴隷狩りを繰り返すのです。黒人奴隷は主に新大陸の銀山などの鉱山労働に従事しました。奴隷貿易により恒常的に生産年齢人口を奪われた西アフリカは、産業の停滞により「低開発化」に甘んじることになるのです。

このように、世界は次第に西ヨーロッパに富が集中し、東ヨーロッパやアフリカのような地域はその源泉を吸い上げられるという構図ができます。

近代世界システム論とは?

こうした国際分業体制を、1970年代にアメリカの社会学者・経済史学者であったイマニュエル・ウォーラーステイン(1930~2019)は、「近代世界システム論」として体系化しました。

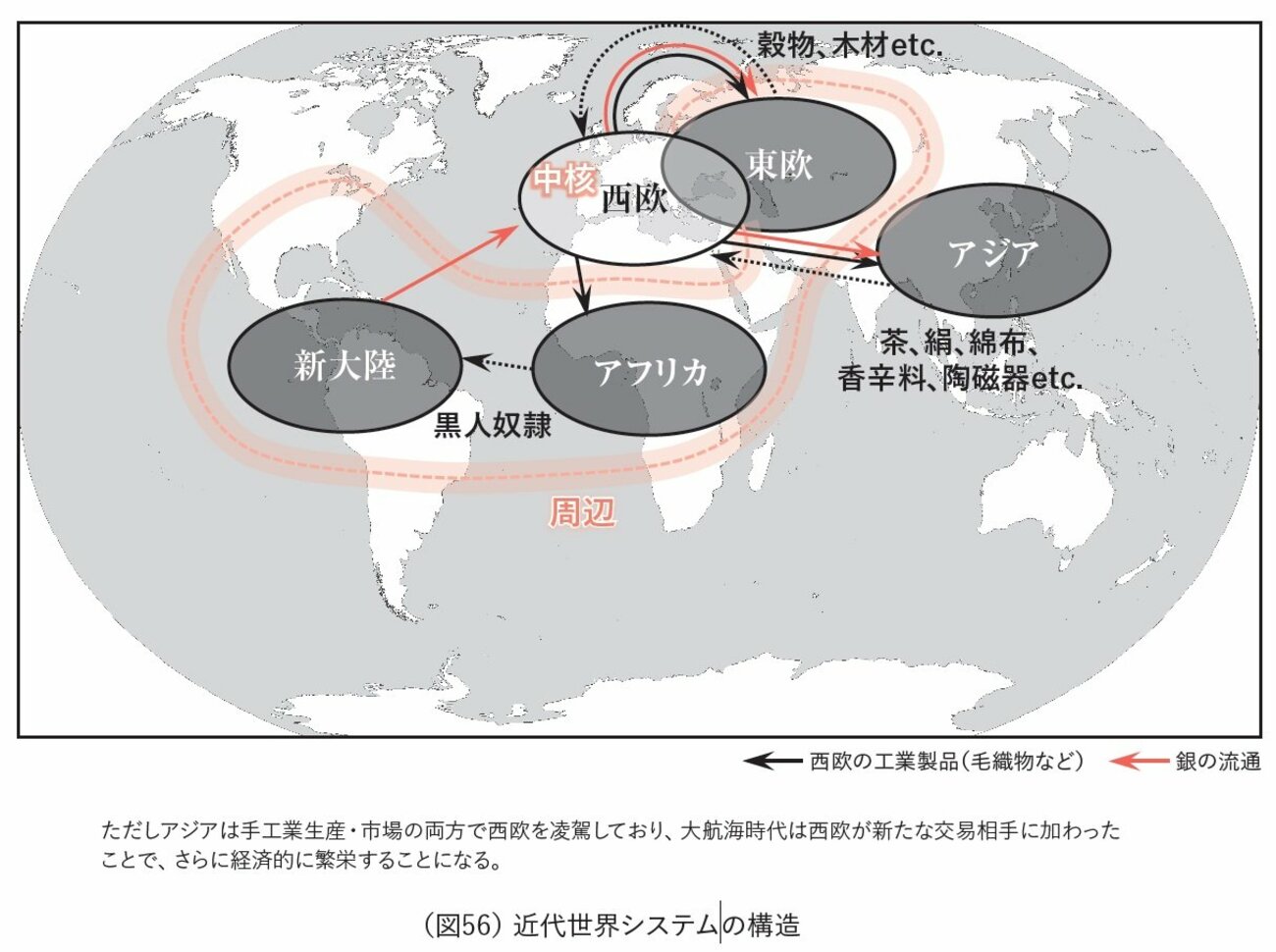

近代世界システムとは、大航海時代以来、世界は「中核」と「周辺」と呼ばれる2つのグループからなる国際分業体制のことです。「中核」は今回の西ヨーロッパのように世界の富が集中する地域、「周辺」は東ヨーロッパやアフリカのように、その富を一方的に「中核」に搾取され経済的に従属せざるをえない地域を指します。下図(図56)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

大雑把に言えば、この「中核」と呼ばれた地域が今日の「先進国」の、「周辺」と呼ばれた地域は「途上国」のそれぞれ源流をなすのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)