すべての税理士が相続のプロなわけではない…プロ選びで失敗しない鉄則

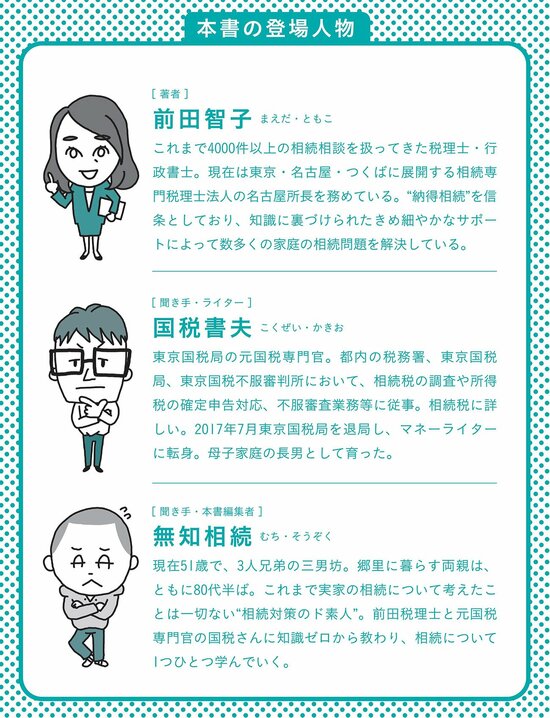

相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる!【親は】子に迷惑をかけたくなければ、【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

デキるプロと“名ばかりプロ”の決定的違い

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

衝撃の事実!

「税理士=相続のプロ」ではない

国税 私も税務署にいたときに知ったのですが、税理士でも相続のことはほとんど知らないという人が少なくないですよね。相続に強い税理士を選ぶ方法って、何かあるのですか?

有能なプロを見抜く!

面談で使える“魔法の質問”とは?

前田 ホームページなどである程度は調べられるのですが、実際に有能かどうかまでは判断しづらいでしょうね。そんなときに使える“魔法の質問”が2つあるので、面談したときなどに投げかけてみてください。

それは、「相続の手続きは年間何件、何人でやっていますか?」「相続の手続きは仕事全体のどれくらいの割合を占めますか?」というものです。

国税 ストレートに実績を聞くというわけですね。

「量」より「質」!

人数と件数に隠された経験値のカラクリ

前田 はい。病院のお医者さんを選ぶときと同じように、相続も経験値が肝心なのです。たとえば、年間100件の相続税申告をしているとホームページでうたっている税理士事務所が2つあったとしましょう。話を聞くと、A事務所は50人のスタッフで申告をしていて、B事務所は10人で申告している。

この場合、どちらがいいと思いますか?

国税 えっと、スタッフが多いA事務所でしょうか?

前田 ハズレです。B事務所のほうが、スタッフ1人あたりが経験している件数が多いので、経験値が豊富と考えられます。

本業はどっち?

「相続案件の割合」が示す専門性の高さ

あと、税理士事務所の多くは、相続よりも法人に関する仕事の割合が多いですが、できれば相続の割合が大きな事務所を選んだほうがいいと思います。ちなみに、私の事務所は8割以上が相続に関するご依頼です。

国税 知らない人からすると、「税理士なら誰でも同じ」と思ってしまうかもしれませんが、得意分野は人それぞれですよね。私自身、国税職員時代に担当していたので、相続税はある程度理解していますが、法人税についてはあまり詳しくありません。

「お任せ」で思考停止はNG!

丸投げが危険な理由

前田 だからこそ、「税理士に任せれば安心」とすぐに思わず、できるだけ相続に強い税理士を探すことが大事ですね。

そして、プロに相談するとしても、その前に、書籍やネットで基礎的な知識を学んでおくことが大事です。何も知らない状態でプロに頼んでも、説明を理解できませんし、税理士の力量を見極めることもできません。

相続税申告は自分だけでやると大変?…プロだから知る“頼れるプロ”を見つけるコツ

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。