こうした変革は一気に行えるものではなく、1969(昭和44)年10月のダイヤ改正でまず変則3-3(6)ダイヤへの移行を先行させた。ただし、この時点では増発分「こだま」はほとんど運休の扱いだった。その後、駅や車両基地などの施設改修が完了、16両運転ができる状況を整え、同年12月から順次「ひかり」編成を16両化していったのだ。

なお、16両編成の試運転は12月4日に行われ、各設備にも支障のないことを確認して営業運転に入った。年末までに30本の編成が16両化されているが、当時の『交通新聞』にはこの輸送力増強でこの時の年末年始輸送は平穏にこなせたとも記されている。

そして大阪万博本番直前の1970(昭和45)年3月1日のダイヤ改正では、ダイヤパターンをそのまま継承、「ひかり」は全列車を16両編成で運転、運休となっていた増発分「こだま」の運転を開始したのである。

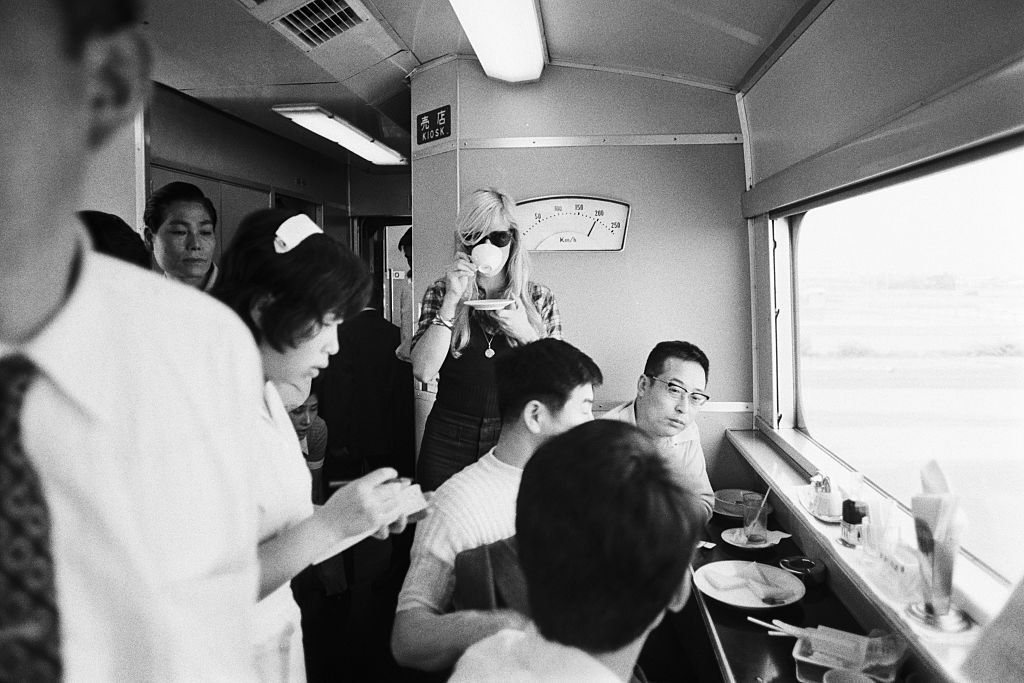

1971年新幹線車内の様子、1971年 Photo: Bertrand LAFORET/gettyimages

1971年新幹線車内の様子、1971年 Photo: Bertrand LAFORET/gettyimages

「こだま」の「ビュフェ車」→売店車に切り替え

この時代の「ひかり」は全車両指定席で運転されており、編成の16両化は座席予約にも関わり、やっかいなものだった。12両編成に中間車4両を組み込むことになるが、この車両は一旦「増6号車」「増7号車」「増10号車」「増11号車」として座席予約システムに組み込まれた。これを3月1日のダイヤ改正時に1~16号車と通し番号に切り替えている。

また「こだま」でも編成の改編が行われている。「こだま」も「ひかり」同様、運転開始以来、12両編成に2両のビュフェが組み込まれていた。この車両の半室は座席となっていたが、ビュフェ分のスペースで定員は少なかった。そこで「こだま」用ビュフェ車の1両を売店車に切り替えている。これにより座席定員はビュフェ車40人から売店車85人と45人も増えている。

『鉄道と万博』(交通新聞社)

『鉄道と万博』(交通新聞社)

こうした編成内容の変更は「ひかり」16両化や増発に向けた新製車両および編成本数増強に向けた新製車両のべ312両をやりくりすることで行っている。まるでパズルのような車両組み替えは大変な作業だったと想像される。

一夜のうちに万博シンボルマークが貼付

大阪万博は3月14日に開会式、そして翌日から一般公開された。その直前となる3月13日からは新幹線各車両の出入り口に白地にブルーの万博シンボルマークが貼付された。一夜のうちに「ひかり」編成30本、「こだま」編成55本と万博輸送に寄与する東海道新幹線全車両で大阪万博をPRすることになったのだ。

結果的に東海道新幹線では大阪万博関連で約1000万人もの人に利用され、会場内に国鉄独自のパビリオンはつくれなかったものの、“動くパビリオン”として内外の人々にその姿が印象付けられたのである。