対比は「文章の羅針盤」になる

対比構造を見抜く力は、文章という大海原を航海するための「羅針盤」を手に入れることに他なりません。

文章を読む際、どこが重要で、どこが具体例なのか、その濃淡を意識できていますか? 対比されている箇所こそ、筆者が最も主張したい核心部分です。

この「羅針盤」があれば、文章のどこに注目して読み進めればよいかが一目瞭然となり、迷うことなく筆者の論理展開を追いかけることができます。結果として、読解スピードと正確性が飛躍的に向上するのです。

設問の意図を先回りする思考力

なぜ入試問題は、対比構造を持つ文章を好んで出題するのでしょうか。それは、物事を多角的・客観的に捉える論理的思考力を測りたいからです。

設問は、まさにその対比のポイントを突いてきます。「AとBの違いは何か」「筆者がAを強調するためにBをどう位置づけているか」といった問いは、対比構造を理解していれば、いわば「出題者の意図を先回り」して解答の骨子を組み立てられるようになります。

選択肢問題の巧妙な引っかけにも惑わされにくくなるでしょう。

「書く力」にも直結する一生モノのスキル

対比を捉える訓練は、現代文の点数を上げるためだけのものではありません。2つの事柄を比較し、共通点や相違点を整理して言語化する力は、小論文やレポート作成、さらには社会に出てからのプレゼンテーションや企画立案など、あらゆる場面で求められる「知的な体力」となります。

対比構造の分析は、情報をインプットする力と、それを再構築してアウトプットする力の双方を鍛える、最高のトレーニングなのです。日々の学習でこの「型」を意識することが、合格への最短ルートであり、未来の自分への大きな投資となるでしょう。

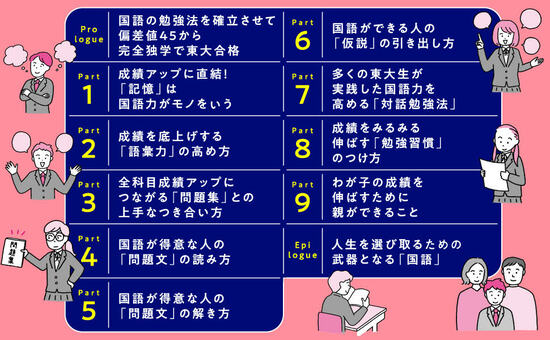

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる! 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。