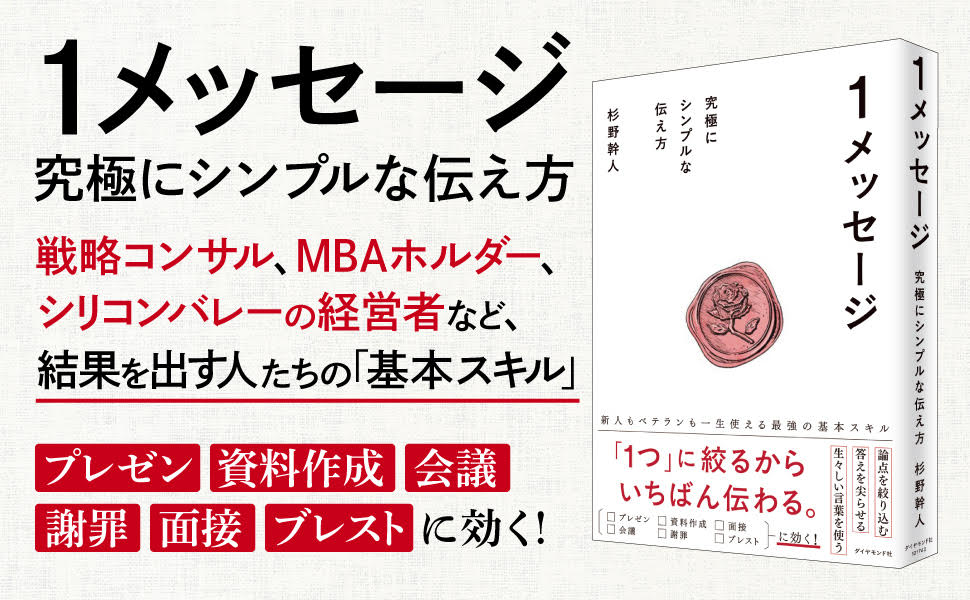

チームが動かない…リーダーがつい言ってしまう「最悪の目標」とは??

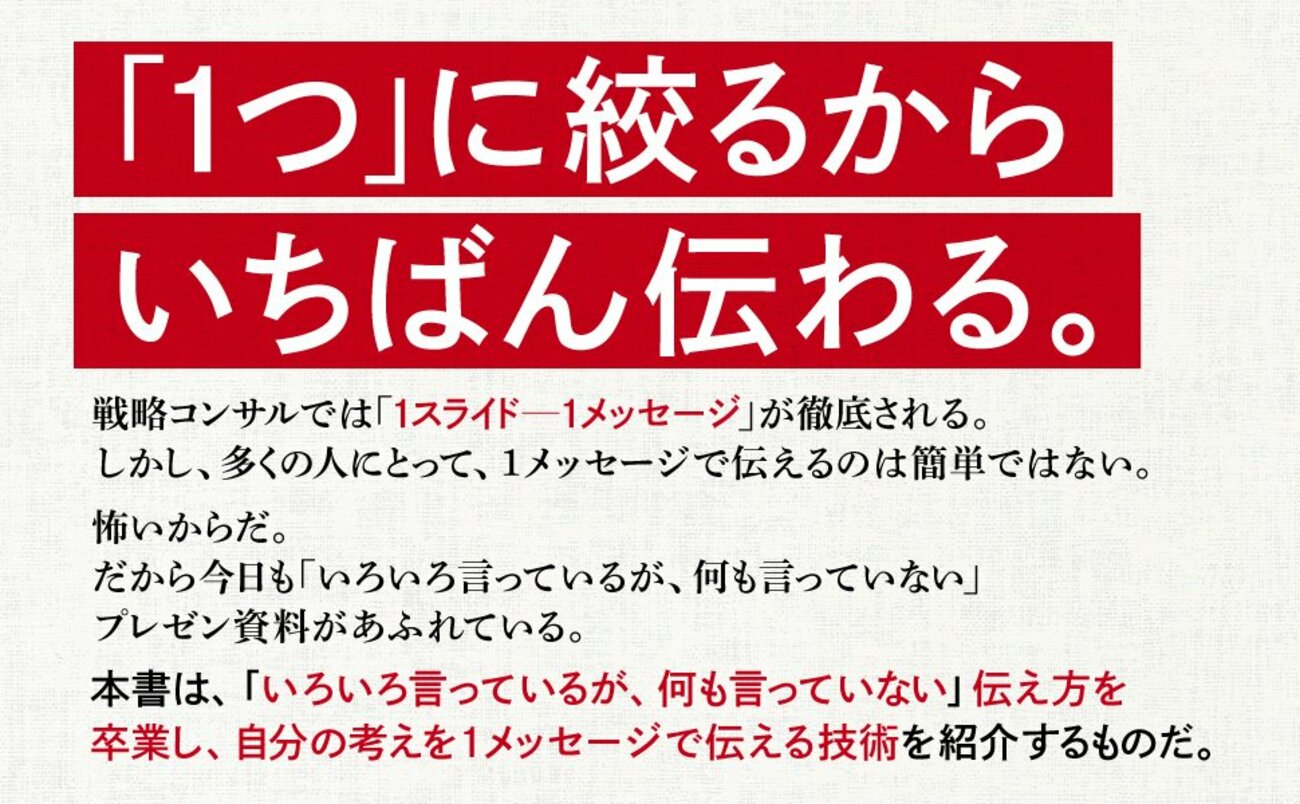

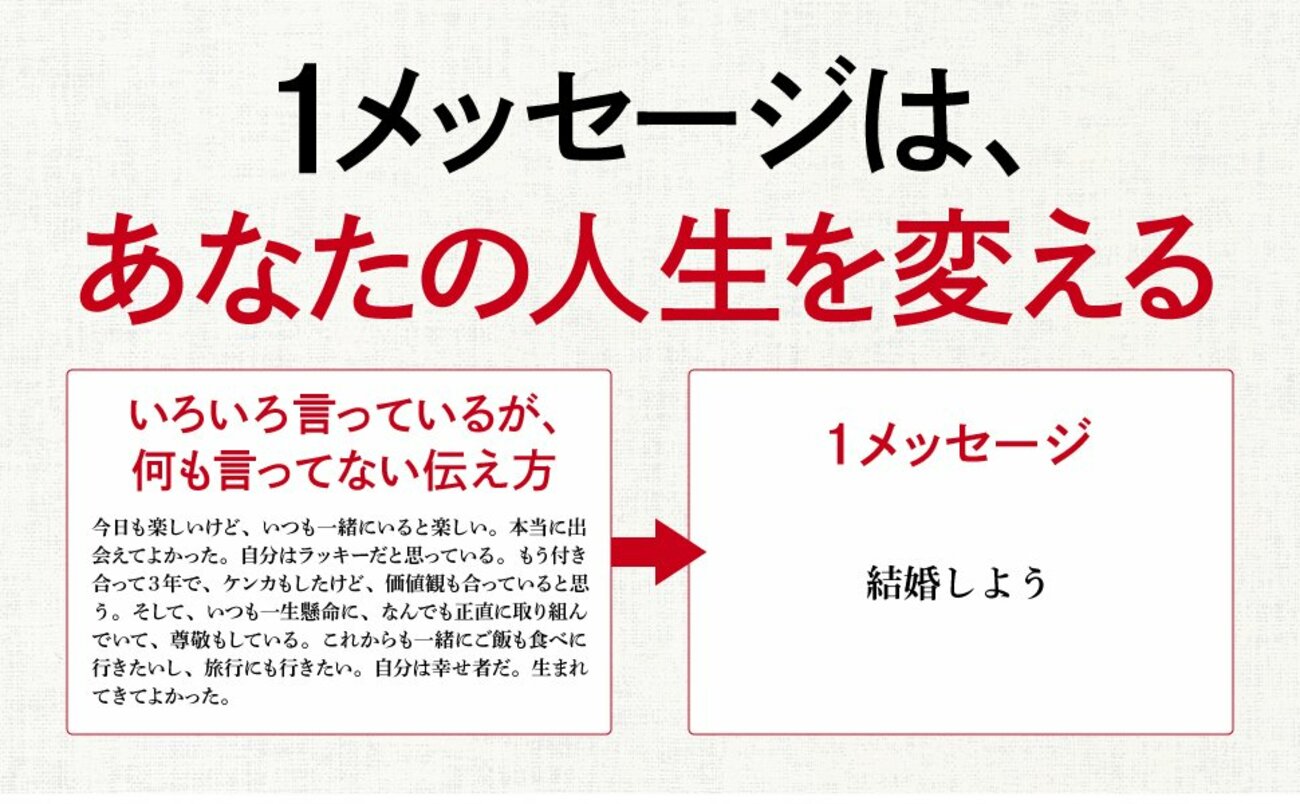

「1つに絞るから、いちばん伝わる」

戦略コンサル、シリコンバレーの経営者、MBAホルダーetc、結果を出す人たちは何をやっているのか?

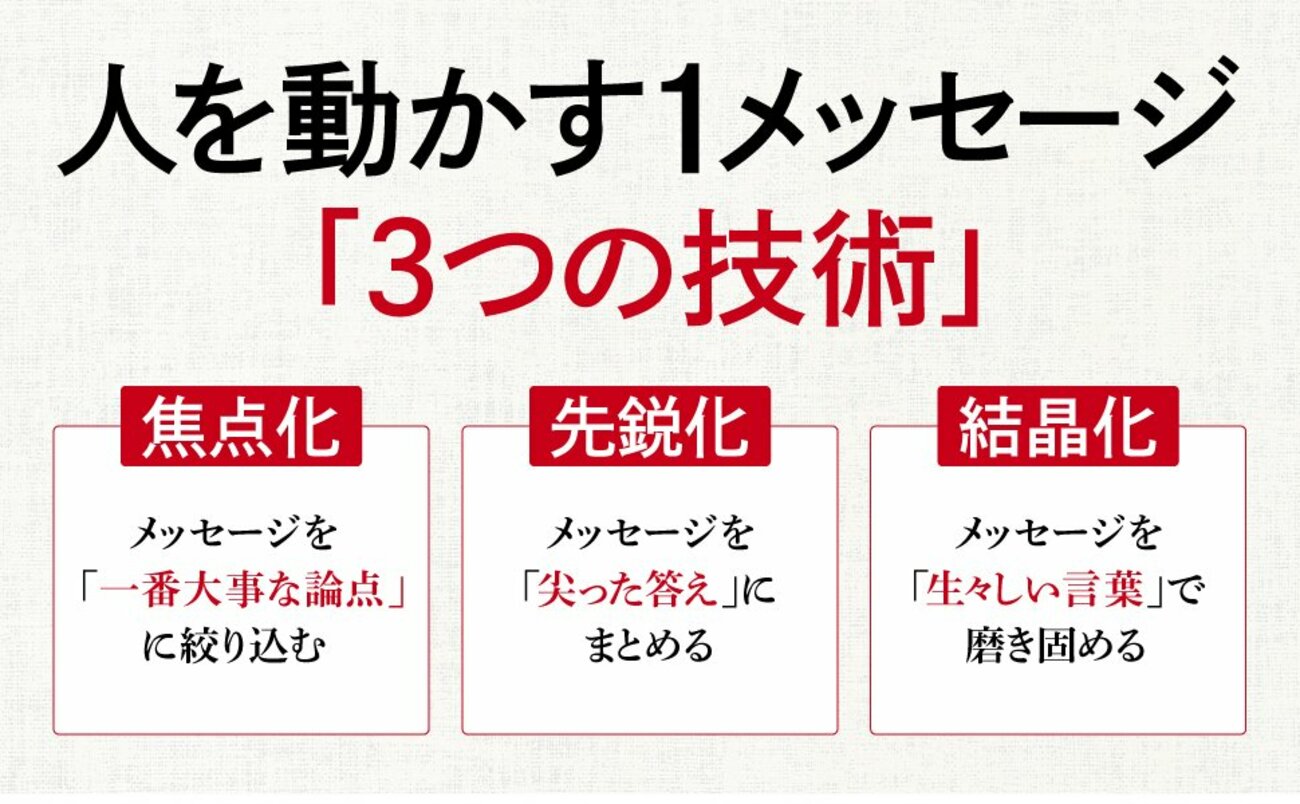

答えは、「伝える内容を1つに絞り込み、1メッセージで伝え、人を動かす」こと。

本連載は、プレゼン、会議、資料作成、面接、フィードバックなど、あらゆるビジネスシーンで一生役立つ「究極にシンプルな伝え方」の技術を解説するものだ。

世界最高峰のビジネススクール、INSEADでMBAを取得し、戦略コンサルのA.T.カーニーで活躍。現在は事業会社のCSO(最高戦略責任者)やCEO特別補佐を歴任しながら、大学教授という立場でも幅広く活躍する杉野幹人氏が語る。新刊『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

やる気も結果も出ない…「絶対に掲げてはいけない一文」とは?

会社などの組織で働いていて、目標を設定する機会はよくあるだろう。

リーダーであれば、部門やチームなどの組織の目標を設定する。個人であれば、自分の仕事の目標を立てて上司と握る。目標は記憶されることが必要なため、シンプルな1メッセージで伝えられることがよくある。

職場での例で考えてみよう。場面は事業部の集会だ。リーダーの事業部長のプレゼンで、次のようの目標が1メッセージで堂々と掲げられたら、メンバーたちはどう思うだろうか?

「お客様のために、よりよい価値のあるサービスを提供する」

この目標はよい目標だろうか、ダメな目標だろうか。明確にこれはダメな目標だ。では、なぜダメな目標なのか?

「目標」には二つの要素が必要だ

目標の役割から考えてみよう。目標の役割は、大きくは二つある。

一つが、目標の「指標」としての側面がもたらすもので「重点」を明らかにする。たとえば、リーダーが部門で「3年後に年間の利用者数10,000人」を目標として掲げれば、「利用者数」が「顧客満足」や「売上」よりも重点であることがわかる。結果として、メンバーの日々の仕事における優先順位が変わる。

二つ目が、目標の「値」としての側面がもたらすもので「ギャップ」を明らかにする。たとえば、さきほどのようにリーダーが部門で「3年後に年間の利用者数10,000人」を目標として掲げたとき、現状の年間利用者数が3,000人しかいないようであれば、3年後までに3倍超にしなくてはいけないとギャップがわかる。結果として、チームで改善を積み上げていくよりも、なにか非連続な施策にトライしなくてはいけないと認識でき、メンバーの動きが変わる。

何を気をつければいいのか?

目標がこの二つの役割を発揮するためには「反論可能性」と「反証可能性」を高めることが必要だ。反論可能性とは、反論によって否定できる余地である。議論の余地があるようなものであれば、そこに目標を決めることで他の選択肢よりも優先するべき「重点」を自ずと示すことができる。

反証可能性とは、後々に確認によって否定できる余地である。確認できるものであれば達成条件が明確なため、そこに目標を決めることで現状との「ギャップ」を自ずと示すものになる。

さきほどの「お客様のために、よりよい価値のあるサービスを提供する」という目標は、ビジネスであれば当たり前のことで、否定しようがなく反論可能性がない。なので、いまいまもみんなの当たり前なので、優先順位上のなんの「重点」も示しておらず、みんなの行動がいまと変わらない。

そして、「お客様のために、よりよい価値のあるサービスを提供する」は反証可能性もない。いつまでになにをやったら達成となるかがわからない。結果として現状からの「ギャップ」もわからないので、いまのままでダメなのかがわからず、みんなの行動がいまと変わらない。

このため、「お客様のために、よりよい価値のあるサービスを提供する」という目標を掲げても、なにもいまと変わらないし、いまと変わらないことなのでやる気も出ないし、やる気が出ないので結果が出るわけもない。ダメな目標の典型なのだ。

そこで、次のような目標を掲げて1メッセージでメンバーに伝えたたらどうだろうか。

「お客様のために、3年間で新サービスを5つローンチする」

これであれば、反論可能性も反証可能性もある。反論可能性があり、既存サービスを頑張るのではなく、新サービスが「重点」なのだとメンバーはわかる。結果として、新サービスづくりに意識を変えられる。

反証可能性があり、3年間で新サービスを5つローンチできないとダメで、いまのままやっていても難しそうだと「ギャップ」がわかる。結果として、非連続な挑戦やリソース配分に意識を変えられる。

もちろん、この目標がよい結果をもたらすかはケースバイケースだ。しかし、少なくとも、反論可能性も反証可能性もない目標を1メッセージで伝えても、みんなに伝わらず、誰の行動も変えず、なんの意味がないのだ。

なぜ「反論可能性」や「反証可能性」のない「尖りのない目標」を掲げてしまうのか?

しかし、多かれ少なかれ、「お客様のために、よりよい価値のあるサービスを提供する」のような反論可能性や反証可能性のない「尖りのない目標」を掲げている組織を目にする。

それはなぜか? 否定されようがないので、無難で安全だからだ。

反論可能性や反証可能性のない「尖りのない目標」は、議論でも後々の結果でも、否定されることがない。なので、否定されるのが怖い人、自分を守りたい人にとっては無難で安全なのだ。

しかし、考えてみよう。目標とは、まだ達成できていない未来のなにかを達成するために掲げるものだ。未来への挑戦なので当然にリスクがある。その代わりに、達成できたら、幸せになれる。そんなものだ。

自分を守るために反論可能性や反証可能性のない「尖りのない目標」をみんなに伝えるのか。それとも、達成できたらみんなも自分も幸せになれる反論可能性や反証可能性がある「尖りのある目標」を伝えるのか。

自分の目標の反論可能性や反証可能性と向き合おう。そして、反論可能性と反証可能性があり、みんなも自分も幸せにする「尖りのある目標」を1メッセージで伝えてみよう。

(本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです)