他者と共に働く。そう一言で言っても様々なスタイルがあります。そこで、これまでに行われてきたチームプレーを「1.0」と「2.0」の2つに分類しました。

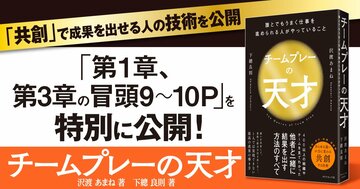

チームプレー1.0は、自社や自部署や自チームなど、組織の中だけで事業を運営したり、ものごとが解決できたりする前提での行動です。

役職者や社歴の長いベテラン(または権限の強い部署)だけが答えや意思決定権、予算執行権を持っていて、現場担当者は上位者の指示命令に従って作業をする。慣習やルールを逸脱したり、上位者にもの申したりすることは許されにくい。いわば「権力」で他者を動かすスタイルが、チームプレー1.0です。

書籍『チームプレーの天才』より

書籍『チームプレーの天才』より

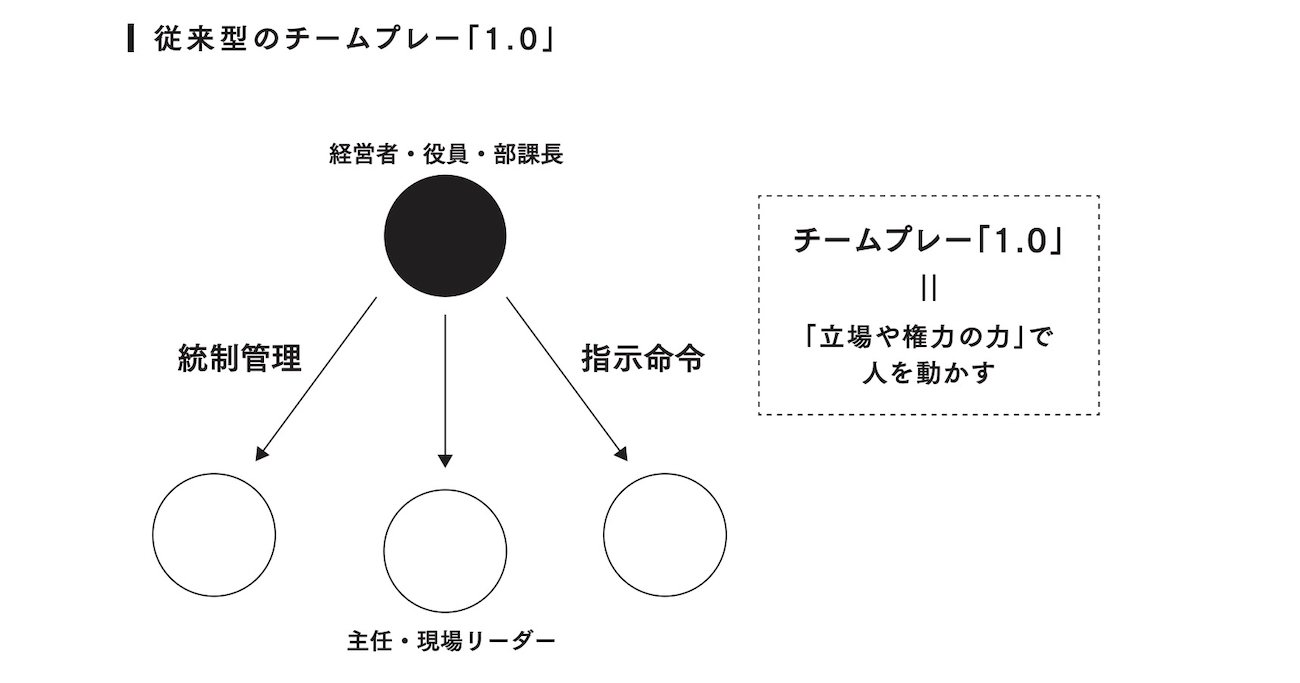

チームプレー2.0は、他社(取引先)、他部署、他チームなど、自分たちの「外」の人たちにも仕事を発注して事業運営や課題解決を図るスタイル。

子会社または業界内で「系列」と呼ばれる1次請け、2次請け、3次請けなどのヒエラルキーがあるエコシステムの中で、発注者と受注者の関係で仕事を回す形態もチームプレー2.0と言えます。

書籍『チームプレーの天才』より

書籍『チームプレーの天才』より

チームプレー1.0と比べるとメンバーに多様性はあるものの、発注者と受注者の関係は必ずしもフラットとは言い難く、上下関係が存在します。総じて受注者の立場は弱く、いわゆる「下請け構造」の取引関係でものごとが進む。

その上下関係を生んでいるのは「お金」の流れです。発注者側には「お金を払っているのだから偉い」との認識が、受注者側には「お金をもらっているのだから従わなくてはいけない」との認識が。いわば、報酬の対価として労働・協力を提供するといった関係です。

これから目指したい「3.0」のチームプレー

チームプレー1.0と2.0。これらのスタイルも合理性はあるものの、賞味期限切れを起こしつつあります。自組織や自社の正義だけを他者に押し付ける。それでは、新しい発見もイノベーションも生まれにくいでしょう。

チームプレー2.0においては、発注者が受注者を不利な状況に追い込む「買い叩き」のような行動も散見します。

そうでなくても、発注者が自社の要求を一方的に押し付け、受注者の事情は考慮するどころか、話も聞かなかったりすることも。

ハラスメントまがいの行動で大切なメンバーを傷つけたり無力化したりするような相手と、誰が仕事をしたいと思うでしょうか。

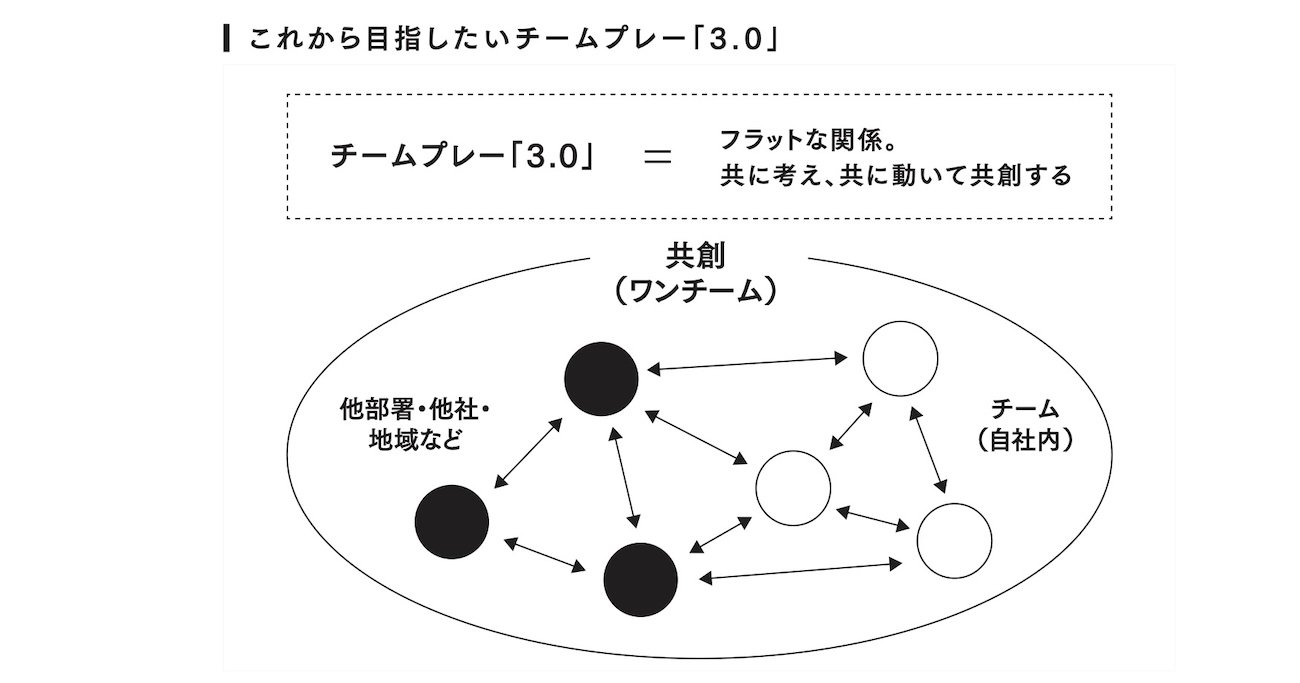

いま私たちが目指したいのは、チームプレー3.0です。

他社(取引先)、他部署、他チームなど組織の外の人たち、あるいは他業界や他地域、他の専門領域を有する人たちとフラットな関係を構築し、「共創」関係で共に事業運営や課題解決をするスタイルです。

書籍『チームプレーの天才』より

書籍『チームプレーの天才』より

権力やお金の力のみで相手を従えるのではなく、理念やストーリーへの共感を得つつ、各々の立場や利害関係を尊重し、内発的な動機によって活動を共にする(ただし、お金のやり取りは適正に発生する前提)。

対等な関係が前提で、指示命令や取引ではなくリスペクトでものごとが進む。感動・共感・内発的動機が鍵となり、相手と新たな景色を創りあげていくスタイル。それがチームプレー3.0であり、「共創」が体現された形です。