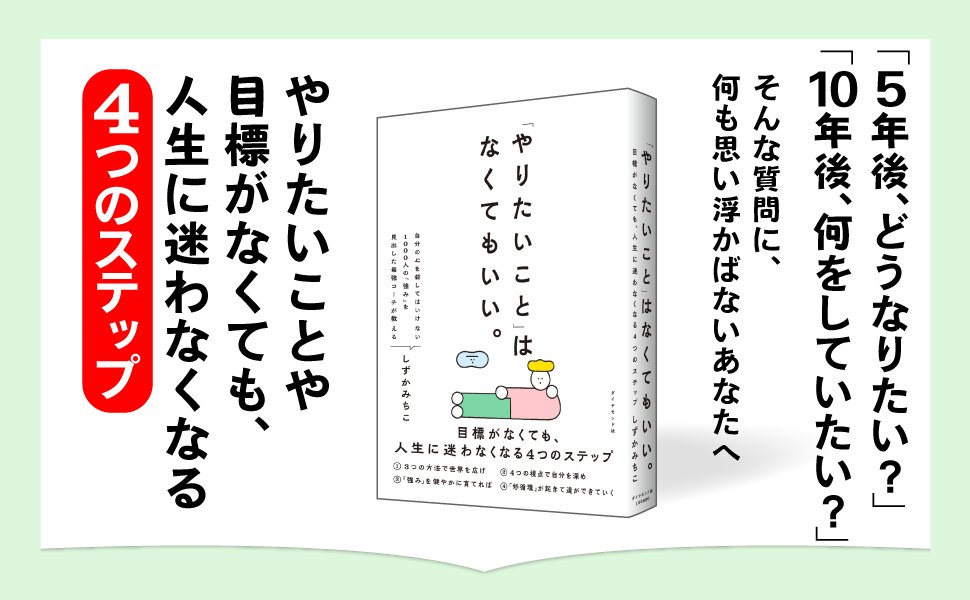

社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ごく自然にやっているので自分でも気づけない

これまで「強み」は無意識なので自分では気づきにくいものだとお話してきました。本書で書いているような方法で、まず自分で記録を続けるのが第一ですが、それでもなかなかわからない場合、以下の方法を試してみるのも手です。

1│テーマごとにグループ化する

記録を「仕事」「趣味」などの場面や、「複数の活動」「1人の活動」などで分け、様々なカテゴリーで見比べてみると、共通点が見えてくることがあります。

2│単純な質問で振り返る

次のような単純な質問に答え、共通点を探ることで見えてくることがあります。

・これまでの記録の中で、最も楽しかった3つの経験は何か?

・最もエネルギーを感じた3つの活動は何か?

・時間が経つのを忘れた3つの経験は何か?

・自分が最も誇りに思う3つの成果は何か?

3│シンプルに考える

分析に行き詰まったら一度シンプルに、「私は何が好きなのか?」「何をしているとき、自分らしいと感じるか?」と自分に問いかけてみましょう。子どもの頃に夢中になっていたこと、暇なときについやってしまうことなどを思い出すとよいでしょう。

4│信頼できる人に見てもらう

自分の記録を信頼できる友人や家族、メンターなどに見てもらいましょう。他者の視点からは、あなた自身では気づかないパターンが見えることがよくあります。特に「これをしているときのあなたは生きいきしている」「ここであなたは特に力を発揮していた」といった観察を共有してもらうと、新たな気づきが得られます。

5│AIを活用する

例えば、記録したテキストをAIに読み込ませ、「私のエネルギーが上がる場面に共通するのは?」といった質問をすると、自分ではわからない思考や行動のパターンが浮かび上がることがあります。

AIの客観的な分析は、自分自身の思い込みや盲点を超えた視点を提供してくれます。特にテキスト量が多い場合や、複数の記録を横断的に分析する際に効果的です。

AIを使う際には、次のことが大切です。

・できるだけ詳細な記録を提供する

・具体的な質問をする(「私の強みは何か」ではなく「私がエネルギーを感じる場面に共通する要素は何か」など)

・複数の視点から質問する(「仕事で評価されるとき」「趣味で没頭するとき」など)

・AIの分析結果を鵜呑みにせず、「これは本当に自分に当てはまるか?」と検証する

6│テストなどのツールを活用する

「クリフトンストレングス」や「VIA性格強みテスト」など、科学的に検証された強み発見ツールを活用する方法もあります。これらのツールは、質問に答えることで自分の潜在的な強みが示されます。ただし、これらの結果も参考の1つとして受け止め、自分の実体験と照らし合わせることが大切です。

7│専門家に相談する

キャリアカウンセラーやコーチなどの専門家に相談するのも1つの方法です。

しかし、人によって、転職のときにアピールするといいスキルのことを「強み」と呼んでいるなど、言葉の定義が違うことがあるので事前に確認しましょう。

記録を分析する目的は、「正解」を見つけることではなく、自分自身への理解を深め、より自分らしく生きるためのヒントを得ることです。完璧な分析を目指すのではなく、少しずつ自分の強みの種を見つけていく過程を楽しみましょう。

*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。