家庭からテレビが消えたことで

業界全体で事業転換を迫られる

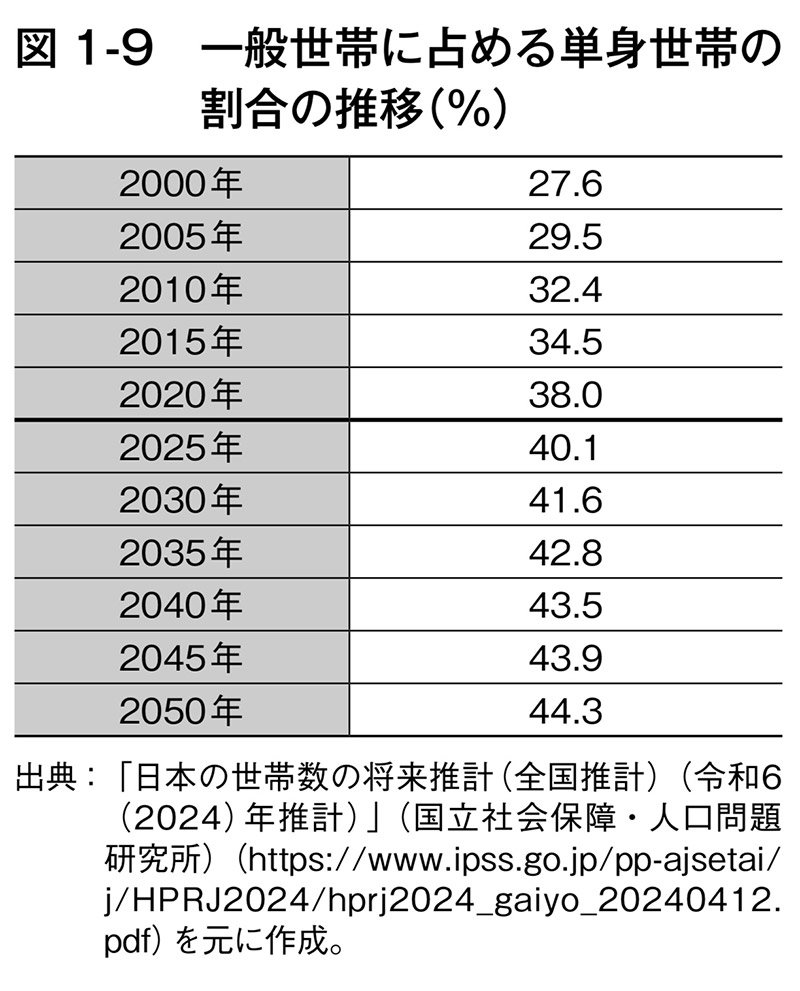

図1-9に示していますが、「日本の世帯数の将来推計」(国立社会保障・人口問題研究所)によれば、単身世帯の割合は2020年の時点で38.0%と、2000年に比べ10ポイント以上、上昇しています。今後も単身世帯の割合は上昇を続け、2050年には44.3%になると見込まれています。半数近くが単身世帯になるのです。

同書より 拡大画像表示

同書より 拡大画像表示

以上のことから、次のような図式が見えてきます。

・「1人暮らしの人がテレビを持たなくなっている」+「1人暮らしの人の割合が増え続けている」=「今後も、テレビを持たない人は増え続ける」

『テレビが終わる日』(今道琢也、新潮社)

『テレビが終わる日』(今道琢也、新潮社)

テレビを産業として見たときの強みは、ほぼ全世帯に普及し、電源を入れればいつでも自社製品(番組)を消費してもらえるという点にありました。消費者が自宅に居ながらにして、毎日、自社製品(番組)を消費してくれ、その媒体となるテレビは消費者の方から進んで買い求めてくれたのです。

これは、非常に有利なビジネス形態でした。それが、消費者がテレビを持たなくなりつつあるのですから、このビジネスモデルは崩れつつあることを意味します。最近では、テレビ放送が映らない、チューナーレスのテレビをネット動画視聴用などに購入する人も増えていると聞きます。テレビ「受像機」そのものが、家庭から消え始めているのです。

テレビがなくとも、スマホで見逃し配信アプリなどを使って、「テレビ番組」を見ることはできます。しかし、家の中心にあったはずのテレビが消えてしまうと、テレビの「存在感」、テレビへの「興味・関心」は薄れていくでしょう。結果として、テレビ視聴へのモチベーションが低下することは否めません。