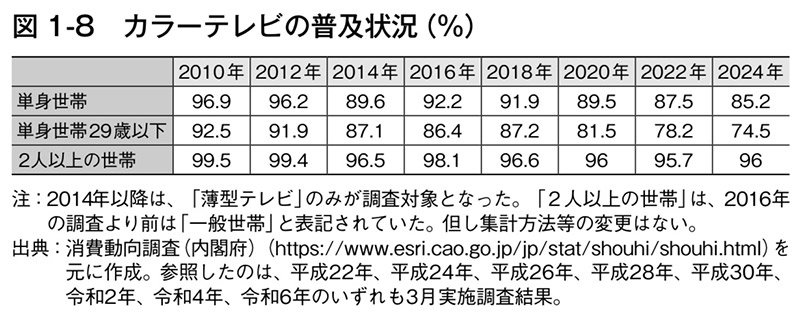

図1-8を見てください。内閣府の「消費動向調査」では、耐久消費財の普及・保有率を調べており、その中に「カラーテレビ」の項目があります。これを見ると、テレビを保有している世帯がどれくらいの割合いるのかが分かります。

同書より 拡大画像表示

同書より 拡大画像表示

まず単身世帯ですが、テレビの普及率が落ちていることが分かります。2010年当時は96.9%と、ほぼ全世帯に普及していたのですが、2024年には85.2%と、10ポイント以上も低下しています。なお、2014年に一旦8割台に落ちて、その後9割台に復活していますが、これは調査対象が「テレビ」から、「薄型テレビ」に変更されたことによる影響と考えられます。

テレビを持っていない人は、とりわけ若年層で増えています。「単身世帯29歳以下」を見てください。テレビの普及率は、2010年には92.5%でしたが、2024年には74.5%にまで落ち込んでいます。4人に1人はテレビを持っていないのです。

かつては1人暮らしの

「友」だったテレビ

私が高校を卒業した当時は、1人暮らしを始めるとまずテレビを買ったものです。同じ時期に1人暮らしを始めた同級生も、「テレビがあったから、1人暮らしの寂しさから救われた」と話す人が多くいました。当時、それくらいテレビは必需品だったのです。しかし今、若者の1人暮らしにテレビは不要になりつつあるようです。

一方で、2人以上の世帯のテレビの普及率は、2024年時点でも、96%を維持しています。以前と比べて若干の減少はありますが、なお高率です。これを見て「なんだ、1人暮らしの時はテレビを持たないかもしれないが、所帯を持てば結局買うんじゃないか。それなら心配はいらない」と考えるテレビ関係者がいるとしたら、それは、甘いと言えます。日本の生涯未婚率は上昇を続けており、1人暮らし世帯の割合もまた増え続けているからです。