|

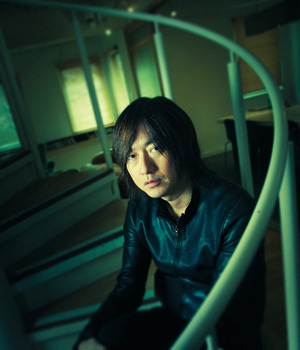

| 写真 加藤昌人 |

ほぼ同時に世に出した2つの処女作品集で、写真界の芥川賞といわれる木村伊兵衛賞を射止めた。審査員の一人、藤原新也に「ブラックホールのような負の輝きを放つ」と言わしめたその作品群は、安穏とした日常の中で自己防衛的に目をそらしている冷徹な現実を、われわれの網膜と視覚中枢に抗いようもなく焼き付ける、危険で強烈なエネルギーに満ちている。

生きとし生けるものは、生まれ落ちた瞬間から、死に向かって一歩一歩、歩み続ける。志賀理江子の作品にわれわれが感じ取る危うさは、死のにおいそのものであり、同時に死を意識することによってしか存在しえない、生の不確かさである。

志賀にとって写真とは、うわべの現実を切り取る行為ではなく、「死に向かう時間の流れを止める祈りにも似たもの」なのだ。スナップ写真は1枚もない。途方もない時間と労力をかけて被写体を選び出し、仮装ともいうべき綿密なセットアップの後に、シャッターを切る。現実と虚構の危うい狭間に真実を見出そうとしているのだ。

山中で枯れ朽ちた古木には、一つひとつ手づくりした何百ものペーパーフラワーを満開に咲かせ、撮影した。そのプリントにカッターでいくつものかすかな切れ目を入れ、裏側から光を当てて再度、接写する。死に向かって流れる時間の残酷な絶対性と、生の妖しい輝きが混在する、不思議な空間世界がそこにある。

(ジャーナリスト 田原 寛)