これからビジネスパーソンに求められる能力として、注目を集めている「知覚」──。メトロポリタン美術館、ボストン美術館で活躍し、イェール・ハーバード大で学んだ神田房枝氏が、「知覚」の力を高めるための「科学的な理論」と「具体的なトレーニング方法」を解説した画期的な一冊が『知覚力を磨く──絵画を観察するように世界を見る技法』だ。同書から、一部を抜粋・編集して紹介する。(初出:2020年11月6日)

「よく観ること」への異常なこだわり

「なぜレオナルド・ダ・ヴィンチは『独学』だけで、今日にまで影響力を持つ創造を成し遂げられたのか?」と問われるとき、これに対する一般的な答えとして、よく引き合いに出されるのが「アートとサイエンスの領域をクロスオーバーした知識」でしょう。それをもって、彼こそが「リベラルアーツ教育の代表的な成功例」だとも言われたりしています。

しかし、本当にそうなのでしょうか? 今回は、むしろ、彼の「知覚力」の存在こそが、彼の偉業の秘密だったというお話をしたいと思います。

ダ・ヴィンチの『手稿(ノートブックス)』を紐解くと、彼が知覚を磨くためのありとあらゆる手立てをとっていたことがわかります。なかでも、ダ・ヴィンチが最も重視したのは、「見る/観る方法を変える」という方策でした。つまり彼は、脳に間接的に働きかけるよりもむしろ、ものの見方を変えることによって、己の知覚を磨いたのです。

ダ・ヴィンチ流の見る/観る方法──それをひと言で表現するなら「観察」です。ダ・ヴィンチは、「観察」モードに切り替えた人間の眼に底知れない潜在力があることを、はっきりと自覚していました。

なお、日本語の「観察」には「観る」という字が入っているものの、本来、英語のobservationには「視覚以外の感覚」も含めた意味合いがあります。しかし、ここでは五感の大部分を占める視覚に着目しているため、観察についても「視覚がとらえたありのままの事実をよく観ること」と定義しておきましょう。

ダ・ヴィンチが「観察=よく観ること」に高い価値を見出していたのは、何よりもまず手軽で応用性が高いからでしょう。目覚めてさえいれば、いつでも「よく観ること」はできますし、自分自身の眼以外には何もリソースは要りません。彼自身も「コンスタントに観察して、書き留めて、考えることは役立つ」と語っており、実際、外出するときにはつねにベルトから紙をぶら下げ、いつでも世界を克明に観察しようと備えていたようです。

彼が観察のパワーに気づき得たのは、彼自身が盛期ルネッサンスのアーティストだったことからは切り離せません。当時の時流は自然なリアリズムであり、そうした作品をつくり上げるためには、徹底的に「現実」をとらえることが必要だったからです。

たとえばダ・ヴィンチは、前述のデッラ・トッレとともに20体の死体を解剖しながら、精緻極まる人体解剖図を描いています。これを吟味すると、その背後にはダ・ヴィンチの組織的・分析的な観察があったことがよく実感できます。

なお、この人体解剖図は、残念ながら1900年まで出版されることはありませんでしたが、もしも即時出版が叶っていたら、『人体構造論(ファブリカ)』と『人体構造の梗概(エピトメー)』を出版した「近代人体解剖学の祖」アンドレアス・ヴェサリウス(1514~1564)に30年あまり先んじていたことになります。

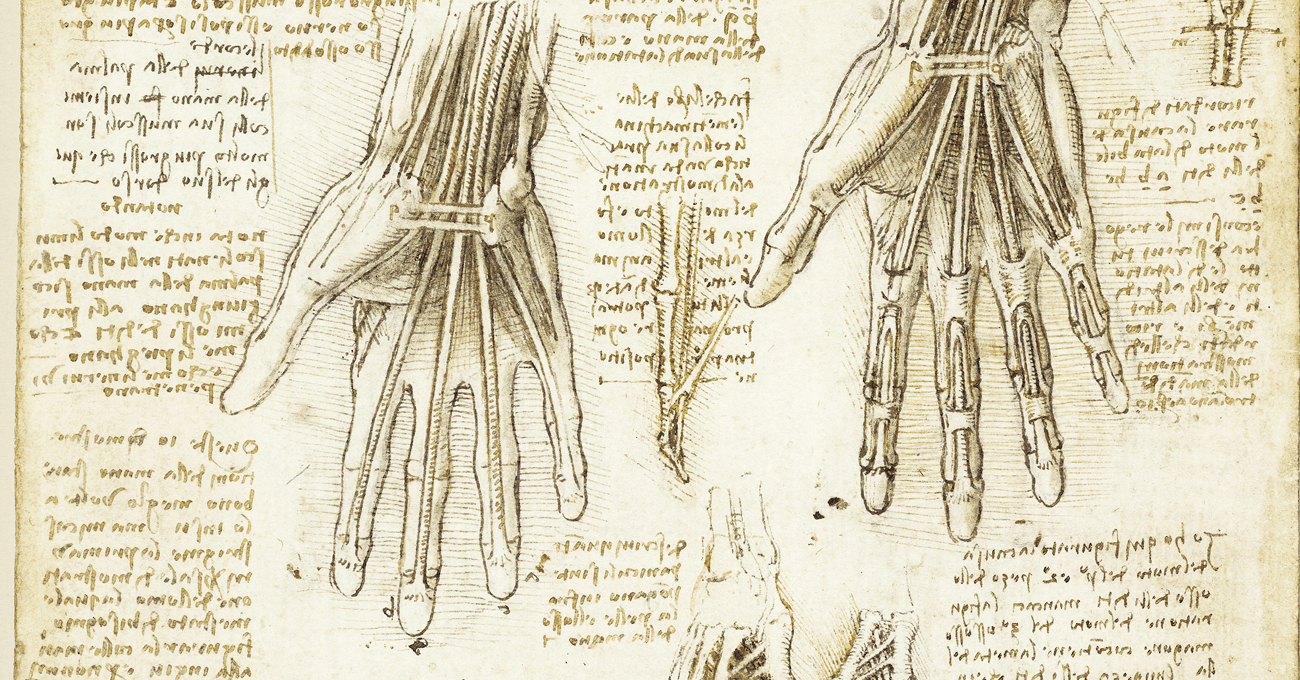

次に挙げた人間の手の解剖図にしても、手と手首の骨と靭帯(左下)からはじまり、指先を動かす腱(左上)、指に感覚を与える神経(右上)、骨の間の筋肉(右下)を加えながら組織的に描写しています。手の内部の奥行や位置関係(中央・右上・右下隅)も精密に描き込んでおり、必要なら角度を変えたり、ズームアップしたりして繊細なニュアンスまで逃すまいと、眼を存分に駆使しているのが伝わってくるのではないでしょうか。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《手の骨格と筋肉構造》1510-11年頃、英国ロイヤルコレクション

レオナルド・ダ・ヴィンチ《手の骨格と筋肉構造》1510-11年頃、英国ロイヤルコレクション拡大画像表示

「肉眼での観察力」が

「アイディアを観る力」につながる

しかしながら、対象をじっくり観察するだけのことで、ダ・ヴィンチのような”知の巨人”に果たしてなれるものなのでしょうか? 疑問に思った方もいらっしゃると思います。

じつを言うと、観察の影響力は、視覚的刺激を超えたところにまで及びます。端的に言えば、対象を集中的に観察することによって、「見えないものを観る力」が高まるのです。

と言っても、これはオカルトとかスピリチュアルめいた話ではありません。「眼では見えないものを脳で観る」と表現すれば、より多くの方に納得していただけるでしょうか。この脳で観る機能は「マインドアイ」、そこで観られる像は「メンタルイメージ」と呼ばれたりもします。

メンタルイメージは、何気ないときにひらめきや直観としていきなり観えることもありますし、何かの問題を積極的に解決しようと深く思考しているときに、新しい発見として観えることもあります。

たとえば、料理をする習慣がある人なら、食材を包丁で切ったり、フライパンで炒めたりしているときに、すでにその料理の完成形が頭のなかで観え、そのイメージを目標にしていたりするはずです。また、プレゼン資料を用意しながらあれこれ考えているとき、「こんな感じにしよう!」と理想的なグラフやチャートがパッと脳内で観えた経験はありませんか? これはいずれも実際に「眼で見ている」わけではなく、あくまでも「脳で観ている」状態です。

ここからもわかるとおり、マインドアイが観ているのは、既存知識と統合された解釈や、それをもとにした発想です。つまり、メンタルイメージは知覚力の産物にほかならないのです。

ただ受動的に見るのではなく、好奇心に導かれて視覚的刺激を集中的かつ能動的に受容しながら、脳を最大限に活性化させる「観察」という行為は、マインドアイ、すなわち「アイディアを観る眼」の機能を高め、ひいては知的生産を強力に後押ししてくれます。

マインドアイのメカニズムについては、また別の機会により詳しく検討したいと思いますが、ダ・ヴィンチ自身も、マインドアイの機能を高め、メンタルイメージの解像度を高めるためには、肉眼での観察がカギになるということを理解していたようです。

『手稿』を見ると、彼が生の情報と真摯に対峙するなかで、「アイディアを観る眼」を磨き、思考をどんどん深めていく様子が、はっきりとわかります。観察によるジャンプスタートのおかげで、知的生産プロセス全体が活気づくことを、ダ・ヴィンチは身をもってわかっていたのでしょう。

これらの点を踏まえると、ダ・ヴィンチのイノベーションには、従来とは違った背景が見えてきます。一般的に、彼の知的生産は「アート×サイエンス」のクロスオーバーによって生まれたとされており、ダ・ヴィンチは「リベラルアーツ的な知識人」の代表格のように言われることもあります。

しかし、そうした「知の融合」はダ・ヴィンチのすごさの一部でしかありません。むしろ、そのバックボーンには、日常のなかでの質の高い「観察」があるのです。視覚がとらえたありのままの事実を「よく観る」ことにこだわり抜いたからこそ、彼の「アイディアを観る眼」はひたすら磨かれ、圧倒的な名画や先見性に満ちた創造へとつながっていったのでしょう。