マネー・金融 サブカテゴリ

マネー・金融

記事一覧

年収800万円でも実際使えるお金は600万円!あなたは自分の「手取り年収」を知っている?

手取り年収とは、勤務先が支払う額面の給料から所得税・住民税と社会保険料を差し引いた金額のこと。2002…

【NISA口座】みんなが買っている人気の銘柄は?2015年1/5~1/9までにSBI証券で買われた国内株式買付金額ランキングを大公開!

【NISA口座】2015年1/5~1/9までにSBI証券で買付された銘柄は?NISA口座を開設後、次に…

日本株の調整はしばらく続くが、右肩上がりの東証REIT指数に乗るのもおもしろい!

年明けから不安定な相場が続いています。米国株式市場がボラタイルな動きとなっていることの影響が大きいです…

![大震災後に日本人の幸福度が上がった単純で不愉快な理由[橘玲の日々刻々]](https://dol.ismcdn.jp/common/dol/images/v3/ogp/ogp_dol.png)

大震災後に日本人の幸福度が上がった単純で不愉快な理由[橘玲の日々刻々]

「オッカムの剃刀」は14世紀の哲学者・神学者オッカムが用いた哲学の論法で、「より複雑な説明と、より簡潔…

1500万円まで非課税!教育資金の一括贈与の使い方

2015年から相続税が増税されるため、「相続対策」をうたった書籍や雑誌、セミナーが大盛況だ。しかし、安…

欧州中央銀行の量的緩和政策に注目

新年になってから、世界の投資家の注目が再びヨーロッパへ向いています。欧州は、ボンヤリしているとデフレに…

実質2000円で特産品ゲットのカラクリとは? ふるさと納税のやり方&1月のオトク特産品を公開!

1月に狙い目のふるさと納税のお礼特産品を紹介!エビは和歌山県東牟婁郡串本町や高知県室戸市の伊勢エビのほ…

包み隠さずちゃんと話し合ってる?親子・夫婦のお金の管理の危険な実態とは?

親子・夫婦間のお金については、お互いに話しづらいことも多く意外と知らないことが多い。そこで、今回は家族…

2015年のNISAには非課税枠をフルに使う値上がり力の大きい投資信託を組み入れよう!

高分配の毎月分配型投資信託が人気だが、NISA口座で長期で大きく資産を増やし税金ゼロを勝ち取るには、無…

デルタ航空の「スカイマイル」を効率よく貯められる最強クレジットカードは「JCBテイクオフカード」!無期限のデルタ航空のマイルで得する方法を伝授

【2018年6月情報更新!】デルタ航空の「スカイマイル」が貯まる、おすすめのクレジットカードを比較! …

NISA(少額投資非課税制度)は、いったい何がお得?投資初心者向けにNISAを使うメリットとデメリット、実際に運用する際の3つの注意すべきポイントも解説!

NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)とは? 2014年にスタートした少額投資非課税制度(NISA:ニ…

タイに住む日本人からの相談「多重債務者を救え」

チャンマイ在住の日本人の友人が、タイ発行のクレジットカードの多重債務に陥り、返済不能になりそうです。返…

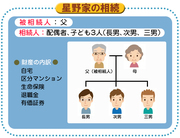

節税額は3779万円~配偶者贈与と住宅取得資金贈与

「相続税対策は資産家が行なうもの、自分には関係ない」。そんな“常識”が通用しなくなる時代がやってくる―…

ネット証券各社の2015年相場シナリオとは?日本株に吹く追い風、警戒情報、投資テーマ、今年の銘柄までを一挙紹介!

2015年相場のシナリオとは? 日本株に吹く追い風とリスクを知れば、相場の動きが想定できる。年末年始に…

最安4万円で買えるオススメ株を教えます!今が買いのザイ編集部からのお年玉株ベスト5とは?

2015年がスタートしました。果たして今年の日本株はいったいどうなるのか。今回はダイヤモンド・ザイ2月…

今の相場を下落させている2大要因「ギリシャ不安」と「原油安」が実はそれほど心配ない理由

日本の年末年始中の外部環境は残念ながら悪化しました。市場が最も嫌気しているのは、またまた「ギリシャ」で…

2015年の株の注目5大テーマと各テーマの関連有望株とは?

1つのニュースから人気化して株価が上昇する銘柄は多いが、えてしてすぐに失速しがち。今回は業績に確実に影…

![なぜ日本にはまっとうなリベラル政党がないのか?[橘玲の日々刻々]](https://dol.ismcdn.jp/common/dol/images/v3/ogp/ogp_dol.png)

なぜ日本にはまっとうなリベラル政党がないのか?[橘玲の日々刻々]

安倍政権の特徴は好き嫌いがはっきり分かれることでしょう。「保守」「愛国」というイデオロギーを前面に押し…

税理士だからと信用はできない 相続税の専門家は少ない

2015年から相続税が増税されるため、「相続対策」をうたった書籍や雑誌、セミナーが大盛況だ。しかし、安…

1月相場はクリスマス商戦の結果にかかっている。注目の3銘柄も紹介!

年が明けて米国の投資家の注目はクリスマス商戦の結果に集まっています。クリスマス商戦期間が始まる前の時点…