飯田一史

あの本屋、いつの間にかコーヒーが飲めるようになっていた…移り変わってきた“兼業本屋”のトレンド

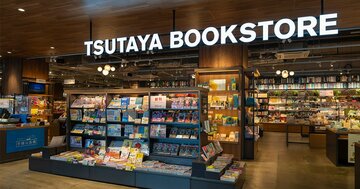

町の本屋には文房具や雑貨も売られており“本以外”の商品も扱っているのが常だ。そのほかにも、ビデオレンタルや深夜営業、カフェ併設などあの手この手で生き残りを図ってきた歴史がある。本屋が模索してきた経営戦略について、出版ジャーナリストの飯田一史氏が解説する。※本稿は、飯田一史『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』(平凡社)の一部を抜粋・編集したものです。

芥川賞・直木賞の作品が10代の読者に「人気がない」納得の理由

出版界にはさまざまな文学賞がありますが、中高生と特に相性がいい賞があります。一方で、芥川賞や直木賞作品は、学校読書調査では名前がほとんどあがらず、ある一作品だけ例外があったと言います。大人が選んだ賞にもかかわらず、10代に支持を集める本を毎回選んでいる賞とは?

「余命○年」「死者との再会」を扱う本を、今も昔も若者が大好きな理由

中高生の読書に対する三大ニーズを満たし、若者に好まれる四つの型が書籍にはあり、その中の一つに「余命もの」と「死者との再会・交流」があるといいます。『余命10年』や『桜のような僕の恋人』など映像化されることも多いこれらの型は、なぜ若者に人気を集めるのでしょうか?また、1930年代に出版され、映像化されたある作品との共通点も指摘されます。

「若者の読書離れ」はウソ、しつこいレッテルの裏に“一部の大人”の勝手な失望?

教育関係者やメディアでは、子ども・若者の読書に関しては誤ったイメージが蔓延し「若者の本離れが進んでいる」としばしば語られます。この20年間で、小中学生の平均読書冊数はV字回復したといいます。そんな中、なぜ「若者は本を読まない」という事実と異なる説が当たり前のように語られるのでしょうか?飯田一史さんの著作『「若者の読書離れ」というウソ 中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』(平凡社新書刊)から紹介します。