マネジャーの心のこもった対応

――チクショー、最悪だ。

親父、お袋、師匠、オオシタのばっちゃん、理容修業の仲間……みんなの顔が走馬灯のようにクルクル回った。

絶対に負けられない勝負は厳しいものなんだ。

顔を洗い、うがいをして、水を飲んで、体勢を立て直してトイレを出ると、そこには不安そうな顔をした知見が待っていた。

「ノリさん、大丈夫?」

――ここだ、このタイミングだ。今だ。

一瞬の沈黙が永遠に感じられた。

手から吹き出す汗の一粒、一粒を感じることができるような気がした。

そして、「あ、あの。お、オレでよかったら……」と言いかけ、ポケットをさぐると、そこにあるはずのものがなかった。

――あー、どこだ!?

あ、トイレだ、トイレ。

洗面台だ!

思い出して振り返ると、顔がぶつかりそうなところにあのマネジャーがいた。

オレは、驚いて飛び退いた。

マネジャーはニコリとして、「これ、お探しじゃないですか」とポケットの中にあるはずだった婚約指輪の入った箱を差し出した。

さらに、「今のカウンター席、私どもの手違いでした。別のお席をご用意しましたので」と個室に案内してくれた。

しかし、それは手違いではなかったはずだった。

マネジャーは、きっと気を利かせてくれたのだ。

オレたちはとにかく従った。

テーブルの上には、さっきのステーキが運ばれており、そこから仕切り直した。

落ち着いてステーキを食べ、デザートとコーヒーを待ってから、知見の目を見つめて言った。

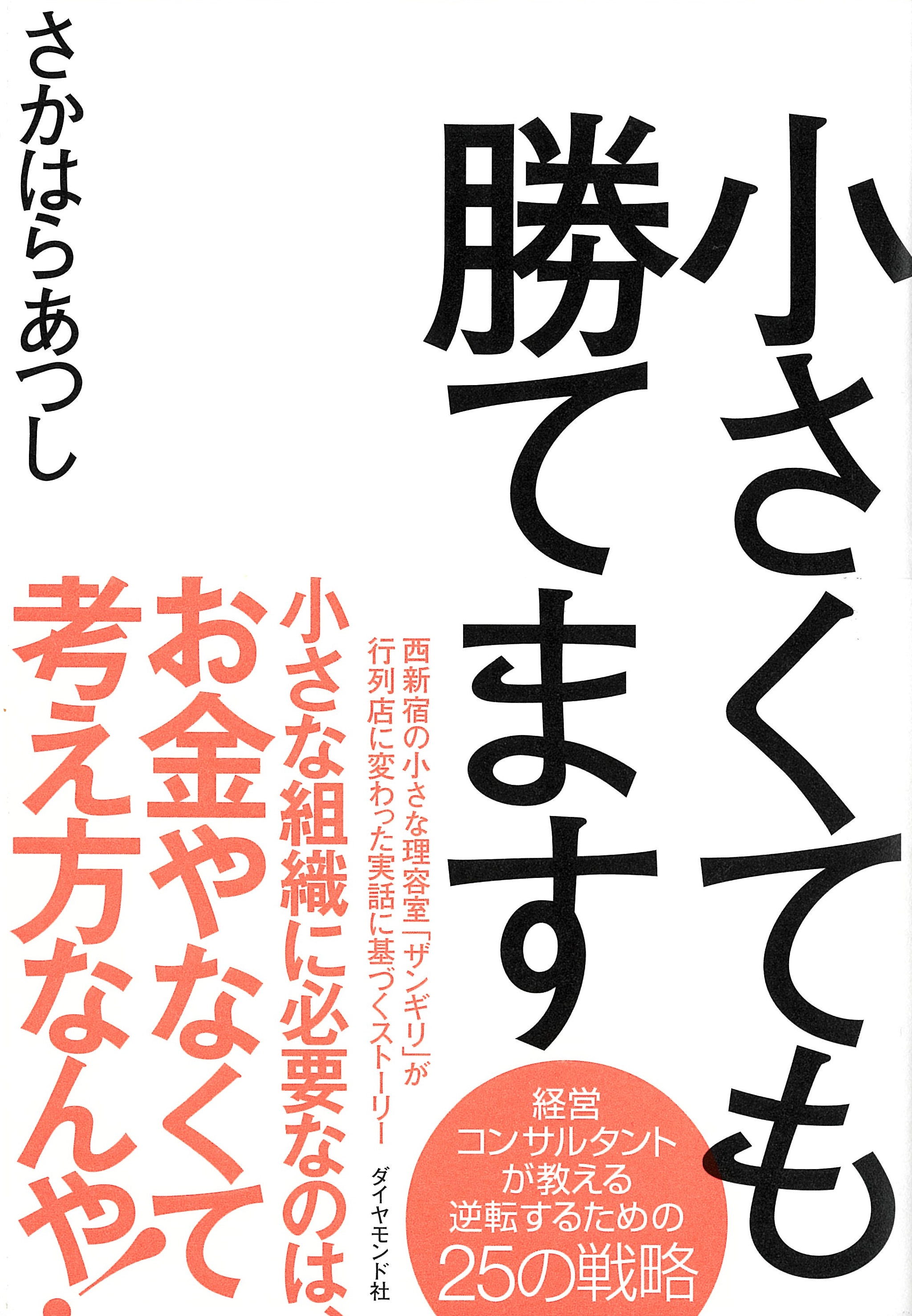

「オレ、『ザンギリ』を行列ができるくらいの繁盛する理容室にしたいんだけれど、一緒にやってくれませんか? お願いします」

知見は、少し照れくさそうにはにかみながら「はい、こちらこそ」と答えてくれた。

これがオレのプロポーズだ。

オレは黒いタキシードのマネジャーのことをよく知らない。

彼にとっては、オレなんかたくさん来るお客の1人に過ぎないのだろうと思う。

でも、このマネジャーのような心のこもったさりげない対応を、「ザンギリ」でもできたらいいなと思った。