地球温暖化が、農林水産業、農山漁村の生産基盤を揺るがしかねない。温暖化に対応した新品種の開発は、農業の持続性を確保するだけでなく、高品質な食料の安定供給を確保するための戦いだ。

地球温暖化が進むと今の桃は実らなくなる

原因は夏の暑さではなく、冬の寒い期間が短いから

2018年7月中旬、茨城県つくば市の農業・食品産業技術総合研究機構(以下、農研機構)の果樹園では、桃の収穫が最盛期を迎えていた。と言ってもマーケットに出荷するのではない。

温暖化に対応すべく、さまざまな掛け合わせの桃を評価し、新品種が生み出される

温暖化に対応すべく、さまざまな掛け合わせの桃を評価し、新品種が生み出される

さまざまな品種を掛け合わせた「新品種候補」たちで、味や肉質、糖度などが複数の研究員によって評価され、全国の農業試験場に試験栽培を提案する品種が選ばれる。いわば「第1次試験」で、各地の農業試験場で「当地に向いている」と採用が決まると「第2次試験合格」で、新品種として申請される。

新品種として認定されるには、①区別性、②均一性、③安定性の3要件を満たせばよいが、農研機構は果樹に限らずもう一つ、「優秀性」という要件を重要視している。味にしろ大きさにしろ多収性にしろ、なんらかの形で農業の持続性に貢献できる「キラリと光る特性」が必要と考えているからだ。

温暖化に強い、言葉を換えれば冬が暖かくてもおいしい実を付ける桃「さくひめ」もこうして開発された。農研機構が22年をかけて開発した新品種だ。

桃に限らず落葉果樹には、冬場に一定時間以上、低温下にないと翌年に花を咲かせない、つまり芽が出ず実を付けなくなる「低温要求性」という生理がある。冬が終わる前に芽を出して枯れてしまうのを自ら防ぐためで、いわば“休眠期”。

桃「白鳳」の場合は7.2度以下の低温が最低でも1200時間以上低温下になければならず、サクランボ「佐藤錦」の1450時間以上には及ばないが、梨「幸水」の750時間以上、ぶどう「巨峰」の400時間以上よりも長い。まさに高級果物は「寝る子は育つ」の成果なのだ。

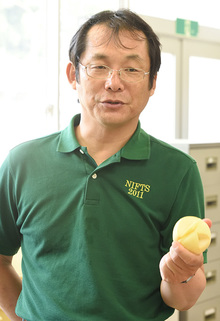

ブラジルの「コーラル」と日本産の桃を掛け合わせ、低温遭遇時間が短くても実を付ける「さくひめ」を開発した八重垣ユニット長

ブラジルの「コーラル」と日本産の桃を掛け合わせ、低温遭遇時間が短くても実を付ける「さくひめ」を開発した八重垣ユニット長

しかし、「温暖化の影響により低温要求時間を確保できない産地が出現することが予想されています」と語るのは、「さくひめ」を開発した八重垣英明・農研機構果樹茶業研究部門核果類育種ユニット長だ。世界の研究者の間では2100年前後には、日本の平均気温は2度ほど上昇すると予測されている。農研機構が桃の産地を調べたところ、2100年ごろには低温遭遇時間は和歌山県で689時間、香川県で719時間、熊本県で847時間となり、いずれも1000時間に満たなかった。つまり現在の品種はつくれなくなるのだ。

「温暖化の到来を見越し、温暖化してもおいしい実を付ける桃の新品種開発は、農家経営だけでなく食料の安定供給の上でも不可欠な取り組みなのです」(八重垣ユニット長)。

注目したのが、海外では冬が暖かくても実を付ける品種があることだった。八重垣ユニット長は、ブラジルの「コーラル」を採用した。しかしコーラルは果肉がざらざらで甘みが少なく、青臭さがある。「世界で最高レベルの品質を求める日本の消費者の口に合うようなものではない」(八重垣ユニット長)。

それぞれの桃の微妙な味の差に感激する筆者

それぞれの桃の微妙な味の差に感激する筆者

そこで「コーラル」と日本産の桃を掛け合わせることで、消費者が納得できる味と肉質で、低温遭遇時間が短くても実を付ける「さくひめ」を開発した。果実の大きさや糖度は、早生の主要品種である「日川白鳳」と同等。「さくひめ」は低温要求時間が短いため、西南日本の暖かい地方ではより早く花が咲き、早生として「日川白鳳」よりも早く出荷できるので高く売れるメリットもある。

農研機構では、「さくひめ」以外にも温暖化に適応した新品種としてりんごでは高温でも着色しやすい「紅みのり」、ぶどうでは黄緑系のため、着色を気にせず栽培できる「シャインマスカット」、梨では「幸水」と同じ品質で暖地でも花芽が安定して確保できる「凜夏(りんか)」などを開発済みだ。

農研機構の農園は、温暖化に対抗した食料確保の戦いがすでに始まっていることを実感させられる場でもある。