文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。取り上げると「雑誌が売れるファミリー」だった野村監督一家を振り返る。(元週刊文春編集長、岐阜女子大学副学長 木俣正剛)

自宅では優しい

おばさんだったサッチー

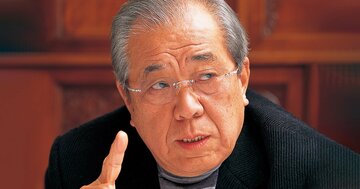

野中元官房長官の誕生会で。野村監督は解説を務めた日本シリーズが第7戦までもつれ込んで、来られなかった(前列左端が筆者)

野中元官房長官の誕生会で。野村監督は解説を務めた日本シリーズが第7戦までもつれ込んで、来られなかった(前列左端が筆者)

野村克也監督と野中広務元内閣官房長官の対談本を出したことがあります。題して「憎まれ役」。完全に編集者の妄想が膨らんだ企画でした。

京都出身だが、京都市内ではなく、網野町(現在の京丹後市)と園部町(現在の南丹市)という地味な町出身。学歴は高くなく、血液型はB型。地方議員出身とテスト生出身――。決して恵まれた環境ではなかった2人がどんな努力をしてきたか。世の中に対してどう考えているか。アタマの中で思いついたのですが、2人にまったく面識はありません。

野村監督にお手紙を出したところ、沙知代夫人からすぐ電話がきました。

「世の中、見ている人はいるんですねえ。この企画、すぐ受けます!」

そこから野村監督ご夫婦とのおつきあいが始まりました。夫人の自伝的小説「老疼の雫」まで出版させていただきました。世間からの評判通り、沙知代夫人は怖い人でした。あるホテルの喫茶室で打ち合わせをしていたら、ウェートレスを呼び出して「スポーツ紙をもって来て!」。

「本日は新聞休刊日なので新聞はありません」とウェートレスが答えると、「ホテルなんだから、コンビニにでも行って、買ってきてよ。新聞休刊日でもスポーツ紙は出てるんだから」

コーヒー2杯分で、そんなに威張られたら困るだろうなあ、と同席している私は、みんなに見えないよう縮こまるしかありません。

しかし、あるとき気づきました。ご自宅に行って打ち合わせをしていると、まったく違う優しいおばさんに変身するのです。野村監督も、ただコワイ母ちゃんに怯えているのではなく、家庭では優しい妻、家の外では、自分に変わってイヤなことを言ってくれる副社長。そんな役割分担があったように思います。