共同で事業を行っていた友人が自分をのけ者にしてガム製造を始めるという裏切りに激怒した重光は、彼らの事業を潰すべく、大成功を収めていた石鹸や化粧品事業を停止し、ガム製造に専念する。油脂関連メーカーとして設立されてからわずか2年で、ガムを祖業とする食品メーカーに姿を変えたロッテは、原料や製法に徹底的にこだわることで、消費者の強い支持を得た。「ドッジ不況」といわれた未曾有の不況を乗り越えたロッテは、世界最大のガムメーカー、リグレーを目標に据え、朝鮮戦争を契機にさらなる成長へと踏み出していった。(ダイヤモンド社出版編集部 ロッテ取材チーム)

化学の知識と化成品の結晶だったチューインガム

「私が考えるイメージを満足させる会社名が浮かびませんでした。数日間手元の紙がなくなるまで会社名を書いては消すのを繰り返しました。さらにトイレでさえ悩みました」 「確か最終的に3つの社名が候補にあがりましたが、そのうちの一つが私の愛読書でありました『若きウェルテルの悩み』で、ヒロインのシャルロッテは永遠の女性であり、誰からも愛されたことに感銘して社名とすることに決めました」(*1)

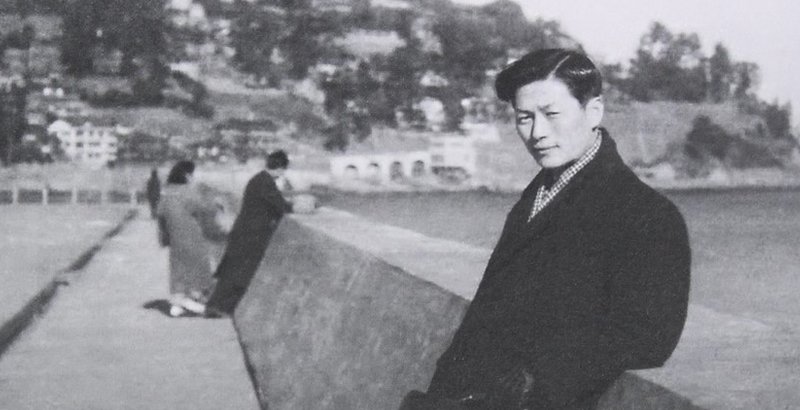

石鹸、靴墨、化粧品と、ヒマシ油などの植物油を使った油脂関連製品メーカー「ひかり特殊化学研究所」を1946(昭和21) 年5月にわずか24歳で立ち上げた重光武雄が、ガム製造の本格参入に際して最後まで悩んだのが食品メーカーにふさわしい新たな社名だった。今では単なる豆知識にしかならないほど広く知られた社名とその由来だが、「コロンブスの卵」のごとく、それを生み出すまで重光は何日も悩み続けた。材料や設備はおろか、登記書類まですべて揃っているのに、それでもまだ悩み続けたというから、「若き重光の悩み」とでもいうべきだろうか。

結局、以前に化粧品のブランド名にも使っていた「ロッテ」が新社名に採用され、48 (昭和23) 年6月に「株式会社ロッテ」が設立された。

第二次大戦中の空襲で工場を焼失し、全財産を失った重光は戦後の物資不足を追い風に大儲けし、共同事業でガム製造に参入した。だが、共同パートナーたちは重光を裏切って、自分たちだけでガム製造会社を新たに設立して独立、重光は彼らに復讐すべく、他の事業を停止してガム事業に専念したという経緯は連載第2回で述べたとおりだ。

このガム事業への本格参入にあたっても、石鹸や靴墨以上に重光の化学の知識が生かされることになった。そもそも、ガムを噛んだ後に残る、ガムの基材となる物質、いわゆる「ガムベース」には当時は主に酢酸ビニル樹脂が使われていた。これは、酢酸とエチレンを原料にして重合反応(重合体=ポリマーを合成)させて作るものだが、実は、飛行機の風防など、塗料・接着剤にも使用される汎用性の高い化学製品だった。これに松ヤニや可塑剤(柔軟性を付与する材料)、甘味料、香料を加えれば、よく膨らむフーセン(風船)ガムの完成というわけだ。

そこで、重光は学生や無職の若者を組織して、統制対象品ではなかった酢酸ビニル樹脂を都内の工場などからリヤカーでかき集め、同じく統制対象ではない人工甘味料のサッカリンやズルチンを入手して、教科書通りとも言うべきガムの生産体制を築き上げたのである(『ロッテを創った男 重光武雄論』より)。

このあと重光は、外国製のガムで使用されている天然樹脂(中南米で産出される植物由来のチクル)が、電気の絶縁体として国内で流通していることに目を付け、これも入手し、54 (昭和29) 年に天然チクル使用のガム製造へと踏み出す。そのために、成型用に手動式の蕎麦製造機を導入するなど、生真面目な重光の材料や製法へのこだわりは“創業”当初から発揮されていた。

当時、進駐軍の兵士がばらまくチューインガムで味を覚えた子どもや、物資不足で甘味に飢えた人々を対象に、ガムメーカーは雨後の筍のごとく増え続け、350~400社まで膨れ上がったという。その中には、素人が見よう見まねで作る粗悪品メーカーや、食中毒を起こしたりするメーカーは珍しくなく、悪貨が良貨を駆逐しかねない状況だったのだ。そんな中にあって、材料や品質に徹底してこだわる重光の工場の前に、石鹸のときと同じく、早朝から商品を求める小売商が行列するのは当然のことだった。

(*1)『ゲーテ年鑑』日本ゲーテ協会