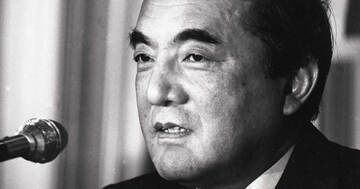

先日まで批判の嵐に晒されていた森前会長を擁護する声が増え始めたのは、なぜか Photo:SOPA Images /gettyimages

先日まで批判の嵐に晒されていた森前会長を擁護する声が増え始めたのは、なぜか Photo:SOPA Images /gettyimages

森前会長を擁護する声が

ここにきて増えている背景

ちょっと前まで、「日本の恥」という感じでボロカスに叩かれていた、東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗前会長を擁護する声が、ここにきて増えている。

女性蔑視発言直後から「日本を貶める反日勢力とマスゴミによるフェイクニュース」とかばっていた人たちも一定数いたが、会長を辞任すると、そういうイデオロギーのない人たちの間からも、森前会長の無報酬での献身的な活動や、ラグビーワールドカップなどの功績を評価する声が増えている。11日にはSNSで「#森喜朗さんありがとう」がトレンド入りを果たしたのだ。

この背景には、次期会長候補に名の上がる人たちの多くに、女性アスリートなどをはじめダイバーシティ感がある一方で、今や「腹黒」の代名詞となったIOCや、クセ者揃いの各競技団体とのタフな交渉を進められるイメージがあまりないということも大きい。

実際、ワイドショーやらに出る専門家の皆さんの多くは、会長の条件を尋ねられると決まって森氏の功績や調整力をベタ褒めし、「オリンピックは綺麗事ではない」「タフネゴシエーターじゃないと務まらない」という趣旨の主張をして、「森院政」の匂いが漂う橋本聖子五輪相を「本命」に推している。

そんな「森氏再評価」の論調の中でも、筆者が個人的に特に注目しているのが、「密室人事」だ。森氏が理事会を通さずに「密室」で川淵三郎氏を後継に調整して、自身を相談役にするという流れをつくったことが批判されたが、それについてもここにきて、擁護の声が出ているのだ。

たとえば、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏は、今月15日、ニッポン放送『ズーム そこまで言うか!』に出演し、この件に関する批判に対して「世の中が現実を知らなすぎる」と苦言を呈し、以下のように述べた。

「巨大な組織の人事をやるときに、まったくの白紙の状態でオープンにクリアにやるなんて、あり得ないです。この人にしようと決めて、断られたらどうするんですか。ある程度決めておいて、手続きに乗せるもんです」