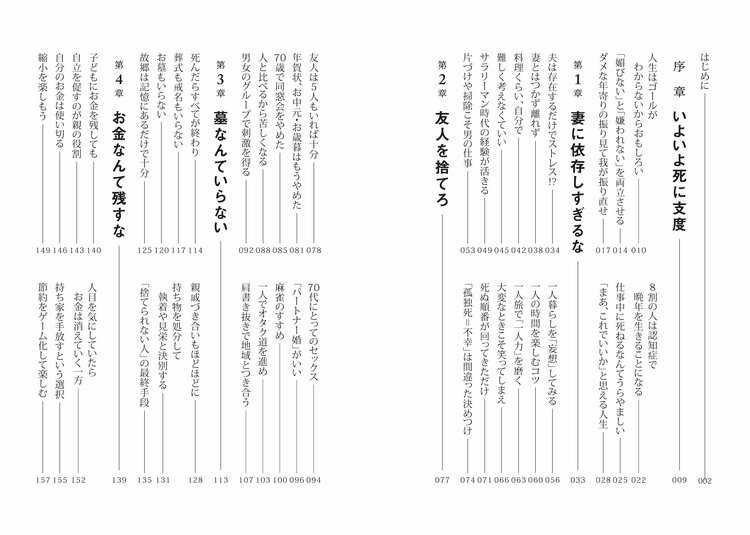

壁を超えたら人生で一番幸せな20年が待っていると説く『80歳の壁』が話題になっている今、ぜひ参考にしたいのが、元会社員で『島耕作』シリーズや『黄昏流星群』など数々のヒット作で悲喜こもごもの人生模様を描いてきた漫画家・弘兼憲史氏の著書『死ぬまで上機嫌。』(ダイヤモンド社)だ。弘兼氏のさまざまな経験・知見をもとに、死ぬまで上機嫌に人生を謳歌するコツを説いている。現役世代も、いずれ訪れる70代、80代を見据えて生きることは有益だ。コロナ禍で「いつ死んでもおかしくない」という状況を目の当たりにして、どのように「今を生きる」かは、世代を問わず、誰にとっても大事な課題なのだ。人生には悩みもあれば、不満もあるが、それでも人生を楽しむには“考え方のコツ”が要る。『死ぬまで上機嫌。』には、そのヒントが満載だ。

※本稿は、『死ぬまで上機嫌。』より一部を抜粋・編集したものです。

作:弘兼憲史 「その日まで、いつもニコニコ、従わず」

作:弘兼憲史 「その日まで、いつもニコニコ、従わず」

惰性で続けている? いまや時代遅れの風習

「友人」の中には、お正月に年賀状のやりとりだけをしている人も含まれるでしょう。すでに何年も、下手をしたら何十年も顔を合わせていないのに、年賀状だけでつながっている人間関係もあると思います。

相手が送ってこないと、なんとなく寂しい気持ちになり、送ってきたらきたで「返さなきゃ」と負担に感じる。そんなこんなで、惰性で年賀状を出し続けているだけ。果たして、こうした形式だけの友人関係を続ける意味があるのか。一度立ち止まって考えてみるべきです。

常日頃からSNS(交流サイト)で、国内外を問わず、遠くにいる友人ともインターネット上でカジュアルに連絡を取り合っている若い世代では、すでに年賀状をやりとりする習慣がなくなりつつあります。朝日新聞社が2019年に実施した世論調査によると、「年賀状を出さない」と答えた人が18~29歳で57%に上る半面、70歳以上は28%に留まりました。

昭和の風景は遠くなりにけり

インターネットがなかった頃は、年賀状のやりとりは一つのイベントでした。正月元旦、いそいそと郵便受けから年賀状の束を取り出し、一枚一枚眺めるのはそれなりに楽しい出来事でした。「おー、あいつ転勤したんだな」「あの人もとうとう結婚したんだ」こんなふうに相手の顔を思い浮かべつつ、丁寧に読んでいたのを思い出します。

こたつにみかん、年賀状は、正月の風景として様になっていました。なにしろ昔は、手書きの年賀状が主流でした。みんな手作りのイモ版やゴム版で干支のデザインを彫り、一枚ずつ丁寧に押して、手書きでメッセージを添えていました。もちろん宛名もすべて手書き。わざわざ墨をすり、毛筆でしたためる人もそれなりにいたので、年賀状には書き手の心がこもっていましたし、肉声さえ感じられました。

ところが、今では年賀状のありがたみも、だいぶ薄れてしまいました。今の年賀状はパソコンで作ったものが大半です。宛名もすべてパソコン上でレイアウトしますから、筆跡もわからず、まるで個性が感じられません。一見するとダイレクトメールと大差がないのです。安否を確認するだけなら、LINEやメールのほうが早くて便利でなおかつ安い。そう考えると、ますます年賀状のやりとりに疑問を感じてしまうのです。

大先輩も例外にせず20年前に絶った年賀状

僕自身は、もう20年ほど前から年賀状を廃止すると公言し、今でも一枚も出さずに正月を迎えています。ちばてつや先生や藤子不二雄A先生からの年賀状ですら、返信しないという不義理を重ねていました。失礼なのは百も承知ですが、こういうのは例外を設けてしまったらキリがなくなるので徹底しています。

最近では、「あいつは年賀状を出さない主義だ」というのが浸透したせいか、いただく年賀状の数もめっきり減りました。不必要に気をもむこともなくなり、気がラクになりました。

年賀状をやめるときは、何もいわずに打ち切るのもぶしつけですから、「これをもって最後の年賀状とします。これからは、メールや電話で連絡しましょう」などと一筆書いておくといいでしょう。年賀状をやめたからといって、自動的に人間関係が切れるわけではありません。年賀状をやめて切れてしまうなら、最初からその程度のご縁だったということです。

お金のかかる贈り物は一筆とともに整理・縮小

お中元・お歳暮も同じです。本当にお世話になった人はともかく、義理で続けてきた贈り物も整理・縮小、最終的にはやめてしまいましょう。

「お互い年金生活の身、こういう儀礼的な贈り物は負担になることもあるので、終わりにしましょう。ただ、これからもご縁は続きますから、折々に近況報告をしたいですね」。こういった文面を書き添えて最後にしてしまうのです。案外、相手もホッとして、むしろ喜ばれるのではないでしょうか。

※本稿は、『死ぬまで上機嫌。』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。