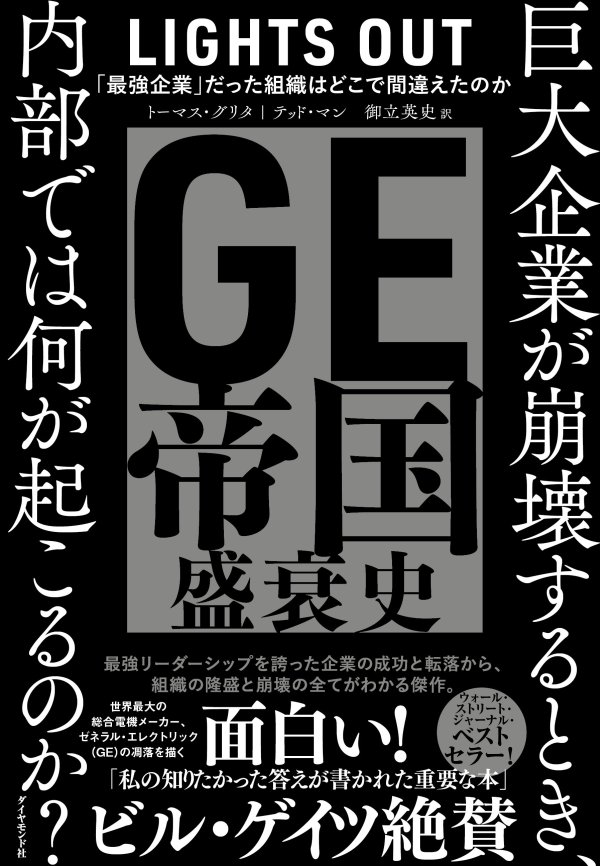

多くの日本人は気づいていなかったが、2000年以降のアメリカでこの100年起こっていなかった異変が進行していた。発明王・エジソンが興した、決して沈むことがなかったアメリカの魂と言える会社の一社、ゼネラル・エレクトリック(GE)がみるみるその企業価値を失ってしまったのだ。同社が秘密主義であることもあり、その理由はビジネス界の謎であった。ビル・ゲイツも「大きく成功した企業がなぜ失敗するのかが知りたかった」と語っている。その秘密を20数年にわたって追い続けてきたウォール・ストリート・ジャーナルの記者が暴露したのが本書『GE帝国盛衰史 「最強企業」だった組織はどこで間違えたのか』(ダイヤモンド社刊)だ。電機、重工業業界のリーダー企業だったこともあり、常に日本企業のお手本だった巨大企業の内部で何が起きていたのか? 就任したばかりの新CEOは何を知らされたのか?(訳:御立英史)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

隠されていた事実

新CEOのジョン・フラナリーはいま、GEパワーの会議室にいる。長テーブルの片方にフラナリーと彼のチームが座り、反対側にGEパワーの経営チームが座っている。話しているうちに、両サイドに並ぶ人びとの表情がこわばっていった。

フラナリーは数字、特に財務諸表を見ることに長けていたので、スケネクタディの視察もそこから始めていた。問題に気づくのにそれほど時間はかからなかった。財務数字を見たフラナリーは、GEパワーがキャッシュ不足に陥っていることを知った。

驚きを通り越して、考えられないような事態が進行していた。GE最大の工業分野の事業が火の車になっていたのだ。GEパワーの利益は、よく見ると、ほとんど帳簿上の数字にすぎなかった。いわゆるプロフォーマ調整〔将来の損益を勘案した会計処理〕により、発電用タービンの販売とその保守サービス契約によって利益を上げているように見えるが、サービス契約がもたらす売上げは帳簿上のもので、実際には現金はまだ入ってきていない。さらに悪いことに、発電用タービン市場の世界的な縮小のあおりで、完成品と部品の在庫が膨れ上がっていた。のちにフラナリーは「GEパワーはがけっぷちを走っていたが、ブレーキを踏んだ痕はなかった」と述べている。

GEの中核事業である発電用ガスタービンは、航空機エンジンの従兄弟のような機械で、巨大なローターが回転して発電機を動かす。その点では、エジソンがロワーマンハッタンに設置した初期の発電機と変わらない。GEは発電所の心臓である巨大なタービンをどこよりも多く製造しており、世界の電力の3分の1を発電していた。

災厄の予感

提出された数字を見ながら、フラナリーは頭がくらくらした。調べれば調べるほど、問題の根深さがわかってきた。市場がこの先どう展開しようと、GEパワーのポジションは最悪で、改善に必要なキャッシュもなかった。投資家には、パワーは手堅く利益を上げているように見えたが、そう見えたのは、将来の儲けを前借りして現在の問題を隠す、会計上のトリックにすぎなかった。

パワーは、顧客の多くに、数十年にも及ぶサービス保証を販売していた。その契約を履行するための将来のコストの推計をいじることで、目標どおりに利益を嵩上げすることができたのだ。フラナリーは思わず首を振った。GEの主要部門がこんな深い墓穴を自ら掘っていたことが信じられなかった。

世界は突然グリーン化したわけではない。風力発電や太陽光発電との競争は数年前から激化の一途で、天然ガス火力発電タービンの需要は日に日に減り続け、パワーにとって金のなる木である保守サービスの頻度も減っていた。その一方で、売れ残った完成品の在庫があった。売れなければ何の役にも立たない資産だが、市場の低迷が続くなか、到底売れるとは思えなかった。

GE最大の事業の悪循環が破壊力を増していることを、ボルツやイメルトなどごく少数を除いて、高額な報酬を得ている取締役や多くの幹部は知らなかった。

フラナリーはスケネクタディの会議室に座り、地平線の向こうから近づいてくる災厄を見つめていた。人生を懸ける仕事に備えるため、迷宮のようなコングロマリットの帳簿に目を通していたら、GEの存在意義そのものとも言える最大かつ最重要の事業に、あるはずのキャッシュがなく、深い空洞が口を広げていた。

これまで報告されてきた利益は、ただちに不正とまでは言えないものの、ありったけの願望を注入したものだった。この混乱を世間の目から隠してきた会計上の工夫は、もはや持ちこたえられなくなりはじめていた。米国を象徴する企業でキャリアを積むこと30年、頂点に立ってみたら、その会社全体が奈落の底に突き落とされようとしていた。

フラナリーはパニックこそ表に出さなかったが、手を振り上げ、眉をひそめ、20年来の知己であるボーンスタインをにらみつけて叫んだ。次期CEOの思いは会議室の全員にはっきり伝わった。

「きみは知っていたのか?」