「ゴリゴリの肩」「バキバキの背中」「ガチガチの股関節」……若い頃は気にならなかったのに、いつの頃からか、悩まされるようになった体の不調。「肩がこる」というレベルではなく、痛みさえ生じることだってある。それもこれも「年をとったせいだ」と思いがちだけど、ちょっと待った! それは、まったくの勘違いなのです。

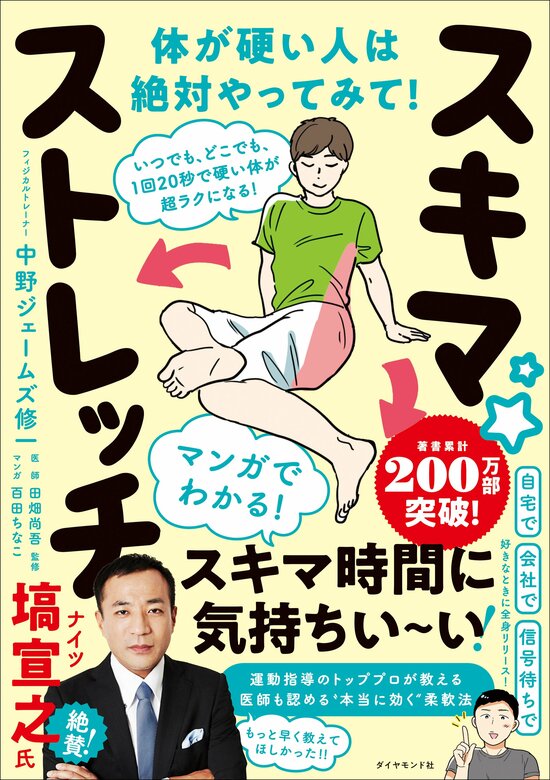

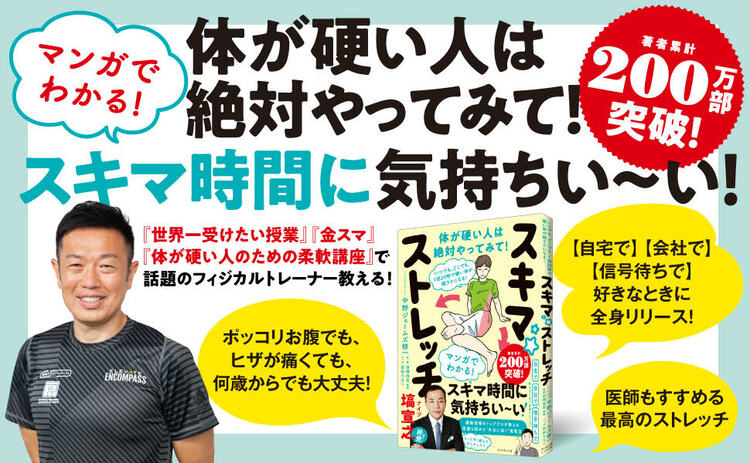

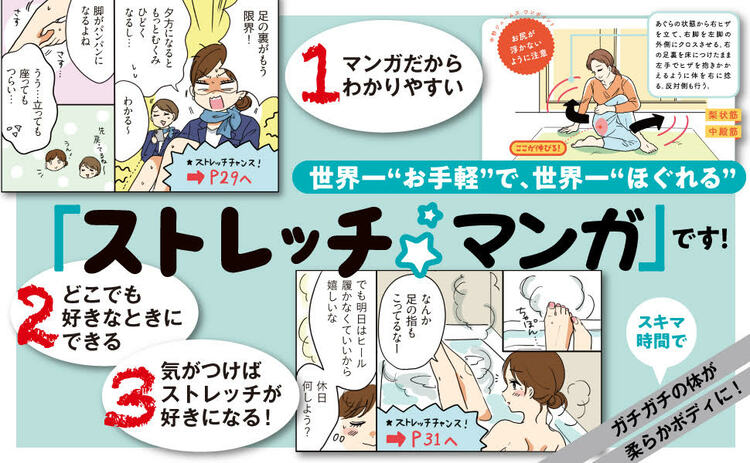

そこで参考にしたいのが、『世界一受けたい授業』(日本テレビ系)、『金スマ』(TBS系)、『体が硬い人のための柔軟講座』(NHK)などで話題のフィジカルトレーナー・中野ジェームズ修一氏の著書『10年後、後悔しない体のつくり方』(ダイヤモンド社)だ。

本書は、中高年はもちろん高齢者でも、「これならできそう」「続けられそう」と思えて、何歳からでも体が若返る秘訣を明かした1冊。本稿では、本書より一部を抜粋・編集し、肩や背中がカチンコチンに硬くなった人が陥りがちな勘違いと柔らかい体をとり戻す方法を解き明かす!

(監修:田畑クリニック院長 田畑尚吾 医師)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

肩こりは筋肉からの“SOS信号”

中野ジェームズ修一

中野ジェームズ修一「理論的かつ結果を出すトレーナー」として数多くのトップアスリートやチームのトレーナーを歴任。卓球の福原愛選手やバドミントンのフジカキペア(藤井瑞希選手・垣岩令佳選手)、マラソンの神野大地選手の個人トレーナーほか、数々のオリンピック出場者を指導する。2014年からは青山学院大学駅伝

チームのフィジカル強化も担当。自身が技術責任者を務める東京都・神楽坂の会員制パーソナルトレーニング施設「CLUB 100」は、無理なく楽しく運動を続けられる施設として、幅広い層から支持を集め活況を呈している。著書は『10年後、後悔しない体のつくり方』(ダイヤモンド社)など多数。

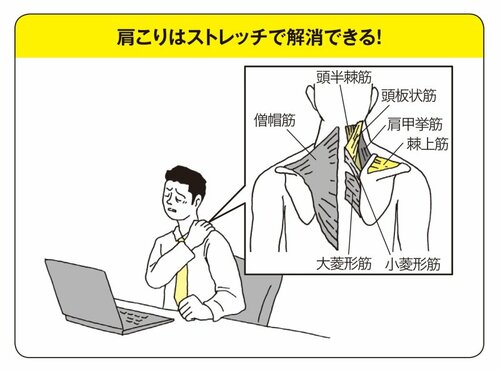

ここからはお悩み別に、ストレッチで予防&解消する方法を紹介します。まずは「肩こり」です。肩こりは、シンプルにいうと肩や首のまわりの筋肉が硬くなって血行が悪くなり、痛みなどを発している状態です。

肩こりの痛みは、「筋肉が硬くて、血行が悪く、酸素も栄養素も届かない!」という筋肉からのSOS信号なのです。肩こりの原因はさまざまですが、整形外科的な異常がない慢性的なものの場合、ストレッチで症状が軽減できるケースが多いです。

とくにストレッチが効きやすいのは、デスクワークなどで無意識に前かがみの姿勢を続けているうちに生じた肩こりです。パソコン作業やスマホ操作が多く、猫背に悩んでいる現代人に多く見られるタイプの肩こりでもあります。

背中側と胸側の“負のコラボ”で肩こりは悪化する

両腕を前に出して前傾姿勢をとり続けると、頭と腕の重みに引っ張られて、左右の肩甲骨が背骨から離れて背中が丸まります。すると、首を後ろから支えている「頭板状筋」、うなじから肩にかけて走っている「僧帽筋」、肩甲骨の間にある「菱形筋」といった筋肉が伸ばされたまま固定されます。この状態を「伸張固定」と呼びます。

前述したように胸の「大胸筋」は硬くなりやすく、両肩を前に引っ張って猫背のきっかけをつくります。この大胸筋は、縮んだまま固定される「短縮固定」を起こしています。

こうして背中側の「伸張固定」と胸側の「短縮固定」がダブルで起こると、肩こりは悪化しやすくなるのです。このタイプの肩こりを緩和したいなら、動的ストレッチと静的ストレッチの組み合わせが効きます。

肩や首まわりは動的ストレッチ、胸は静的ストレッチ

肩こりの痛みは、血行が悪いことを訴えている筋肉からのSOSですから、血行をうながす動的ストレッチで痛みは軽くなりやすいのです。

頭板状筋、僧帽筋上部、菱形筋といった肩や首のまわりで伸張固定されている筋肉は、動的ストレッチで動かして血流をよくしてあげてください。

伸張固定されている筋肉は弱くなりやすいので、筋トレで強化してあげることも大切です。これらの背中側の筋肉が強くなれば、頭や両腕の重みに負けないようになります。

短縮固定している大胸筋は、静的ストレッチで伸ばしてあげます。大きくて広い筋肉ですから、3方向に伸ばしてあげましょう。

【次回】は、肩こりを解消するストレッチ&筋トレを紹介します。

※本稿は、『10年後、後悔しない体のつくり方』より一部を抜粋・編集したものです。本書には、体が若返るメソッドがたくさん掲載されています。ぜひチェックしてみてください!