大分県で生まれ育ち、小・中・高と地元の公立校、塾通いも海外留学経験もないまま、ハーバード大学に現役合格した『私がハーバードで学んだ世界最高の「考える力」』の著者・廣津留すみれさん。ハーバードを首席で卒業後、幼い頃から続けているバイオリンを武器にニューヨークのジュリアード音楽院に進学、こちらも首席で卒業した。現在はバイオリニストとして活動しながら、テレビ朝日系『羽鳥慎一 モーニングショー』のコメンテーターとしても活躍している。先ごろは『徹子の部屋』に出演し、話題となった。

日本から突如、世界のトップ校に飛び込み、並み居る秀才・天才たちのなか、途方に暮れるような大量の難題を前に、どう考え、どう取り組み、どう解決していったのか? 著者が学び、実践してきたハーバード流の「考える力」について、自身の経験をベースに、どうすれば個人や組織が実践できるかを、事例やエピソードとともにわかりやすく紹介する。

※本稿は『私がハーバードで学んだ世界最高の「考える力」』より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

作文の苦手意識は

シンプルなルールを知らなかっただけかも?

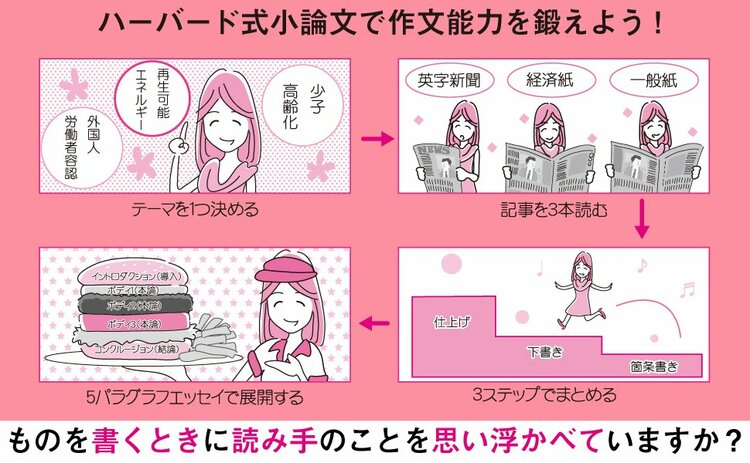

【前回】からの続き。「5パラグラフ(段落)エッセイ」の形式は、よく「ハンバーガー」にたとえられます。

イラスト:福島モンタ

イラスト:福島モンタ

最初の「導入」では、5段落全体で何を伝えたいかという主題を提示します。いきなり主題から始めるのは唐突ですから、多くは読み手の興味をかき立てる「フック(つかみ)」を入れます。

それから3つの段落で順番に本論を述べ、最後の結論では、もう一度主題を違ういい方でくり返します。つまり「主題≒結論」ということです。

これはハンバーガーの上下を挟むバンズ(パン)のようなものなのです。バンズで挟んでいるのが、3つの「本論」。本論では、主題を詳しく説明したり、その根拠を示したりします。

ロジカル・シンキングを磨く“最適な手法”

これら本論は、バンズが挟んでいる「肉」「トマト」「タマネギ」などの具材にたとえられます。本論は必ずしも3つ必要なわけではないのですが、説得力を高めるために通常は1つや2つではなく、3つの根拠を展開するのが慣例になっています。

挟む具材が多くなるほどハンバーガーを食べたときの満足度が上がるのと同じようなものです。とりとめのない話し言葉は感覚的に展開しますが、書き言葉は論理的に考えを伝える練習に最適です。

何かについて考えをまとめるとき、この5パラグラフエッセイのルールで書いてみると、物事を論理的に捉えるロジカル・シンキングが磨かれます。

会社や学校でのプレゼンにも役立つ

たとえば、職場でのミーティングで、ある課題に対して解決法を提案したいとき。まず主題(かつ結論)を先に述べて、「その理由は3つあります。」と先に告げておきます。

すると、自分も頭の中を整理して話しやすくなりますし、相手にとっても、どのようにその先の話を聞けばいいかの指針がクリアになり、一石二鳥です。

提案する理由も、ひと続きの文としてダラダラと話すよりも、「1つ目は~、2つ目は~」と話すことにより、不思議と説得力が増します。そのほうが「この人は話したい内容を自分できちんと理解したうえで話しているんだな」という印象づけができるからです。

5パラグラフ式の提案を「クセ」にする

そして最後に、もう一度結論を念押しして、提案の主題(かつ結論)をリマインドすることで、ハンバーガーが完成します。こうして5パラグラフ式の提案が成立します。

このようにして、論理的思考を日ごろの生活にも取り入れてみてください。きっといい意味での「クセ」が自然とついてくるはずです。

※本稿は『私がハーバードで学んだ世界最高の「考える力」』より一部を抜粋・編集したものです。