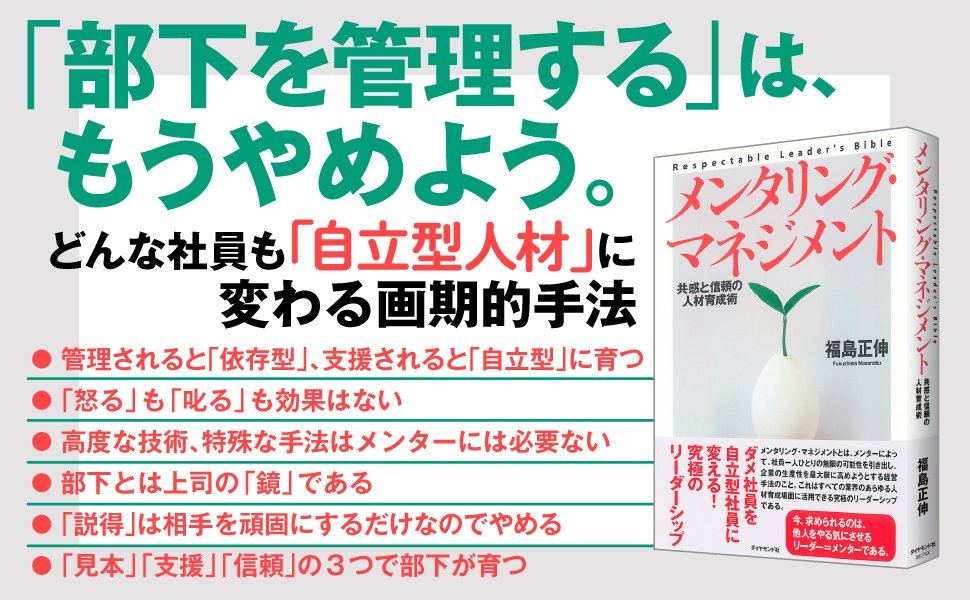

企業による新卒社員の獲得競争が激しくなっている。しかし、本当に大切なのは「採用した人材の育成」だろう。そこで参考になるのが『メンタリング・マネジメント』(福島正伸著)だ。「メンタリング」とは、他者を本気にさせ、どんな困難にも挑戦する勇気を与える手法のことで、本書にはメンタリングによる人材育成の手法が書かれている。メインメッセージは「他人を変えたければ、自分を変えれば良い」。自分自身が手本となり、部下や新人を支援することが最も大切なことなのだ。本連載では、本書から抜粋してその要旨をお伝えしていく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

どんな言葉で「促す」のがいいか?

「促す」というのは、相手が今一歩踏み出せないでいる時に、後押しすることです。

ところが、相手がそもそもやる気がない時には、無理に促したとしても、それは相手にとって負担にしかなりません。

無理にやらせようとするのではなく、やりたくさせるようにするのがメンタリングです。

促す際の技術として、相手の話に便乗する方法があります。それは、相手が過去に発言した内容を持ち出して、相手に行動を促すことです。

人は思いが揺れ動いて、行動することができない時があります。そんな時に、相手の過去の話から前向きな発言を見つけ出して、相手の行動を促すのです。

相手にとっては、自分の発言ですから、それを思い起こすことによって、再認識して意志を強くするきっかけになります。

また、相手がやる気になる言葉を探して、促すようにしてみてもいいでしょう。

「さぁ、はじめましょう」

「できることから、はじめればいいと思います」

「やらずに後悔するよりも、やってみましょう」

「先ほどあなたは、両親のためにがんばりたいと言いましたが、ここであきらめることが、本当にご両親のためになるのでしょうか」

「昨年、あなたが『夢しか実現しない』とおっしゃったことに感動しました。もう一度、夢にチャレンジしませんか」

「あなたの好きな言葉に、武田信玄の『なせば成る 為さねば成らぬ 成る業(わざ)を 成らぬと捨つる 人のはかなさ』がありましたよね」

「『背中に大きな荷物を背負っているからできない』とおっしゃいましたよね。よく見てください。それは大きな翼ですよ」

どう「導く」のがいいか?

「導く」際には、自分がまず先頭に立ち、相手に後からついてきてもらうことで、やればできるという体験を積ませていきます。

必要に応じて、基本的な知識やノウハウを与えたり、うまくいかなかった時のプラス受信の仕方や、楽しむコツを教えたりしてもいいでしょう。

その時に大切なことは、その行動や仕事を通して、自分が楽しんでいる姿、輝いている姿、そして感動している姿を見せることです。

その上で、相手のレベルに合わせて、できることからやらせるようにします。

感動は自分自身が味わうことでしか、そのすばらしさはわかりません。相手も感動の体験ができるように、メンターは自らが先頭に立って困難に挑んでいきます。その中で生き方を見せ、共に感動を味わうのです。

そして、何度かそのような感動を味わってしまうと、ただ生きるために働くことが、とても無意味に感じるようになり、より大きな困難に自分から率先して挑んでいくようになるはずです。

「まずは私がやってみますから、続いてやってみてください」

「私がここまでやります。その後で、あなたはここまでやってみてください」