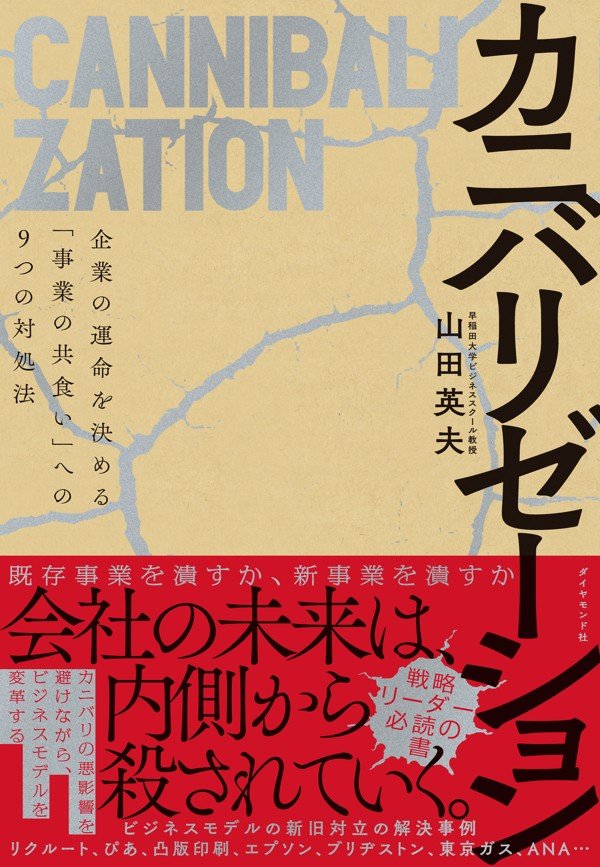

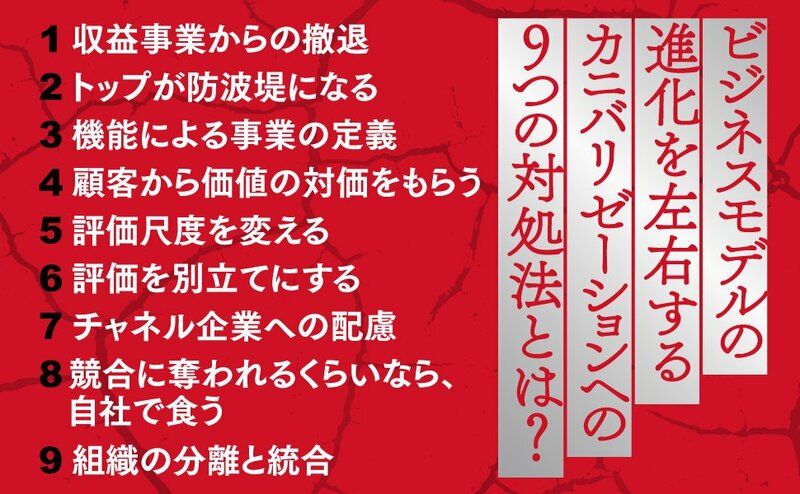

伝統的な大企業とベンチャーなどの新興企業との違いをいくつ言えるだろうか? さまざまにあげられる中で、もっとも大きな違いの一つに「活用できる資源が多いかほとんどないか」が、きっと登場するだろう。資源はないよりあるほうがいい? 一般論としてはそう言えるだろうが、実はこの点は、新しいビジネスモデルを構想し、実行しようとするときに大きな制約となる場合がある。カニバリゼーションを引き起こす可能性があるからである。カニバリゼーション(以下、カニバリと略す)――日本語では「事業の共食い」と呼ばれる現象が、特に伝統的な企業を悩ませている。ビジネスモデル論の第一人者で早稲田大学ビジネススクール教授の山田英夫氏が書いた『カニバリゼーション 企業の運命を決める「事業の共食い」への9つの対処法』では、カニバリが起こる構造を解き明かしている。今回は、既存の経営資源が使えなくなるカニバリに直面した凸版印刷が、どのようにそれを乗り越えて成功したかを見ていこう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「うちは印刷の会社だよ」と言われた電子チラシ事業

凸版印刷(2023年10月からはTOPPANホールディングス)は、文字通り印刷を祖業とする会社である。

最近ではテレビCMを通じて、様々な分野に拡大していることを訴求しているが、その中で既存事業とカニバリの可能性がある電子チラシ事業(シュフー)に注目してみよう。

凸版印刷は2000年代前半、社内ベンチャー制度に、電子チラシ事業が提案されたが、「うちは印刷の会社だよ」という役員の声の前に、採択されなかった。

執念のスカンクワークで実現

しかし担当者はスカンクワーク(本業以外の自主的な活動)により、電子チラシ事業のフィージビリティスタディ(実現可能性の検証)を続けた。

紙のチラシは、配布までのリードタイムが短い割にチェックに手間がかかり、労働集約的な事業であった。一方電子チラシは、広告主が申し込んで10日ほどで配信され、その翌日には、広告効果も確認できる。

電子チラシのメリットを感じてくれたのが、イトーヨーカ堂であった。同社からの厳しい要求に応え、2004年には、イトーヨーカ堂の180店舗で電子チラシが採用された。

この成果を聞き、凸版の役員の評価も一変し、電子チラシ(シュフー)が事業化されることになった。(シュフーとは、「主婦」と「Yahoo!」を結合した造語である。)

シュフーの課金方式は、当初は制作費としての固定課金であった。しかし事業を拡大する中で、消費者がチラシを見ると課金する「チラシPV」という従量制に変えた。

シュフーは、チラシの原稿を凸版に渡せば、クライアントのホームページに電子チラシとしてアップされ、同時に凸版のシュフーサイトにも掲載される仕組みである。

当初は、量販店など企業のホームページで電子チラシを見ていた消費者が多かったが、電子チラシ参加企業が増えてくるに連れて、シュフーのサイトを見て、複数店を比較するような賢い消費者が増えてきた。

資源が豊富ゆえの社内カニバリ

シュフーを始めるにあたっては、凸版印刷の工場部門からカニバリの声が上がった。電子チラシによって印刷数が減り、設備稼働率が落ちるからであった。

凸版印刷は業界トップクラスの印刷設備を持っており、その懸念は大きかった。ちなみに印刷業界は、日本の産業の中でも稼働率がよくない業界であり、稼働率が落ちると固定費負担が重くなる問題を抱えていた。

しかし全社的には、当時の社長がシュフーの推進を宣言したため、カニバリの声は上がりにくくなった。

カニバリの声の増大を免れた社外の環境変化

一方社外では、新聞社でカニバリが起きた。新聞社は、販売店で折り込み広告を挟むことで収益を上げていたが、その一部が電子チラシに移行することによって、収入減に見舞われた。

しかし折り込み広告の減少よりも、新聞発行部数の減少の方が、はるかにインパクトが大きく、新聞社も時代の流れはデジタルと認識していたため、カニバリの声は大きくはならなかった。

電子チラシ事業は、2019年に地図検索サービスの「マピオン」と合体し、「ワン・コンパス」として分社された。

分社化して最も早く効果が出たのが、採用であった。採用スピードが上っただけでなく、印刷業界の基準ではなく、IT業界の基準で社員を採用できるようになったからである。

今日凸版印刷では、紙のチラシ事業と電子チラシ事業が併存している。