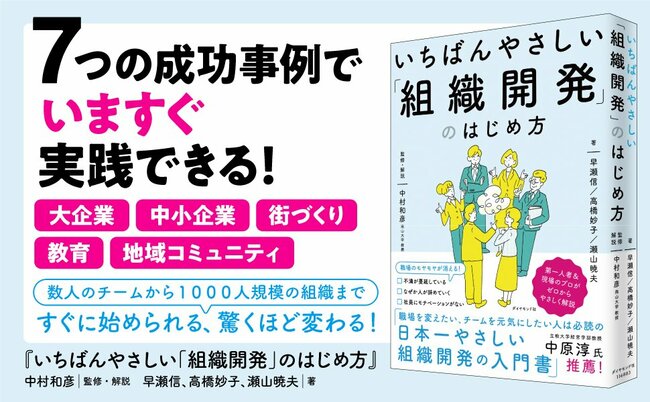

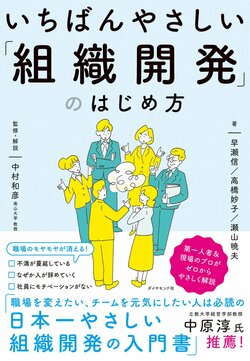

「会社に対する不満が蔓延している」、「なぜか人が辞めていく」、「社員にモチベーションがない」など、具体的な問題があるわけではないけれどなぜだかモヤモヤする職場になっていないだろうか。そんな悩みにおすすめなのが、近年話題の「組織開発」というアプローチだ。組織開発では、「対話」を通してメンバー間の「関係の質」を向上させていく。そんな組織開発のはじめ方を成功事例とともに紹介したのが、『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』(中村和彦監修・解説、早瀬信、高橋妙子、瀬山暁夫著)だ。本記事では、発売前から話題沸騰となっている『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』の出版を記念して、内容の一部を抜粋し再編集してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

心理的安全性を高め、本音を語り合うための「グラウンドルール」をつくる

早瀬 信(以下、早瀬):組織開発の「進め方」では、「話し合いの仕方」が大切なポイントになります。

グループで話し始めると、第一声を挙げる人が場を仕切ってしまうことがほとんどです。

最初に声の大きい人が話し始めると、みんなが忖度して話す内容が偏り、本音が出なくなることがグループ対話の世界ではよく起こります。

それを避けるためには、「まず書きましょう」と言って、紙に意見を書いてもらうことも一つの手です。すると、小さな声も拾えます。

高橋妙子:忌憚なく話をするために、グラウンドルールをつくることもカギになるのではないでしょうか。グラウンドルールとは、会議やミーティングを意義のある場とするためにあらかじめ定めておくルールのことです。「人の発言を否定しない」「丁寧に人の話を聴く」など、会議をスムーズに進行させ、その場を活性化することを目的とします。気持ちが関わる課題に関してのガイドラインや行動指針をつくり、心理的安全性を確保するということです。

瀬山暁夫:みんなが思っていることを述べられる「場」をつくる、ということが大切ですよね。

そのうえで、お酒を飲んで本音を語り合う場をつくる、誕生会を開いてお祝いしながら将来のことを話し合う、ワークショップで意見を出し合うなど、人それぞれのやり方で対話を進めると良いと思います。

早瀬:法政大学大学院政策創造研究科の石山恒貴教授が主宰する「越境オープンラボ」の事例も参考になります。明確な目的もなく大人が集まってだらだら話し合う心理的安全性が確保されている。話し合いのなかで創発が生まれる可能性もあるし、生まれなくても気にしない。

職場のなかでだらだら話すのは難しいと思いますが、目的のある話し合いしかしてこなかったからこそ、モヤモヤが生まれているのかもしれないですよね。

(本原稿は、『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』の内容を抜粋・編集したものです)