次に、再びユーザーからのフィードバックを受けるため、東京・五反田のアカチャンホンポTOC店で開催した体験型ショールーミングイベント「BabyTechTOUCH」にも魔法の虫めがねを出展。ある程度、プロダクトがかたちになっていたこともあり、ユーザーからのフィードバックはデバイスのユーザビリティやAIの精度に集中した。

その結果、「視点とカメラの焦点が合いづらい」「カメラ画像でのAI認識精度が低い」など、プロダクトの改善点が明らかとなった。

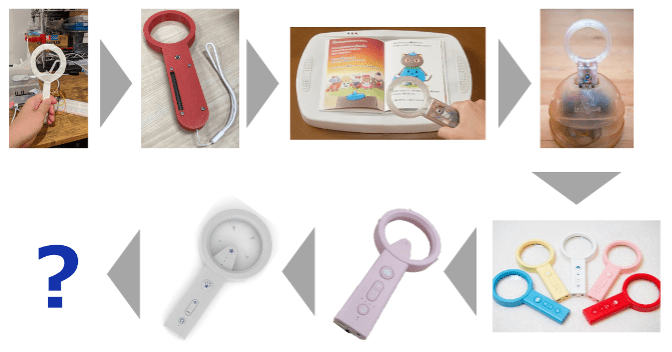

そこで、デバイスの改善(カメラ位置の変更など)やAI学習による精度向上を実施。3カ月で、2号機となる試作機が完成した。早々にユーザーからのフィードバックを受けるため、メインターゲットのひとつである保育園で、3度目の実証実験を行った。そこで得られたフィードバックを元に、いまもプロダクトのさらなる改善を続けている。

開発と同時並行で、応援購入サイト「Makuake」で、魔法の虫めがねのプロジェクトを立ち上げた。これは正式販売に向けたテストマーケティングが主な目的で、ユーザーである親が、お金を出してでも欲しいと思ってくれるか、お金を出した分の価値を感じていただけたか、を確認するためである。私たちは、こうした「フィードバック」と「改善」を繰り返すことで、人々に本当に使われるプロダクトが生まれると信じている。

目指しているのは、子どもの笑顔と成長、永遠の半製品

魔法の虫めがねを通して私たちが目指しているのは、「子どもが主体的に学び続け、成長を実感できる社会をつくる」ことだ。そのために、子どもには「学ぶ楽しさ」、子どもを取り巻く大人には「子どもの成長を育む環境」を提供することをミッションとしている。

ユーザーである親子に直接会い、子どもが笑顔で楽しく、魔法の虫めがねを使っている姿を目にすると「自分たちが目指した道のりが間違いではなかった」と自信を持って言うことができる。そして、ユーザーからのフィードバックが改善への活力を与えてくれる。

また、魔法の虫めがねは、「親子と一緒に成長していくこと」をコンセプトのひとつとしている。これも、実証実験から得られたフィードバックだ。子どもが図鑑の“花”に魔法の虫めがねをかざしたとき、AIが学習しておらず、魔法の虫めがねは答えることができなかった。

しかし、子どもたちはそこで飽きるのではなく、「これって、花っていうんだよ」と魔法の虫めがねに教えてあげようと何度も語りかけていた。その瞬間から、「完璧なものを子どもに提供する」という思考から、「子どもと一緒に作り上げていく」という思考へと変わっていった。そのため、「魔法の虫めがね」は、永遠の半製品として、その時々、その時代の子どもたちに寄り添って、お互いに成長していくプロダクトにしていきたいと考えている。