私たちはふだん、人体や病気のメカニズムについて、あまり深く知らずに生活しています。医学についての知識は、学校の理科の授業を除けば、学ぶ機会がほとんどありません。しかし、自分や家族が病気にかかったり、怪我をしたりしたときには、医学や医療情報のリテラシーが問われます。また、様々な疾患の予防にも、医学に関する正確な知識に基づく行動が不可欠です。

そこで今回は、21万部を突破したベストセラーシリーズの最新刊『すばらしい医学』の著者で、医師・医学博士の山本健人先生にご登壇いただいた、本書刊行記念セミナー(ダイヤモンド社「The Salon」主催)の模様をダイジェスト記事でお届けします。(構成/根本隼)

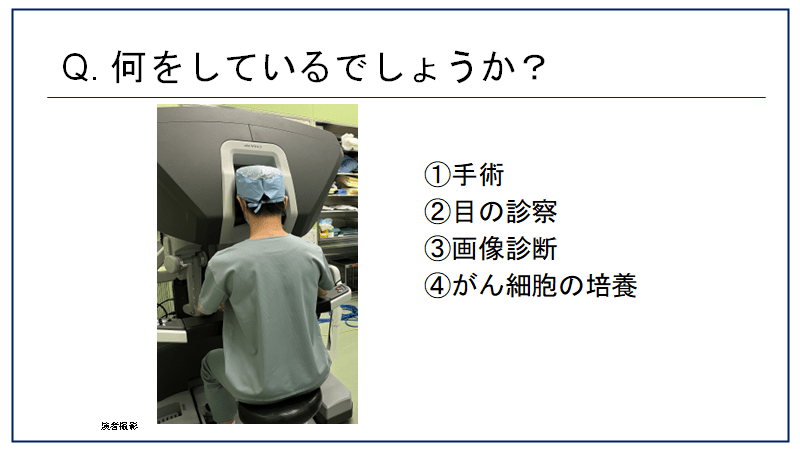

Q. 以下の図は、何をしている様子でしょうか?

A. ①手術

上の写真は、私が「ダビンチサージカルシステム」という手術支援ロボットを動かしている姿です。私は大腸がんを専門とする外科医で、日頃この機器を使って手術を行なっています。

操縦席のようなところに座り、両目でレンズをのぞき込みながら、患者さんのすぐそばにあるロボットアームを遠隔で操作します。3D映像や手ぶれ補正など、さまざまな機能が術者をサポートしてくれるので、非常に手術がしやすいです。

このロボットは、1980年代にアメリカ陸軍の主導で開発が始まり、Intuitive Surgical社という会社が完成させました。本来の目的は、戦場でけがを負った人を、遠く離れた安全な場所から手術できるようにするためでした。

現在、手術支援ロボットにおける同社の世界シェアは7割を占め、日本国内でも500台以上導入されています。特に近年、手術件数はますます増えていて、臓器によっては2017年と比較して10〜20倍に増えたものもあります。

これまでの歴史上、さまざまな医療関連のテクノロジーが開発されながら、多くは普及しないまま姿を消してきました。手術支援ロボットも、そのうちの1つになる可能性もありましたが、結果として世界中で使われています。今後は、ほとんどの手術がロボットに置き換わるかもしれないとすら言われています。

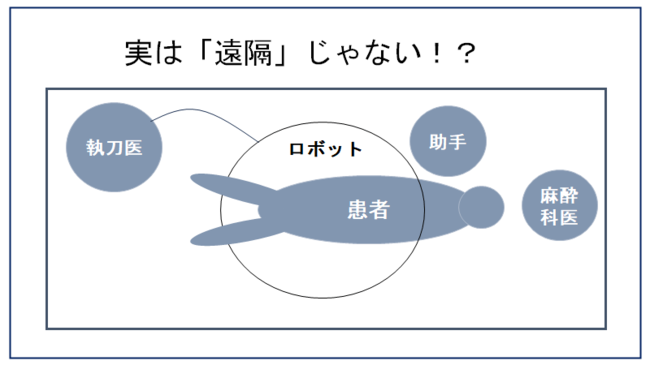

しかし、現時点では、もともとの開発目的である「遠く離れた場所からの治療」はあまり行なわれていません。

実際には、上の図のように、執刀医のわずか1.5〜2メートル前に患者がいます。患者の上にロボットがあって、横に助手、頭側には麻酔科医がいます。

この通り、「遠隔」というほど離れてはいません。つまり、「遠隔だから」普及したというわけではないということです。

「手術用ロボット」の驚きの機能

では、なぜ普及したのでしょうか? その理由は、ロボットのアームにあります。このロボットの4本のアームには人間よりもたくさんの関節があり、その先端の鉗子がピンセットやはさみ、電気メスなどになっています。

関節が多いことで、患者さんのお腹に開けた1センチ程の小さな穴から入った鉗子の先端が、体内で自由自在な角度で曲がり、人間の手では届きにくいような場所にもアプローチすることができます。これは「多関節機能」と呼ばれています。

特に、この機能は前立腺や直腸、食道などといった「骨で囲まれた狭い空間」を手術するときに、ものすごく便利です。お腹の中でアームの角度を調節して、切るべき箇所を思い通りに切れるのが最大の魅力です。

また、人間の手の場合、手ぶれを完全に防ぐことはできませんが、このロボットには、執刀医の手が少し震えてもアームの先端は全く動かなかったり、あるいは手元が3センチ動いたら、アームは1センチ動いたりする「モーションスケール機能」があります。

このように、人間の手よりも細かく、かつ正確に作業できるのが、手術支援ロボットのすごさです。

つまり、手術支援ロボットのおかげで患者の負担が減るだけでなく、ユーザーである医師にとっても、「手術が格段にやりやすくなる」というメリットがあるのです。

このように、新しいテクノロジーが爆発的に普及するには、患者と医師の両者にとってメリットが大きいことが必須条件だと私は思っています。

つまり、患者にとってどれほど利点があっても、医師が苦労を強いられたり、人並み外れた「ゴッドハンド」の持ち主でないと使いこなせなかったりする手術機器だったら普及しにくいということです。

テクノロジーの発展によって、手術のあり方自体が大きく変わろうとしている、その瞬間を最前線で目撃できるのが、外科医という仕事の最大の魅力だと私は思います。

(本稿は、ダイヤモンド社「The Salon」主催『すばらしい医学』刊行記念セミナーで寄せられた質問への、著者・山本健人氏の回答です)