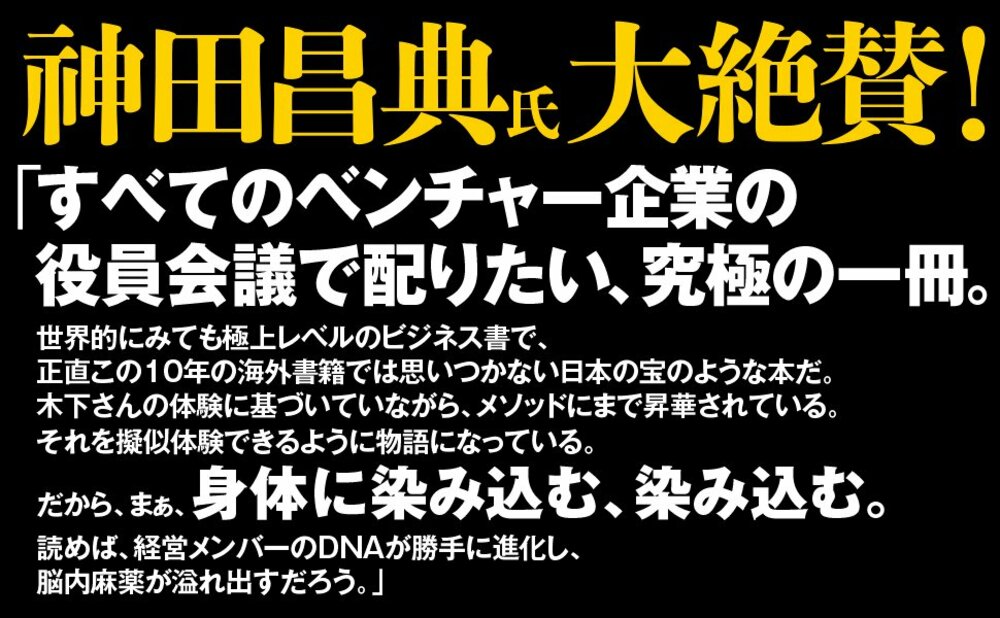

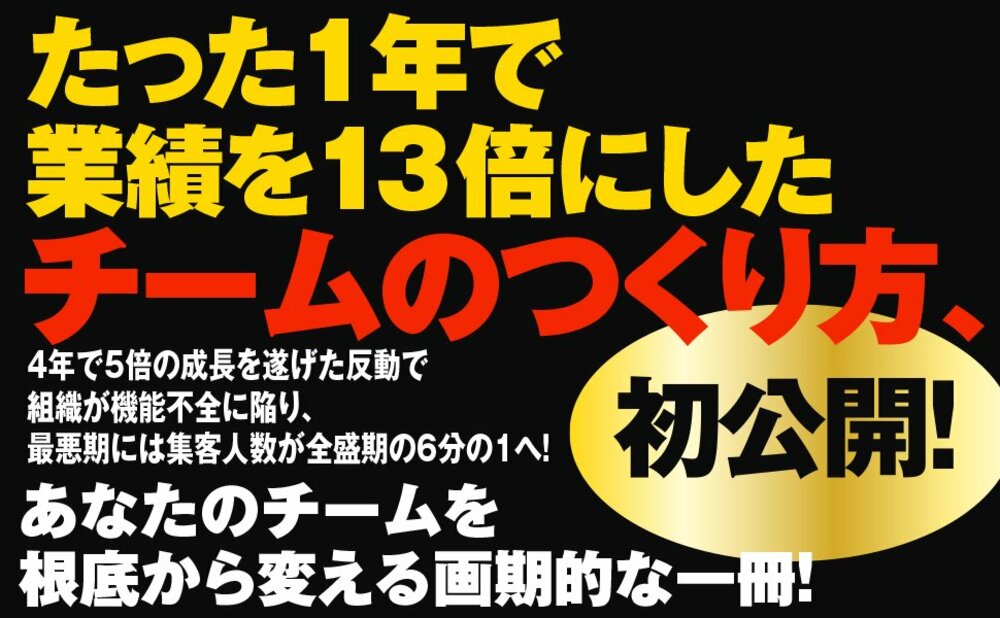

人が次々辞めていく、上司と部下の会話がない、メンバーのモチベーションが上がらない――コロナ明け、チーム内コミュニケーションに悩んでいる人も多いかもしれない。そんな悩める人たちに話題となっているのが、北の達人コーポレーション(東証プライム上場)・木下勝寿社長の最新刊『チームX(エックス)――ストーリーで学ぶ1年で業績を13倍にしたチームのつくり方』だ。神田昌典氏は「世界的にみても極上レベルのビジネス書」と絶賛した。

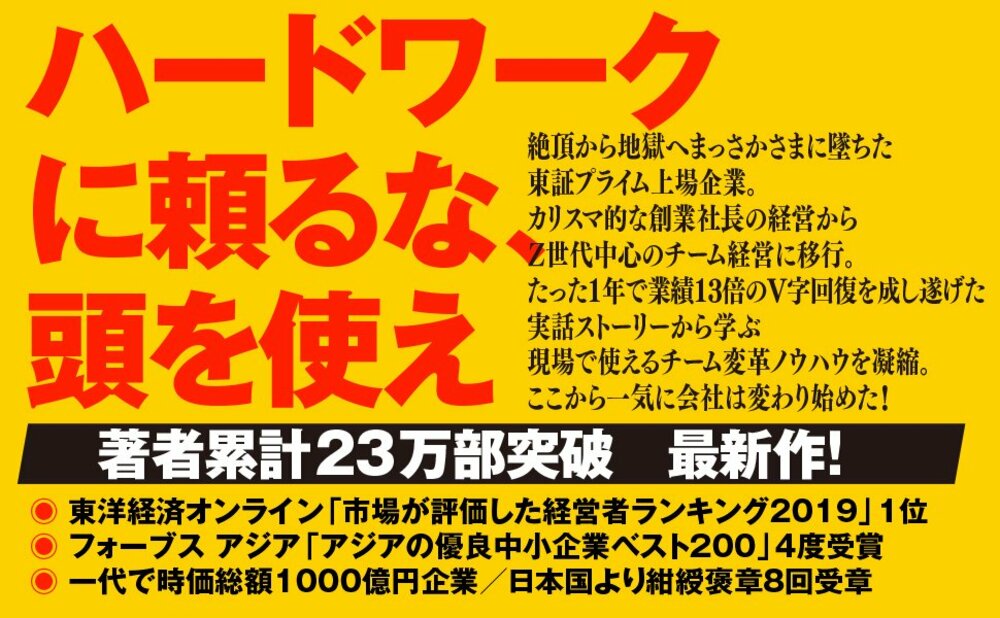

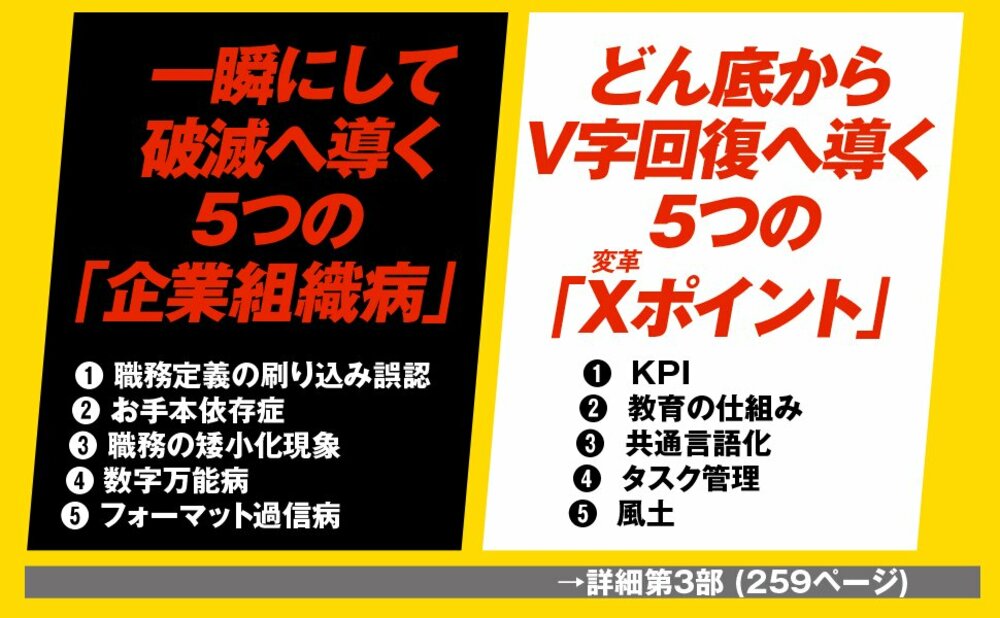

これまでのシリーズ『売上最小化、利益最大化の法則』は「20年に一冊の本」と会計士から評され、『時間最短化、成果最大化の法則』はニトリ・似鳥会長と食べチョク・秋元代表から「2022年に読んだおすすめ3選」に選抜。フォーブス アジア「アジアの優良中小企業ベスト200」4度受賞、東洋経済オンライン「市場が評価した経営者ランキング2019」1位となった木下社長だが、その裏には「絶頂から奈落の底へ」そして「1年でチーム業績を13倍にした」という知られざるV字回復のドラマがあった。しかもその立役者はZ世代のリーダーたちだという。

そこで今回、本書からより深い学びを得ようと、インタビュー企画を実施。本書を読み解くのは、社員約20名時代の楽天に参画し、楽天市場出店者が互いに学び合える場「楽天大学」を設立したのをはじめ、ビジネスからプロスポーツまで幅広い分野でチームづくりの支援をしてきた仲山進也氏だ。『今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則』をはじめ、多数のビジネス書著者でもある仲山氏は、『チームX』をどう読み解いたのか。連載7回目は、「いつも自己流で失敗してしまう若手社員の育て方」について話を聞いた。(構成・川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

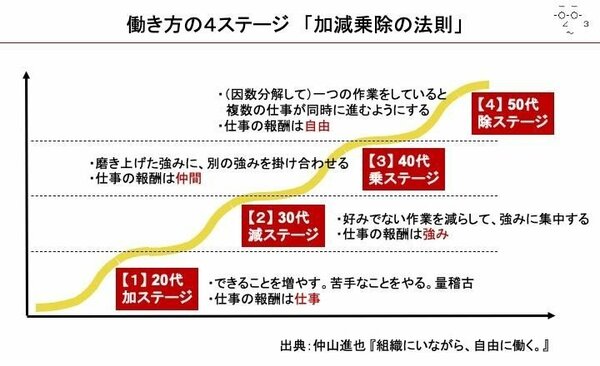

働き方の4ステージ「加減乗除の法則」

――自分で思いついたアイデアをいろいろ試すものの失敗の連続。

そんな「やる気はあるのに空回りしがちな社員」はどこの会社にもいそうです。

そんな社員に活躍してもらうために、上司がやるべきことは何でしょうか。

「もっといい方法がある」と教えてあげたいと思いつつも、チャレンジ精神をなくしたり、厳しく接して心が折れてしまったりしても困りますよね……。

仲山進也(以下、仲山):たとえば、ポケモンがレベルアップすると、形態を変えて進化していくのと同じように、ぼくはサラリーマンや自営業者も、働き方を変えながら進化するものだと考えています。

これまでのぼく自身の働き方も含め、何万人という経営者やビジネスパーソンを見てきた中で気づいたのは、働き方には4つのステージがある、ということ。

ぼくは、これを「加減乗除の法則」と呼んでいます。

まず、働き始めたばかりの頃は、「足し算(加)」のステージ。

苦手なことをできるようになるまでやり、「できることを増やす」のが大事な段階です。

そして、徐々にできることが増えてくると、「じゃあ、これもやってみて」「この仕事をお願い」と、頼まれる仕事も増えていきます。

ここで大事なのは、「加」ステージの「できることを増やす」とは、「何でもできるレベル99を目指す」わけではない、ということ。

あくまでも、自分の強みと弱みをハッキリさせるために、いろいろなことにチャレンジしていくステージです。

なお、スライドに「20代~50代」という年齢が書いてありますが、あくまでも目安です。

――何事も経験してみないことには、どれが強みで、どんな仕事が好きなのか、わからないですよね。

仲山:仕事の「強み」は、キャパオーバーになってから見つかるケースが多いんです。

「加」ステージで経験を積み、できることが増えてくると、まわりから「ありがとう」と言われる回数も増え、徐々に仕事が楽しくなってきますが、頼まれることが増えて仕事を抱えすぎ、キャパオーバーになるタイミングがきます。

このままじゃ仕事が多すぎて終わらない。キャパの範囲内で仕事をこなすには、どうすればいいんだろう? と作業のやり方を工夫することで生産性が上がったとしたら、そのとき初めて、「本当の強み」が浮かび上がってきたといえるわけです。

管理職がやるべきなのは

「制約条件」を明確にすること

――なるほど。「本当の強み」が浮かび上がってから、「好みの作業」「好みでない作業」の取捨選択に入るわけですね。

仲山:第2段階の「減」ステージでは「引き算」をします。

「加」ステージで培った強みを徹底的に磨くために、強みと関係ない作業を捨てていく段階です。

他の人に仕事を引き取ってもらったり、その仕事自体をしなくてすむよう工夫したり。強みを磨くための仕事に集中する環境を整えていく。まわりから見ても、「あの人の強みはコレ」と認識されるところまで突き抜けることをぼくは「強みの旗が立つ」と呼んでいます。そうなると、「あの人の苦手分野は引き受けよう」と周囲からサポートされるようになったりして、ますます強みのある仕事に集中しやすくなります。

強みの旗が立つと、「その強み、やろうとしているプロジェクトで必要なので一緒にやりませんか?」と声がかかるようになります。新たな仲間と、互いの強みを掛け合わせて新たな価値を生み出す第3段階の「乗」ステージです。

そして、コラボが増えすぎて「どれも中途半端になってもやもやする」という状況を経て、仕事を因数分解して共通の要素(因数)でくくり、一つの仕事をすれば複数の仕事が同時に進むようになるのが第4段階の「除」ステージです。

このように、働き方には4ステージがあり、形態を変えながら進化していくとわかっていれば、「その時点での得意なことにこだわらず、苦手なことでもとにかくできるようになるまでやる」という働き方がずっと続くわけではない、とわかるので、ムダにモヤモヤしなくて済むようになります。

最初の質問に戻ると、「やる気はあるのに空回りしがちな社員」というのは「上司に言われたことだけをずっとやり続ける働き方はしたくない」と思うあまり、段階を経ずにいきなり個性を発揮したくなるのかもしれません。

――なるほど。いきなり自己流でやろうとするのは、第1ステージの大切さがわかっていないからなのですね。上司の立場の人は、どういうことを意識したらよいのでしょうか?

仲山:「このやり方でやって」と具体的に指示しすぎるのではなく、「お題」を与えるスタンスが大事です。「こういうゴールを達成してください。ただしこの条件を満たしてください」のように、守ってほしいポイントは「制約条件」としてお題を設計するのが有効だと思います。

――「テキトーにやっておいて」と、上司があいまいな指示をしている場合もありますね……。

仲山:『チームX』でもKPI(お題)をチューニングする項目がありましたが、リーダーがどんなお題を出すかによって、チームの動きは大きく変わります。

「指示された通りにやるだけ」の集団は、チームにはなりません。お題に対してメンバーがアイデアを出し合いながら試行錯誤するうちに、うまくいく方法が見つかっていくことでチーム化が進みます。ただ、「どういうお題がよいお題なのか」にも正解はありません。ちょうどよい難易度のお題と、メンバーが安心して意見を言い合える関係性の両方が大事。

その点、『チームX』は「よいお題のつくり方」「試行錯誤できる関係性のつくり方」を学ぶのに、リアリティのあるエピソードが極めて有用だと思います。