価値観が多様化し、先行き不透明な「正解のない時代」には、試行錯誤しながら新しい事にチャレンジしていく姿勢や行動が求められる。そのために必要になってくるのが、新しいものを生みだすためのアイデアだ。しかし、アイデアに対して苦手意識を持つビジネスパーソンは多い。ブランドコンサルティングファーム株式会社Que取締役で、コピーライター/クリエイティブディレクターとして受賞歴多数の仁藤安久氏の最新刊『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』は、個人&チームの両面からアイデア力を高める方法を紹介している点が、類書にはない魅力となっている。本連載では、同書から一部を抜粋して、ビジネスの現場で役立つアイデアの技術について、基本のキからわかりやすく解説していく。ぜひ、最後までお付き合いください。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

疑うことはアイデアの原点

唐突な質問ですが、アイデアを次々と生みだす人って、どんな性格の人でしょうか?

私は、「明るくてポジティブな人」というイメージを持っていました。ネガティブ・チェックばかりする人は、アイデアとは無縁の人、なんて思ってしまいます。

でも、そうとも言い切れない、というのがこの発想法です。

ネガティブ・チェック発想法というくくりで、「欠点起点法」というアイデアメソッドをご紹介します。

実は、このメソッド、アイデアの教科書というものがあるとしたら、いちばん初めに出てくるものなのです。

皆さんは、日常生活の中でいろいろなものを疑っていますか。当たり前のものを当たり前のものとして、受け流してしまっていませんか。

「疑うこと」は、体力がいることですが、それこそアイデアの原点なのです。

アイデアの前に問題意識あり

たとえば、レストランで食事をするときに、水と氷が入ったグラスが出されます。

そのとき、目の前にあるものがなんの変哲もないグラスだとして、それに対して、何か考えたりしたことはありますか?

「これがグラスとしてベストな形だろうか」

「他にもっといいグラスはつくれないのか」

などと、考えてみることが、アイデアのはじまりだと思います。

「アイデアの前に問題意識あり」と言えるでしょう。

たとえば、水滴がついてしまって、テーブルの上に丸い輪の水跡がたくさんついていることって、ストレスかもしれない。

この発見があれば、後はどう解決するのか、アイデアを出すだけです。

たとえば、魔法瓶のようにグラスを二重にして、水滴がグラスの外につかないようにするのもひとつのアイデアですし、現にそのようなヒット商品もあります。

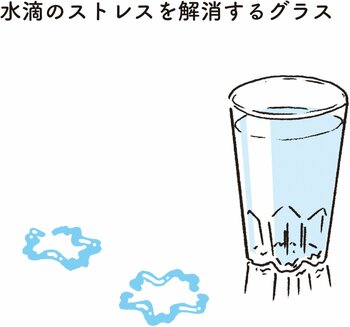

他にも、違ったアプローチをしたグラスがあります。以下の「サクラサクグラス」というものです。

上のイラストにある通り、グラスの底の部分を桜の花びらの形にして、水滴がつくことを、ストレスからエンターテインメントに変えているのです。すごく素敵なアイデアだと思いますが、どうですか?

このアイデアも、身近なところを疑い、欠点を見つけるところがスタートだったと思います。

毎日の生活の中にアイデアのヒントはある

アイデアを考える前に、まず問題を見つける。毎日の中に、アイデアのヒントが隠れているとも言えます。

「疑ってる自分より信じきってる自分のほうが、なまけてるみたいだ」

これは、とある企業の広告コピーの一節ですが、怠けず疑ってみることを大切にしたいものです。

私は、ストレスに対して寛容なタイプなので、このアプローチが苦手です。そのため、「ストレスリスト」というメモをつくるようにしています。寛容なタイプであっても、少しの違和感だったり、ネガティブな気持ちは生じます。それを「まぁいいか」と昇華させる前にメモをしておくのです。

たとえば、

・入浴時にシャワーを出してお湯が出てくるまで待っている時間

・布団に入っても足先が冷えていてなかなか寝つけないこと

・気分転換にサウナに行ったのに、大声でしゃべっている客がいてイライラしてしまったこと

など。

並べてみると、なんだか愚痴っぽいのですが、このリストから、アイデアが生まれてくることがあります。自分が感じたネガティブな感情も、アイデアの種になります。日々の生活の中のストレスや違和感を大切にしてみてください。

(※本稿は『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社Que 取締役

クリエイティブディレクター/コピーライター

1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。

2004年電通入社。コピーライターおよびコミュニケーション・デザイナーとして、日本サッカー協会、日本オリンピック委員会、三越伊勢丹、森ビルなどを担当。

2012~13年電通サマーインターン講師、2014~16年電通サマーインターン座長。新卒採用戦略にも携わりクリエイティブ教育やアイデア教育など教育メソッド開発を行う。

2017年に電通を退社し、ブランドコンサルティングファームである株式会社Que設立に参画。広告やブランドコンサルティングに加えて、スタートアップ企業のサポート、施設・新商品開発、まちづくり、人事・教育への広告クリエイティブの応用を実践している。

2018年から東京理科大学オープンカレッジ「アイデアを生み出すための技術」講師を担当。主な仕事として、マザーハウス、日本コカ・コーラの檸檬堂、ノーリツ、鶴屋百貨店、QUESTROなど。

受賞歴はカンヌライオンズ 金賞、ロンドン国際広告賞 金賞、アドフェスト 金賞、キッズデザイン賞、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。2024年3月に初の著書『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』を刊行する。