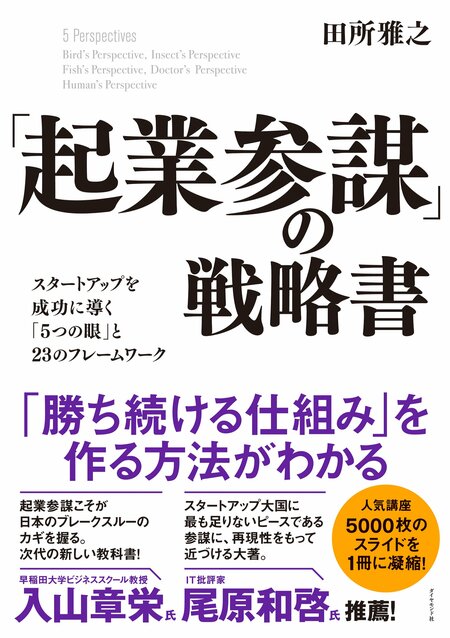

2022年11月、内閣主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表された。2027年をめどにスタートアップに対する投資額を10兆円に増やし、将来的にはスタートアップの数を現在の10倍にしようという野心的な計画だ。新たな産業をスタートアップが作っていくことへの期待が感じられる。このようにスタートアップへの注目が高まる中、ベストセラー『起業の科学』『起業大全』の著者・田所雅之氏の最新刊『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』が発売に。優れたスタートアップには、優れた起業家に加えて、それを脇で支える参謀人材(起業参謀)の存在が光っている。本連載では、スタートアップ成長のキーマンと言える起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」について解説していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

フレームワークを活用する目的

本連載では、起業参謀のおすすめのフレームワークを多数、紹介していく。

フレームワークを活用する目的は、「思考の癖を取り払う(バイアスをなくす)」「思考の漏れをできるだけなくす」「コミュニケーションを効率的に進める」ためだ。

フレームワークを駆使すれば、仮説構築や仮説検証の効率性が高まり、短期間で成果を上げることができる。

さらには、フレームワークを活用することにより、「自分たちの行動や判断を無意識のうちにしている暗黙の前提」を可視化/抽出することができるようになり、建設的批判や仮説の磨き込みが可能となる。

人間は、どうしても経験に基づく思考の癖に囚われて、恣意的に(自分の都合の良いように)事実を解釈し、抜け漏れやダブりが生じてしまうことがある。

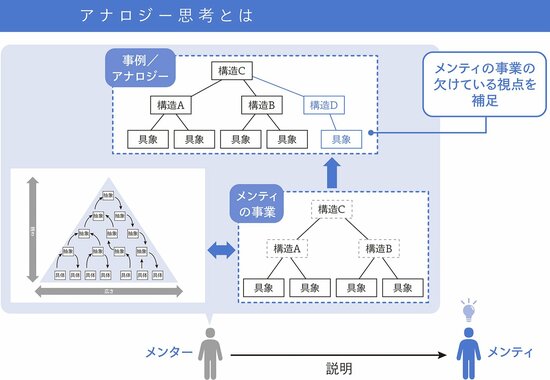

繰り返しお伝えしているが、新たな事業を行う領域において全ての情報が漏れなく集まっているようなことはない。こうした曖昧模糊とした新規事業領域においては、フレームワーク活用力があることで、要素を整理して考えることができ、アウトプットの質が高められる(下図)。

フレームワーク活用のデメリット

とはいえ、フレームワークには、デメリットもある。還元的に枝葉を落として、本質を見抜くことができる点が良い点だ。

しかし一方で、仔細な部分を削ぎ落とすので、細部に宿った重要な要素を捉え損ねる場合もある。そうしたメリット・デメリットを理解した上で活用していく必要がある。

(※本稿は『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。