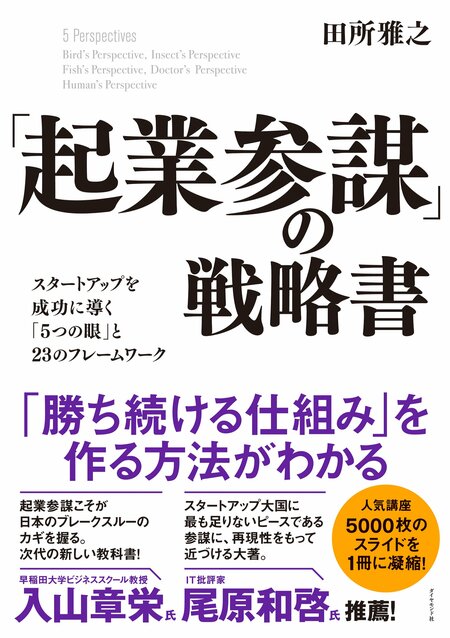

2022年11月、内閣主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表された。2027年をめどにスタートアップに対する投資額を10兆円に増やし、将来的にはスタートアップの数を現在の10倍にしようという野心的な計画だ。新たな産業をスタートアップが作っていくことへの期待が感じられる。このようにスタートアップへの注目が高まる中、ベストセラー『起業の科学』『起業大全』の著者・田所雅之氏の最新刊『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』が発売に。優れたスタートアップには、優れた起業家に加えて、それを脇で支える参謀人材(起業参謀)の存在が光っている。本連載では、スタートアップ成長のキーマンと言える起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」について解説していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

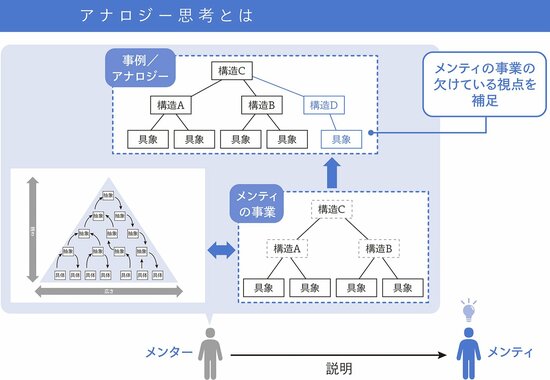

アナロジー思考を活用することで

大胆な仮説を構築できる

アナロジーとは類推という日本語に訳される。アナロジー思考とは、物事や現状を構造化・抽象化し、その上で他の領域から事例を借りてきて組み合わせることができる思考法である。

こうしたアナロジー思考を活用することによって、大胆な仮説を構築することができるので起業参謀にとって非常に重要な能力だ。

アナロジーには、「偶然性を戦略に取り入れることができるか」といったひらめきの要素が多分にある。「ひらめき」という表現を使うと、持って生まれた潜在的な能力だと捉えられるかもしれないが、そんなことはない。

スタートアップや新規事業領域であれば、それに伴う知識を自分なりに「整理」して、データベースを構築できていることで、そのひらめきを引き出すことができるようになる。

トヨタ生産方式の源は

アメリカのスーパーマーケット

たとえば、トヨタ生産方式の「かんばん方式」は、大野耐一が、アメリカのスーパーマーケットに行った時に牛乳を手前から取って、奥からどんどん補充されていく方式(プル型)から、「製造業もこのようにできないか」という発想からたどり着いたのが原点だ。スーパーマーケットから類推して、製造業に発想を飛ばしたのだ。

それまでの製造業は、前工程から後工程に流れていき、後工程では、必要以上に前工程から加工済みのパーツが流れてくるという課題が生まれていた。

それを、プル型の仕組みを実際に生産の現場で活用する、すなわち顧客と接点がある後工程から引っ張ることに転換させることで、後工程の情報から、常に在庫の量を最適に保てるデマンド型になり、ムダを著しく減らすことに成功したのだ。

また、ボーダレス・ジャパンという社会起業向けの起業家集団の田口一成氏は、NSCという吉本興業が運営する芸人養成所を参考に、社会起業家養成所を創設した。起業家集団は、兄弟子と弟弟子がいるような、芸人の関係性に似ているとひらめいたのだという。

ボーダレス・ジャパンは、いろいろな起案があった際には、兄弟子たる先輩起業家が評価する仕組みを作った。さらに先輩が後輩を指導していくことも重視した。そうすることで、お互い切磋琢磨することができ、メンバー全体のエンゲージメントが高まり、結果として、事業の成功確率も高まったという。起業家のコミュニティを芸人養成所から類推して、その仕組みを設計したのだ。

出典:『9割の社会問題はビジネスで解決できる』田口一成著、PHP研究所より

「創造性とは物事を繋げることに他なりません。アイデアとは、古い要素を新しい形で組み合わせることであり、その組み合わせを生み出す力は、要素間の関係性をどれだけ見出せるかに大きく依存しています。」

―スティーブ・ジョブズ

出典:『I,Steve:Steve Jobs In His Own Words』George Beahm編集、Agate B2より

一見すると遠く見えるものを

つなぎ合わせるのがコツ

これはアナロジー思考が創造性のベースになることを説いている。つまり、多くのビジネスモデルを知ることはアナロジーにつながる材料を増やし、イノベーションの確度を高めることができるのだ。

前述の抽象化力のところで説明したように、ビジネスを所与の現象として捉えるのではなく、抽象化して本質を見抜いてモデル(ビジネスモデル)として整理していくことが重要である。

表面だけでなく、裏側にある構造を理解し蓄積し「一見すると遠く見えるものをつなぎ合わせること」によって、アナロジー思考が可能となる。表面的な類似性であれば誰でも気づくことができる。

一方で、スーパーマーケットと製造業の類似性や芸人養成所と起業家集団との類似性は、本質に目を向けなければ見出すことはできない。そのために、アナロジー思考につながる自分の事例をストックできるかは、非常に重要なポイントだといえる(上図)。

(※本稿は『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。