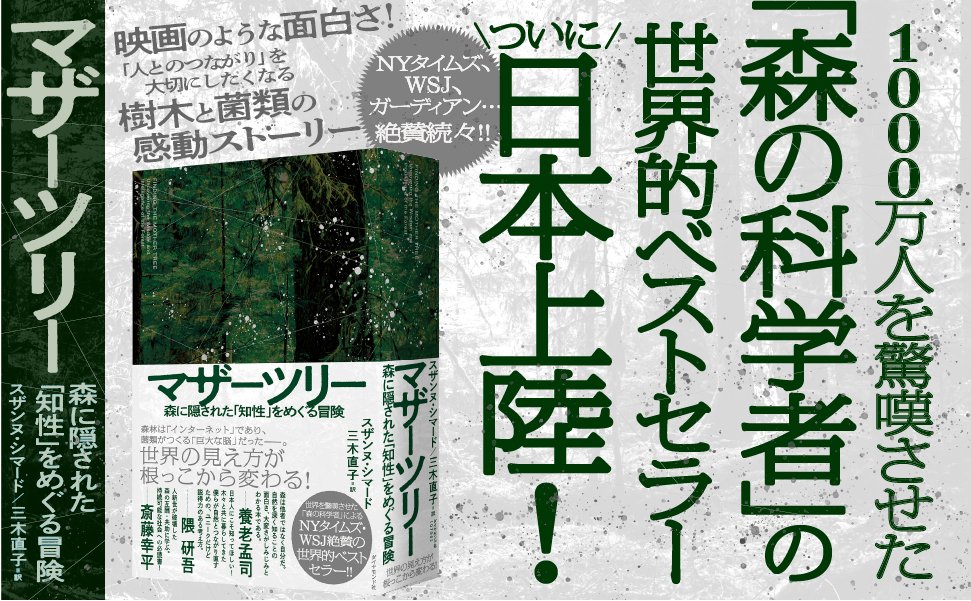

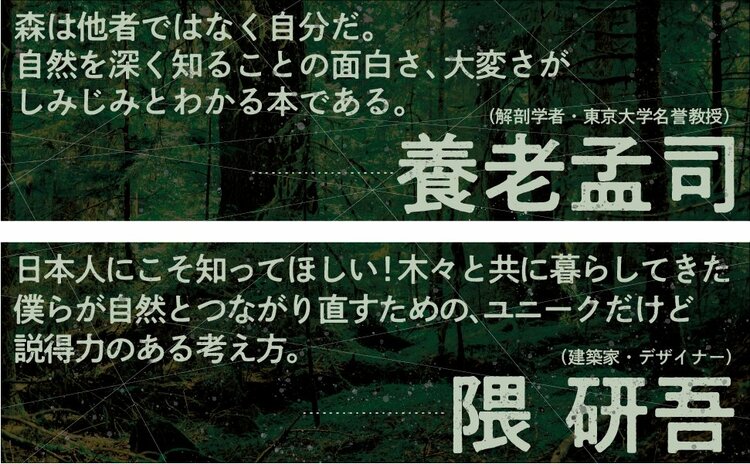

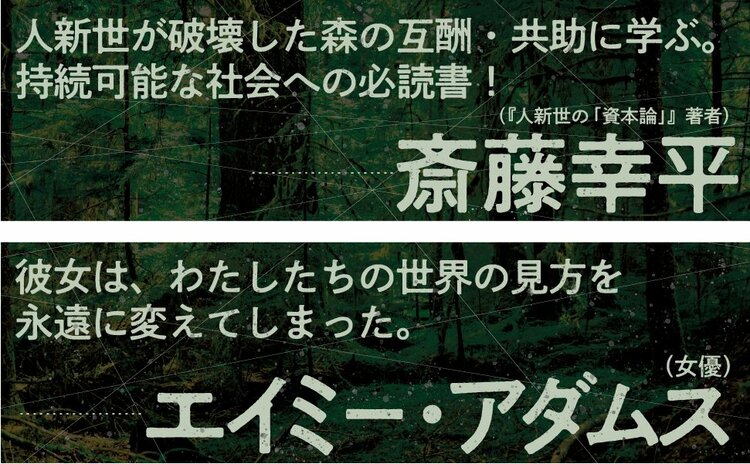

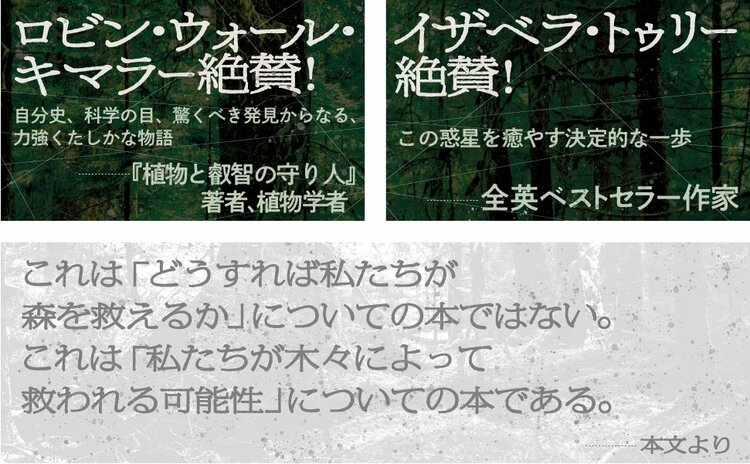

森林は「インターネット」であり、菌類がつくる「巨大な脳」だった──。樹木たちの「会話」を可能にする「地中の菌類ネットワーク」を解明した『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』がいよいよ日本でも発売された。刊行直後から世界で大きな話題を呼び、早くも映画化も決定しているという同書だが、日本国内でも養老孟司氏(解剖学者)、隈研吾氏(建築家)や斎藤幸平氏(哲学者)など、第一人者から推薦の声が多数集まっているという。本書の一部を特別に公開する。(初出:2023年1月16日)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

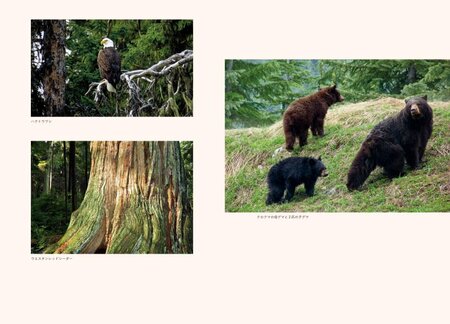

日陰の苗木が成長できるのは、

大きな木が「育児」をしているから

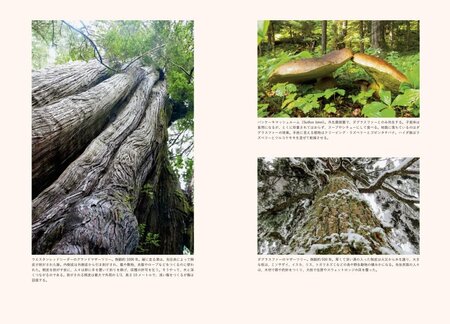

厚い樹皮を持つ年長の木の枝の下をくぐり、あちらこちらに若い木が生えている下草の多い森の間隙を抜け、ひょろっとした若木の茂みをかき分けるようにして、私は木々のあいだを歩き続けた。

私の頭のなかを、大学院生が集めたデータが加算器の数字みたいに駆け巡った。ここにある若い木々は、古い木の陰でその巨大な菌糸体につながり、自分で栄養をつくるのに十分な葉と根が育つまでのあいだ、そこから養分を受け取ることで生命のスタートを切ったのだ。(…中略)

この森の若い木々は、年長の木々のネットワークのなかで成長しているのだ。

私は切り株に腰掛けてたっぷりと水を飲み、屋根釘ほどの大きさしかない実生がかたまって生えているのに気づいた。地下に広がるネットワークは、なぜ苗木が何年も、ときには何十年も日陰で生き続けられるのかを説明してくれる。

こうした原生林が自己再生できるのは、親が子どもの自立を助けているからなのだ。そうしていずれは若い木々が森でいちばん高い木となり、養分の補充が必要な木を助けるようになるのである。(…)

『ネイチャー』が名づけた

「ウッド・ワイド・ウェブ」とは

私はEメールをチェックした。申請した研究費のうちの一つは却下されたが、乾燥した内陸のダグラスファーの森を皆伐することが菌根ネットワークの全体性にどのような影響を与えるかを調べるための研究費は承認されていた。やった!と私は思った。研究内容の言い回しや予算を何週間も考えた努力が報われたのだ。

私はこの小さな機械にすっかり感心していた──インターネットが私と世界をしっかりつなげてくれることに。

この森もまた、インターネットのようなものだった──ワールド・ワイド・ウェブ。

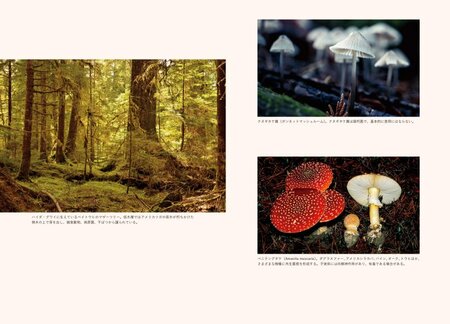

ただし、コンピューターがケーブルや電波でつながっているのとは違い、森の木々をつないでいるのは菌根菌なのだ。

森はまるで、中心点の周りをサテライトが囲むシステムのようだった。古い大きな木がいちばん大きなコミュニケーションのハブ、小さな木はそれほど忙しくないノードであり、それらが菌類によってつながってメッセージをやり取りしているのである。

1997年に私の論文が『ネイチャー』誌に掲載されたとき、同誌はそれを「ウッド・ワイド・ウェブ」と呼んだが、それは私が想像したよりもはるかに先見性のある表現だったのだ。当時私にわかっていたのは、アメリカシラカバとダグラスファーが単純な菌根のネットワークを通じて炭素をやり取りしているということだけだった。

ところがこの森は、もっと豊かな物語を私に見せてくれていた。古い木と若い木はハブとノードで、菌根菌によって複雑なパターンで相互につながり合い、それが森全体を再生させる力となっていたのである。

(本原稿は、スザンヌ・シマード著『マザーツリー』からの抜粋です)