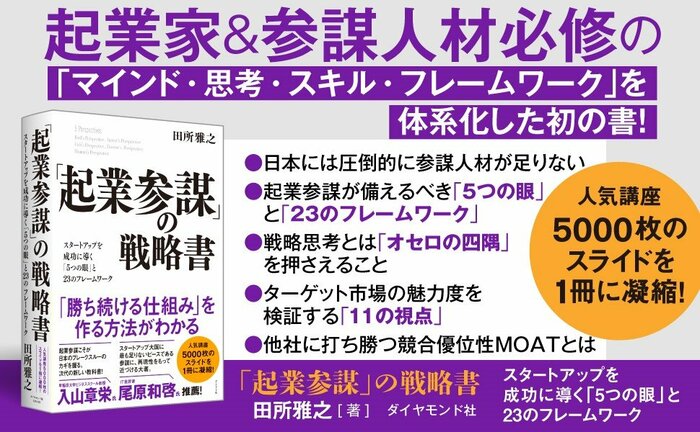

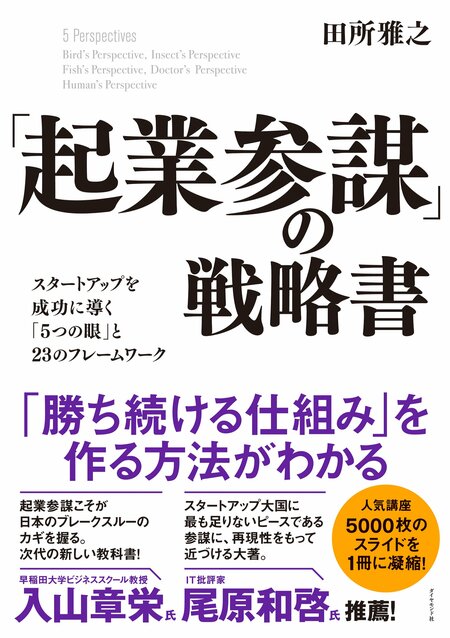

2022年11月、内閣主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表された。2027年をめどにスタートアップに対する投資額を10兆円に増やし、将来的にはスタートアップの数を現在の10倍にしようという野心的な計画だ。新たな産業をスタートアップが作っていくことへの期待が感じられる。このようにスタートアップへの注目が高まる中、ベストセラー『起業の科学』『起業大全』の著者・田所雅之氏の最新刊『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』が発売に。優れたスタートアップには、優れた起業家に加えて、それを脇で支える参謀人材(起業参謀)の存在が光っている。本連載では、スタートアップ成長のキーマンと言える起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」について解説していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

フレームワークと合わせて、起業参謀には「問いの技術」を身につけることも大いに役立つ。メンタリングの要諦は、「問いを立てること」だ。ここでは5つの問いについて紹介しよう。

1. そもそも質問

「そもそも」の質問とは、「そもそも業務効率化した企業の社員は、そうではない社員に比べてハッピーなのだろうか?」「そもそもなぜスマホによって、我々の生活の質は向上したのだろうか?」「そもそもVR空間にいることでユーザーの生活の質は向上するのだろうか?」といった問いのことだ。こうした素朴な質問により、起業家は客観的な捉え直しをすることができる。

2. 天邪鬼質問

目の前の事象や、現在仮説として検証していることを徹底的に批判的な視点で問い直してみることだ。いわゆる、天邪鬼な質問といえよう。

たとえば、「別に従業員がハッピーにならないなら業務効率化など必要ないのでは?」「VR空間にいることがウェルビーイングにつながらないならば、そこに誘う必要はないのでは?」「地方の活気がなくなって、消滅してしまうのは弱肉強食の原理でいえば真っ当なのでは?」などがそれに当たる。こうした質問をすることで、必要性を問い直したり、実現性の低さに気づいたりする。批判的な視点を入れることによって、より広い視野で考えられるという効果が期待できる。

3. 因数分解質問

これは現象の本質を見抜くために、背後にある要因や構成要素について質問をすることを指す。これにより目の前の事象や、一見すると複雑に見える問題を、解決可能なレベルまで因数分解していくことができる。たとえば、「インバウンド旅行者が減っている要因を因数分解すると、何が重要な構成要素ですか?」「地方から人がどんどん減っているという現象の要因を因数分解すると、何が重要な構成要素ですか?」などの質問が挙げられる。

近年では、「ウェルビーイング」といったビッグワードが事業にも多く使われているが、そこがきちんと因数分解されていないことが少なくない。分解していくことで、「どこに躓いているのか」「何が足りないのか」といった具体的なポイントが見えてくる。

4. 再定義質問

これは、現状を所与のものとして定義しているコンセプトについて、改めて再定義を促す質問である。軸を変えることにより、既存のコンセプトをアップデートし、新たな着想やイノベーションにつなげていくことができる。

たとえば、「インバウンド旅行者におけるカスタマーサクセスを定義すると、どうなりますか?」「公的な教育機関におけるDXを定義すると、どうなりますか?」など、自分たちがいわゆる通例や慣習に囚われてきた方法やコンセプトとどう違うのかを問う。

5. 深掘り質問

なぜ、所与の現象や問題が起きているのか、質問を通じてその真因を深掘りしていく。この質問には、問題や現象についての理解の度合いを推し量る効果がある。起業家は、質問に答えながら自らの見えていなかった範囲や要因について、知ることになる。すなわち、「無知の知」の状態になっていくことができる問いだといえる。

たとえば、「なぜ、そうなっているんですか?(Why)」「つまり、どういうことですか?(So what)」といった質問だ。Whyを通じてどんどん深掘っていったり、つまりどういうことか(So what)と展開していくことによって強制的に言語化され、何がわかっていないのかがわかっていったりする。

(※本稿は『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。