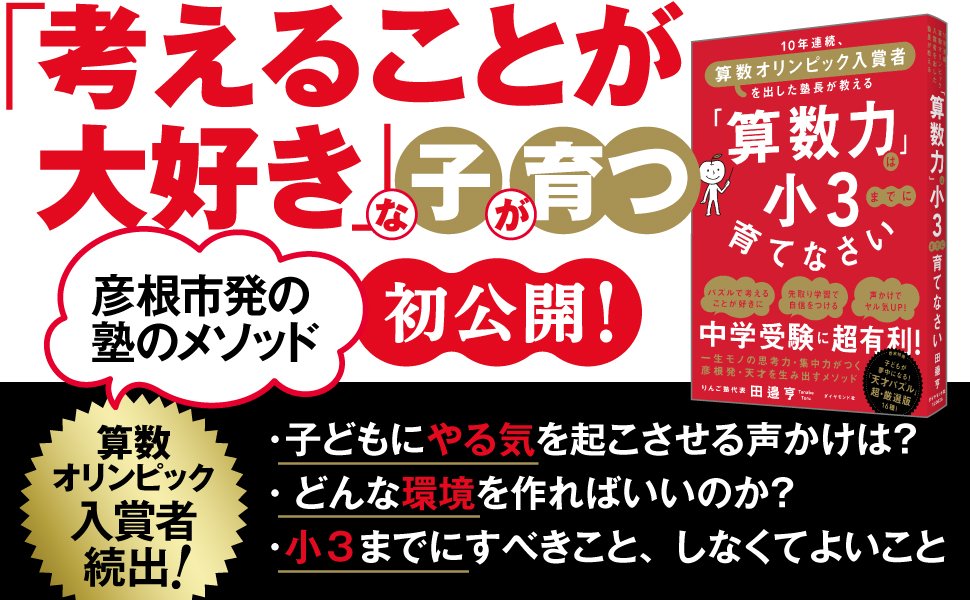

10年連続で算数オリンピック入賞者を輩出している彦根市発の知る人ぞ知る塾「りんご塾」。天才を生み出すそのユニークな教育メソッドを、塾長の田邉亨氏が初公開した書籍『10年連続、算数オリンピック入賞者を出した塾長が教える 「算数力」は小3までに育てなさい』(ダイヤモンド社刊)が、このたび発売になった。本書を抜粋しながら、家庭にも取り入れられるそのノウハウを紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

子どもも「状況が人を作る」

子どもというのは、置かれた状況によって自分の役割を認識し、力を発揮します。例えば、リーダーシップを取っていた子が転校していなくなると、代わりにちゃんとリーダーシップを取れる子が出てきます。状況が人を作るのです。

これは勉強においても言えることです。

算数が得意で、親や先生たちの見る目が「この子はできる子だ」となっていると、子どもはそれを感じ取ります。

そして、「この集団の中で、自分はできる子なのだ」という自分の役割を認識して、「できる子」として力を発揮するようになります。

そうすると不思議なもので、他の教科も頑張るようになるんですよね。使命感というか、責任感が生まれるのでしょう。

もちろん、これは算数に限ったことではありません。とっかかりとなる教科は社会でも理科でも国語でも何でもいいでしょう。

しかし、その中でも算数は、情報処理能力や論理的思考力を鍛えられるのがいいところだと思います。それらの能力が高まれば、他の教科を引き上げるうえで大変有利だからです。

論理的思考力があれば暗記も少なくてすむ

例えば、論理的思考力が高いということは、物事を抽象化し筋道立てて考えられるということです。そうすると、むやみに暗記する必要がありません。パターンを数多く記憶しなくても、理屈を理解できていれば問題を解くことができるからです。

脳の記憶容量には限りがありますから、パンパンにせずに余裕を持たせておくことはとても大事。本当に必要な情報をスムーズに格納できますし、脳内の処理もサクサク進むでしょう。

こうして、「算数が得意になる」→「周りからできる子だという目で見られる」→「さらに能力を発揮するようになる」という流れが出来上がると最強です。その子はもう、自走モードでぐんぐん進んでいくことができます。

*本記事は、『10年連続、算数オリンピック入賞者を出した塾長が教える 「算数力」は小3までに育てなさい』(田邉亨著・ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。