他人と比べて落ち込んだり、過剰な成果主義に疲れたり、自己成長や効率化への欲求から逃れられず、心がすり減ってしまう…。「求めるばかり」の生き方から抜け出し、人生に「真の幸福」を取り戻すにはどうすればよいのだろうか。

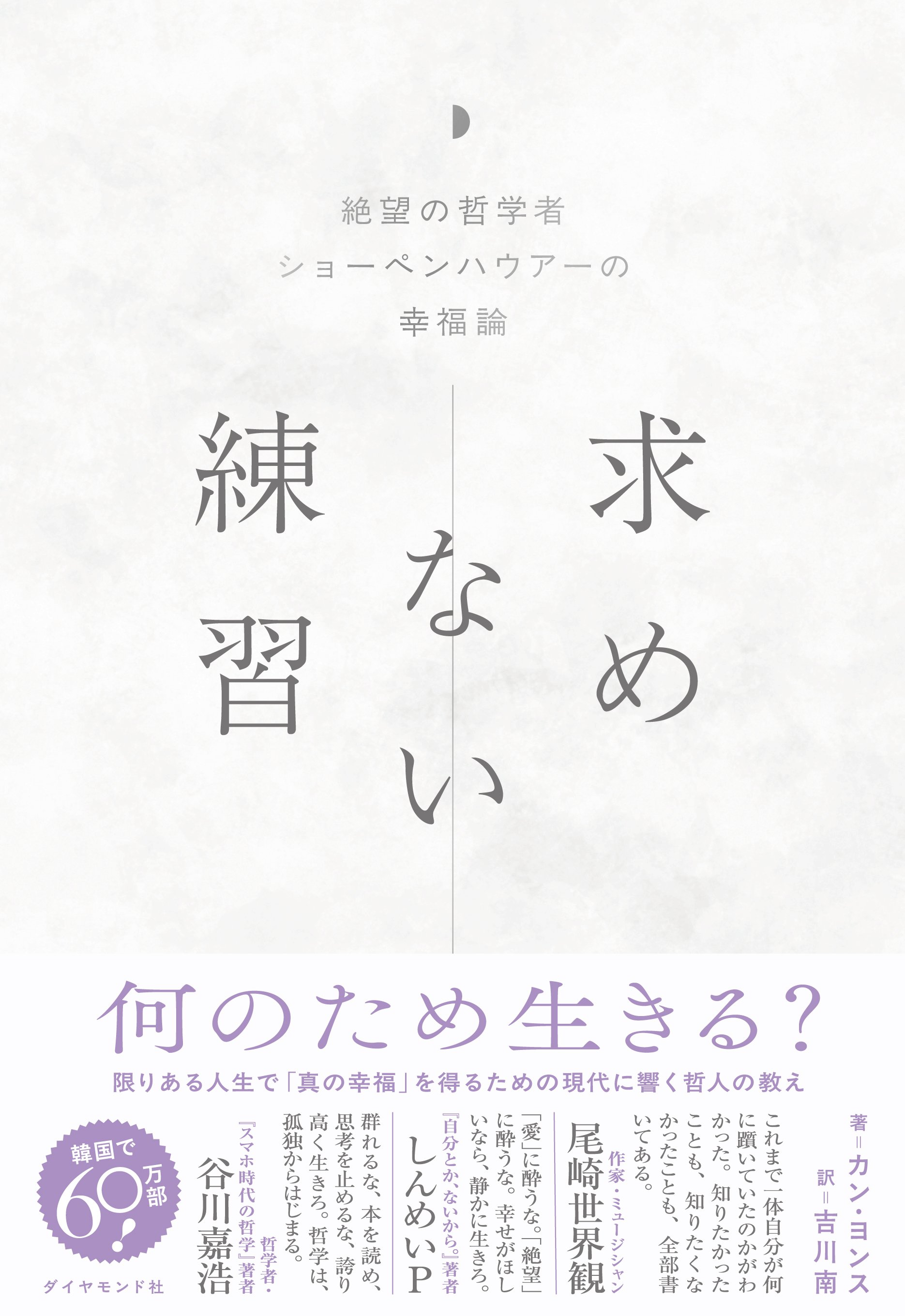

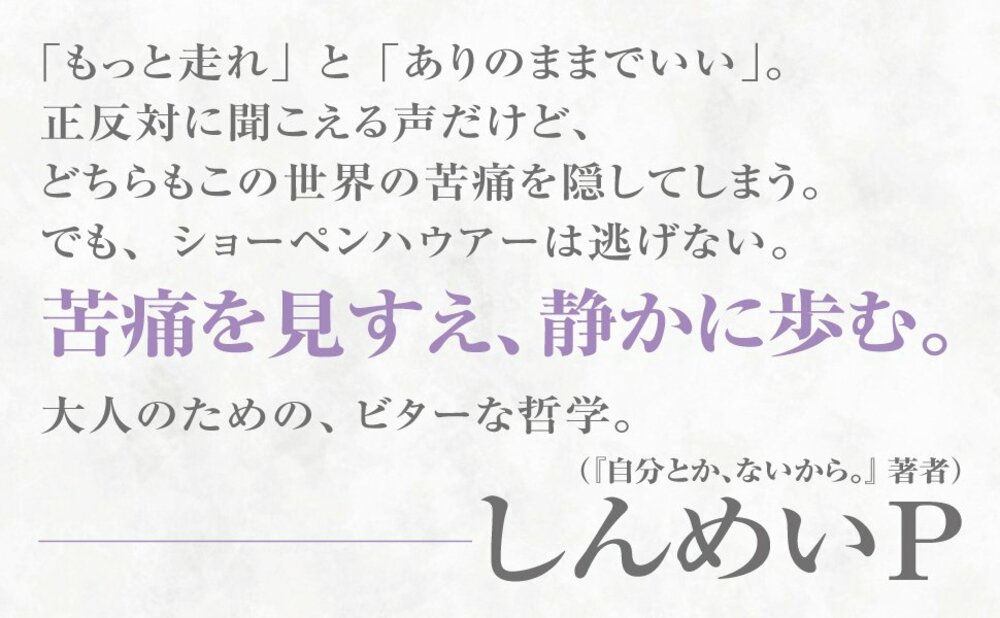

韓国で262刷、60万部を超え、IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏も紹介し、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「足りている」と言えるか

「善良で、温和で、優しい性格の人は、困窮した状況でも満足を感じることができる。

だが、ケチで、疑い深く、意地悪な性格の人は、いくら富を蓄えても、満足を感じられない。」

――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

私たちは「もっと」を重ねれば満ちると信じがちだが、心の器は性向によって変わる、とこの一節は告げる。

善良さや温和さの器は、ものごとを「敵」と見なさない姿勢を育て、欠落の中にも意味を見出す視力を与える。

反対に、疑い深さや意地悪さの器は、世界を脅威として読み替え、どれほど富を所有しても不安の穴を広げる。

ショーペンハウアーが見ているのは、外部条件ではなく、満足を受けとる「心の形」である。

だから私たちが今すぐできるのは、結果を増やすことより、器を静かに整えることだ。

たとえば、誰かの労を見つけて感謝を言葉にする、小さな余裕を分け合う、疑念が湧いたら一拍おいて事実を確かめる。

こうした些細な実践は、所有の量を変えずに、世界との摩擦を減らし、不足のざわめきを鎮める。

温和さは弱さではなく、評価や損得をいったん保留して、関係を壊さないための知恵である。

優しさもまた、相手の都合に飲み込まれることではなく、自分の境界を明るく示しつつ、奪い合わない選択をする力だ。

すると、同じ一日でも、手にしたものより交わしたまなざしの方が、深い満足を運んでくる。

富は便利だが、満足は性格の気候に芽吹くのだという、この言葉の実感に耳を澄ませたい。

満ち足りる力は天賦ではなく、反復可能な態度の総和として育てられる。

今日の支出を一つ減らし、誰かへの助けを一つ増やす、夜に三つの感謝を書く――そんな地味な稽古が、心の気候を少しずつ変えていく。

「足りている」と言える回路が育つと、困窮の只中でも尊厳が保たれ、繁栄の只中でも慢心に沈まない。

やがて私たちは、豊かさを所有の重さではなく、関係の軽さと手触りで測り直すだろう。

求める手を開き、分かち合う手へ。

そこに、満足がそっと居場所を見つける。

(本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました)