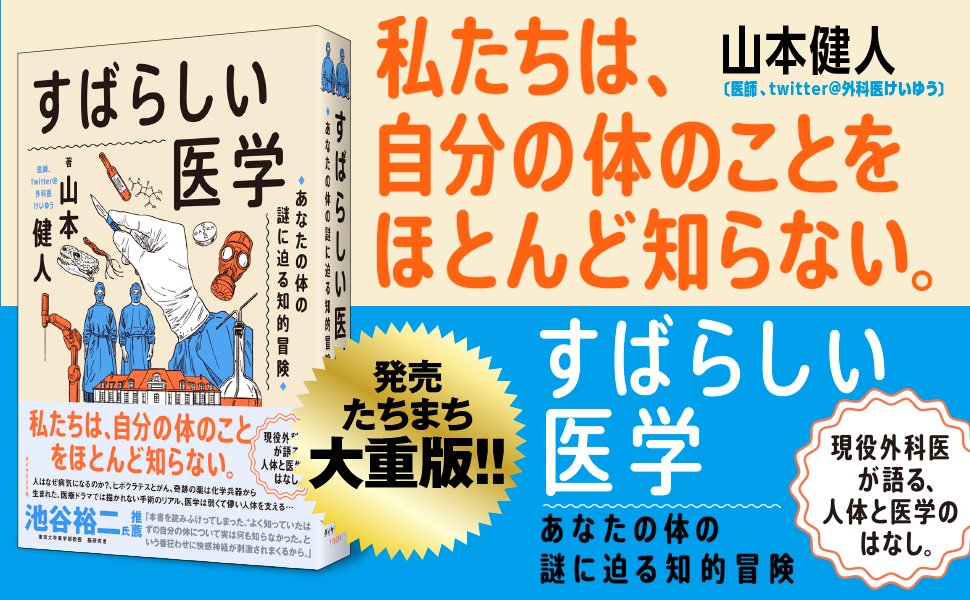

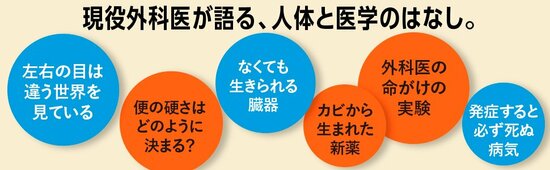

人はなぜ病気になるのか?、ヒポクラテスとがん、奇跡の薬は化学兵器から生まれた、医療ドラマでは描かれない手術のリアル、医学は弱くて儚い人体を支える…。外科医けいゆうとして、ブログ累計1000万PV超、X(twitter)で約10万人のフォロワーを持つ著者(@keiyou30)が、医学の歴史、人が病気になるしくみ、人体の驚異のメカニズム、薬やワクチンの発見をめぐるエピソード、人類を脅かす病との戦い、古代から凄まじい進歩を遂げた手術の歴史などを紹介する『すばらしい医学』が発刊された。池谷裕二氏(東京大学薬学部教授、脳研究者)「気づけば読みふけってしまった。“よく知っていたはずの自分の体について実は何も知らなかった”という番狂わせに快感神経が刺激されまくるから」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

植物と痛み止め

「痛み」というのは、私たちにとって極めて不快な感覚だ。

紀元前から、医学はこの「痛み」にさまざまな方法で挑み、それを和らげる手段を生み出してきた。アヘンは、まさにその好例だ。アヘンから生まれたモルヒネは、今なお医療現場で使用される鎮痛薬である。

一方、現在家庭でも広く使用される痛み止めといえば、ロキソニン(ロキソプロフェン)やボルタレン(ジクロフェナク)、イブプロフェンなどを思い浮かべる人が多いはずだ。このタイプの薬は「非ステロイド性抗炎症薬」と呼ばれるが、実はそのルーツも植物にある。

古代ギリシャの時代から、ヤナギの葉や樹皮に痛みを和らげる効果があることはよく知られていた。だが、ヤナギもまたアヘンと同様に、何が鎮痛作用を持つのかは十九世紀まで知られていなかった。

ヤナギの有効成分が抽出され、ヤナギの学名「Salix(サリクス)」にちなんで「サリチル酸」と名づけられたのは、一八〇〇年代になってからである。

とはいえサリチル酸そのものは副作用が強く、薬として安全に使用するのは難しかった。一八九九年、ドイツの製薬会社バイエルは、サリチル酸の化学構造を少し変化させた「アセチルサリチル酸」を商品化し、販売にこぎつけた。商品名は、「アスピリン」である。

アスピリンは爆発的に売れた。魔法の薬ともてはやされたアスピリンは、世界でもっとも売れた鎮痛薬としてギネスブックに掲載され、バイエル社は世界的なメガファーマとなった。

アスピリンは、炎症を抑える物質

アスピリンは、炎症に関わるプロスタグランジンの産生を阻害することで、痛みや発熱を抑制する。この作用を解明したイギリスの薬理学者ジョン・ロバート・ヴェインは、一九八二年にノーベル医学生理学賞を受賞した。

アスピリンと同様の作用を持つ「非ステロイド性抗炎症薬」は次々と開発され、今ではドラッグストアでも買える大衆薬となっているのだ。

一九九九年、アスピリン発売百周年を記念し、高さ一二二メートルのバイエル本社ビルがアスピリンのパッケージに変身した。ライン川を背景にそびえ立つ巨大な「アスピリン」は、「世界一大きなパッケージ」として再びギネスブックに登録されたのである。

痛み止めの暗い歴史

「痛み」との戦いの歴史は、華々しい勝利ばかりではない。世界的なベストセラー「アスピリン」開発の裏側で、バイエル社の研究者ハインリッヒ・ドレーザーは、モルヒネの改良を目指していた。

ドレーザーが目をつけたのは、モルヒネの化学構造を少し変化させた「ジアセチルモルヒネ」であった。奇しくもアセチルサリチル酸と同じ、「アセチル化」という化学反応を経て改良されたこの化合物は、まさに名薬に見えた。

モルヒネより八倍も効果が高く、持続時間は短いため、切れ味も良い。必ずや、モルヒネに代わるヒット商品になるはずだ――。

バイエル社は、この「ジアセチルモルヒネ」を商品化し、一八九八年に販売を開始した。ギリシャ語の英雄「ヘロス」にちなみ、この商品は「ヘロイン(Heroin)」と名づけられた。力が湧いてきて、ヒーローのような気分になれたからだ。

一八九九年には年間一トンという膨大な量のヘロインが合成され、世界中で大々的に売り出された。だが二十世紀に入り、ヘロインの危険性が明らかになった。ヘロインには、強い依存性があったのだ。薬として安全に使える代物ではなかったのである。

濫用が問題になったヘロインは、一九一三年に製造が中止され、今や使用や所持が禁止される不正麻薬となった。開発当時は、製薬や臨床試験などのシステムが今ほど確立されておらず、このような事態に発展してしまったのだ。

ちなみに、モルヒネから「メチル化」という化学反応を経てできる「メチルモルヒネ」は「コデイン」の名で知られ、モルヒネより作用が弱くマイルドだ。

現在は一般的に、咳止めとして使用されている。わずかな化学構造の差が人体に及ぼす影響は、これほどまでに大きい。

まさに、毒と薬は表裏一体なのである。

(本原稿は、山本健人著『すばらしい医学』を抜粋、編集したものです)

2010年、京都大学医学部卒業。博士(医学)

外科専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、内視鏡外科技術認定医、感染症専門医、がん治療認定医など。運営する医療情報サイト「外科医の視点」は1000万超のページビューを記録。時事メディカル、ダイヤモンド・オンラインなどのウェブメディアで連載。Twitter(外科医けいゆう)アカウント、フォロワー約10万人。著書に19万部のベストセラー『すばらしい人体』(ダイヤモンド社)、『医者が教える正しい病院のかかり方』(幻冬舎)、『もったいない患者対応』(じほう)ほか多数。新刊『すばらしい医学』(ダイヤモンド社)は3万8000部のベストセラーとなっている。

Twitterアカウント https://twitter.com/keiyou30

公式サイト https://keiyouwhite.com