西行のように世を捨てて気ままに生きるほうがいいじゃないか、と憧れる人がいるのもよくわかります。北面の武士として働いたあと、二〇代で出家した西行は、七〇代で亡くなるまで一人旅に出て、歌を詠むという人生を送りました。そういう人生への憧れが昔から伝統的にあるのは事実です。

人生はそもそも厄介だが

厄介なことは「学習の場」

身内の問題で悩んだ経験のある人は余計に、家族なんてやっかいなだけだと思うかもしれません。また一生身内のことで悩まないなんて人は滅多にいません。

それでもなお家族──あるいは疑似家族的なコミュニティでも良いですが──のようなものを背負うことには意味があると思います。

それは非常にいい学習の場になるからです。家とは人間および人間社会について学ぶ最小の単位といってもいいでしょう。

逆に言えば、ずっと一人でいるというのは、人間社会では無責任な存在なのです。そこの目が昔はとても厳しかった。私の若い頃は、独り者には銀行がお金を貸してくれなかったのです。「こういう立場の人は無責任な行動をするだろう」という前提があったからです。

繰り返しますが、家族はいいものだと全面的に肯定するものではありません。面倒なものです。でも、人として生きていくこと自体、面倒くさいものなのです。それが身に染みてわかるようになってくる。

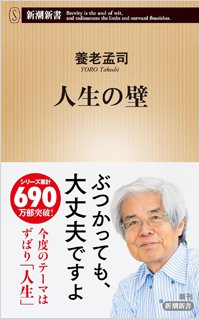

『人生の壁』(養老孟司、新潮新書)

『人生の壁』(養老孟司、新潮新書)

面倒くさいことがまったくない人生というのは、決して素晴らしいものではありません。むしろつまらないものです。ここを勘ちがいしている人がいます。面倒なことがなければないほどいい、と。

ある場面において、面倒くさいことを引き受けてこなかった人が、そのあとの人生を良いものにしているかは疑わしい。実際に面倒を要領よく避けてきた人のその後を見ても、そう感じます。

というのも、結局、その後また同じような問題に直面することになるのです。その時にどうすればいいのかわかりません。それでまた逃げることもあれば、立ち往生することもあるでしょう。

厄介なことは「学習の場」である、というのはそういう意味です。