「一生、病気に悩まずに生きた人の共通点は?」

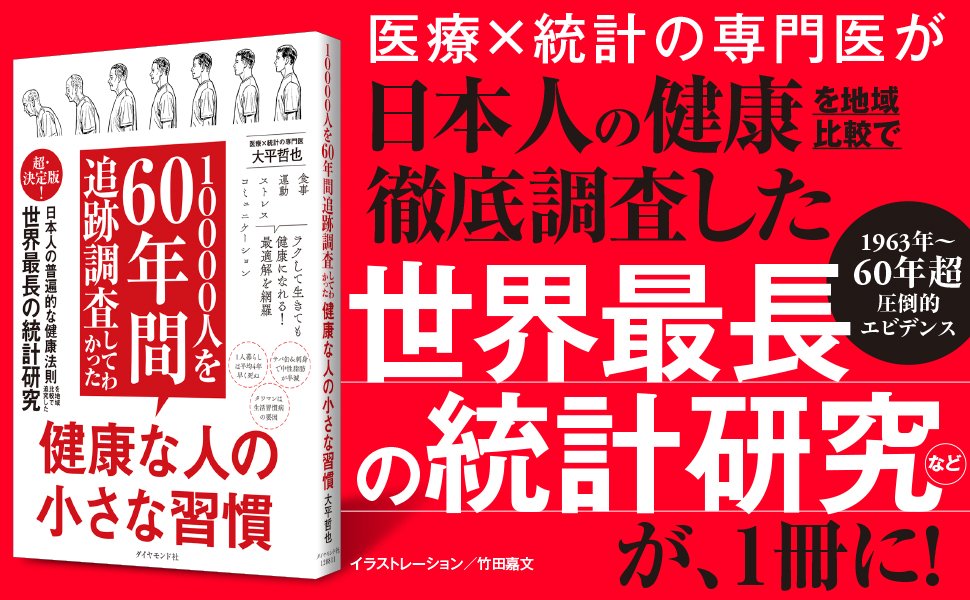

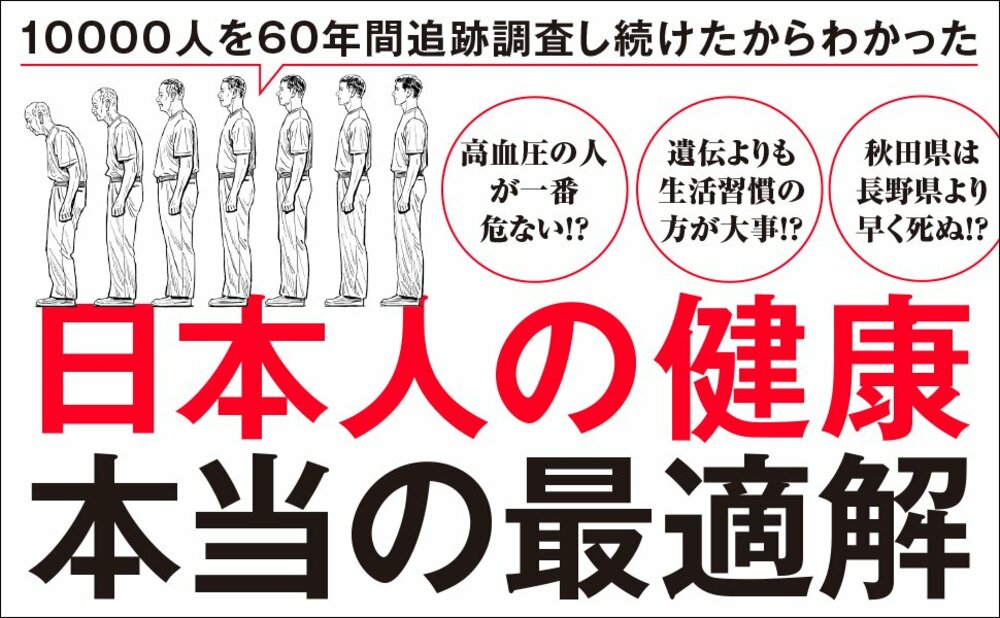

1963年に始まった「CIRCS研究」は、日本人の健康の「普遍的な法則」を見出すために1万人を60年間追跡調査した日本の財産的研究だ。

医療×統計の技術を駆使して「生涯、健康的に長生きする人の習慣」を定点観測で研究し続けた本研究は、日本人の健康を地域比較で徹底調査した世界最長の統計研究であり、絶大な信頼性を誇っている。

圧倒的エビデンス力を誇る本研究が突き止めたのは、実は健康な人ほど、「健康になる習慣」を無意識のうちに実践しているという衝撃の事実だ。

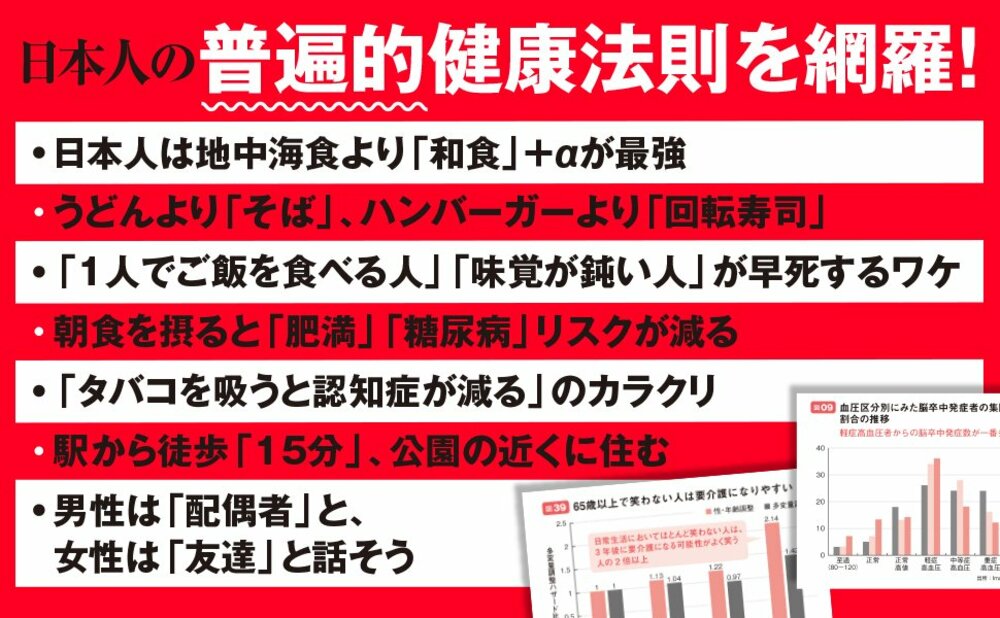

では、その習慣の正体は何か? 話題の新刊『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』に掲載されている数ある法則の中から、今回は「食事の習慣」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

60年超のデータだからこそ見える「真実」

私は疫学者兼医者ですが、「疫学(えきがく)」という単語を知っている方は少ないのではないでしょうか。そこでまずは疫学とは何かについて紹介していきましょう。

「医療」と「統計」を掛け合わせた実践的学問、それが疫学です。「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるのかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」と定義できます。日本には、1963年に始まった「CIRCS研究」のほか長期にわたる疫学研究がいくつも存在します。仮に今年2025年から60年間分のデータを積み上げていこうとしたら、2085年までかかります。長く続いている疫学研究は、まさに先人の財産的な知見なのです。

たとえば、医師はみんな「健康のためにタバコはやめてください」と言いますね。しかし、そう言っておきながら自分はタバコを吸っている医師もいるのだから、真面目に聞く気も失せるでしょう。

しかし、疫学データは「タバコは絶対にダメ」と示しています。病気によって差はありますが、日本人の全死亡率で見るとタバコが最大の要因となります。タバコを吸っている医師は信用ならないかもしれないけれど、60年分の疫学データは信用に値するのです。

疫学で実証された「運動」の高い予防効果

運動と健康の関係については、世界でも日本でもさまざまな研究がなされています。その結果、運動によって20以上の慢性疾患が予防できることがわかっています。

たとえば、がんが減ります。とくに大腸がんと乳がんが減ります。心筋梗塞、脳卒中などすべての循環器疾患が減ります。他にも高血圧、糖尿病、脂質異常、肝障害、メタボリックシンドロームといった生活習慣病が減ります。うつも認知症も減ります。

さらには、最も効果が高いのが骨折予防です。高齢者の骨折は要介護のリスク因子ですが、運動習慣があると2~4割の骨折が予防できるといわれています。こうしたことから、運動の機会が多い人ほど、全死亡が2~3割減り、3~4歳ほど寿命が長くなると考えられます。

運動は朝のほうがダイエット効果が高い

私は週3回くらいジョギングをしていますが、夜の時間帯に走るという人もいます。あるいは、仕事の帰りがけにジムによって運動するという人もいるでしょう。

朝であろうと夜であろうと、運動しないよりするだけで価値はあるものの、同じ運動量なら、朝にやったほうが代謝が進むのでダイエット効果が高く出ます。

また、朝の日差しを浴びることで、夜のメラトニンの分泌が増え、睡眠の質が高まります。寝る前に運動したほうが寝つきはよさそうに感じるけれど、実は、朝の運動が夜の睡眠をいいものにするのです。

(本記事は『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)