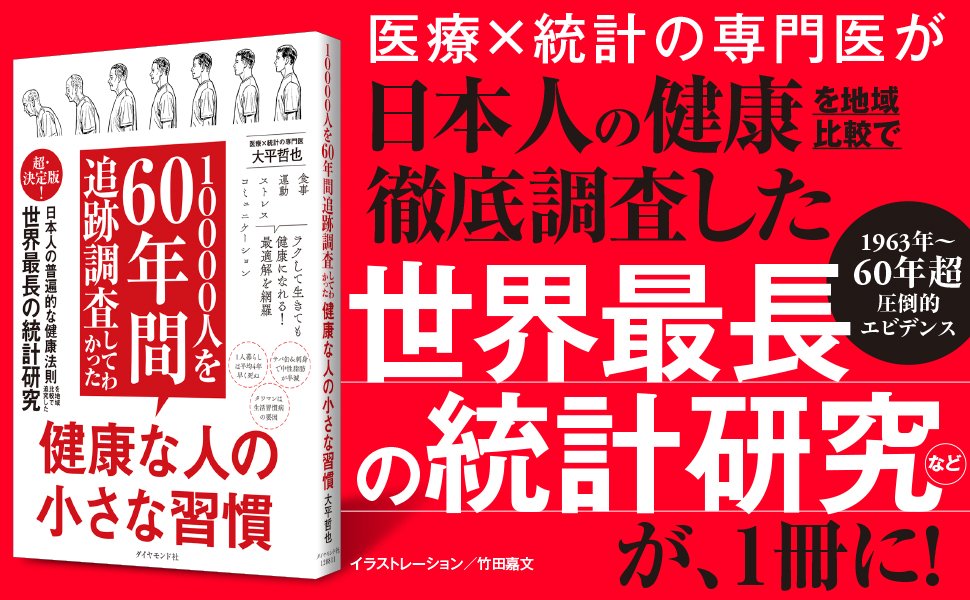

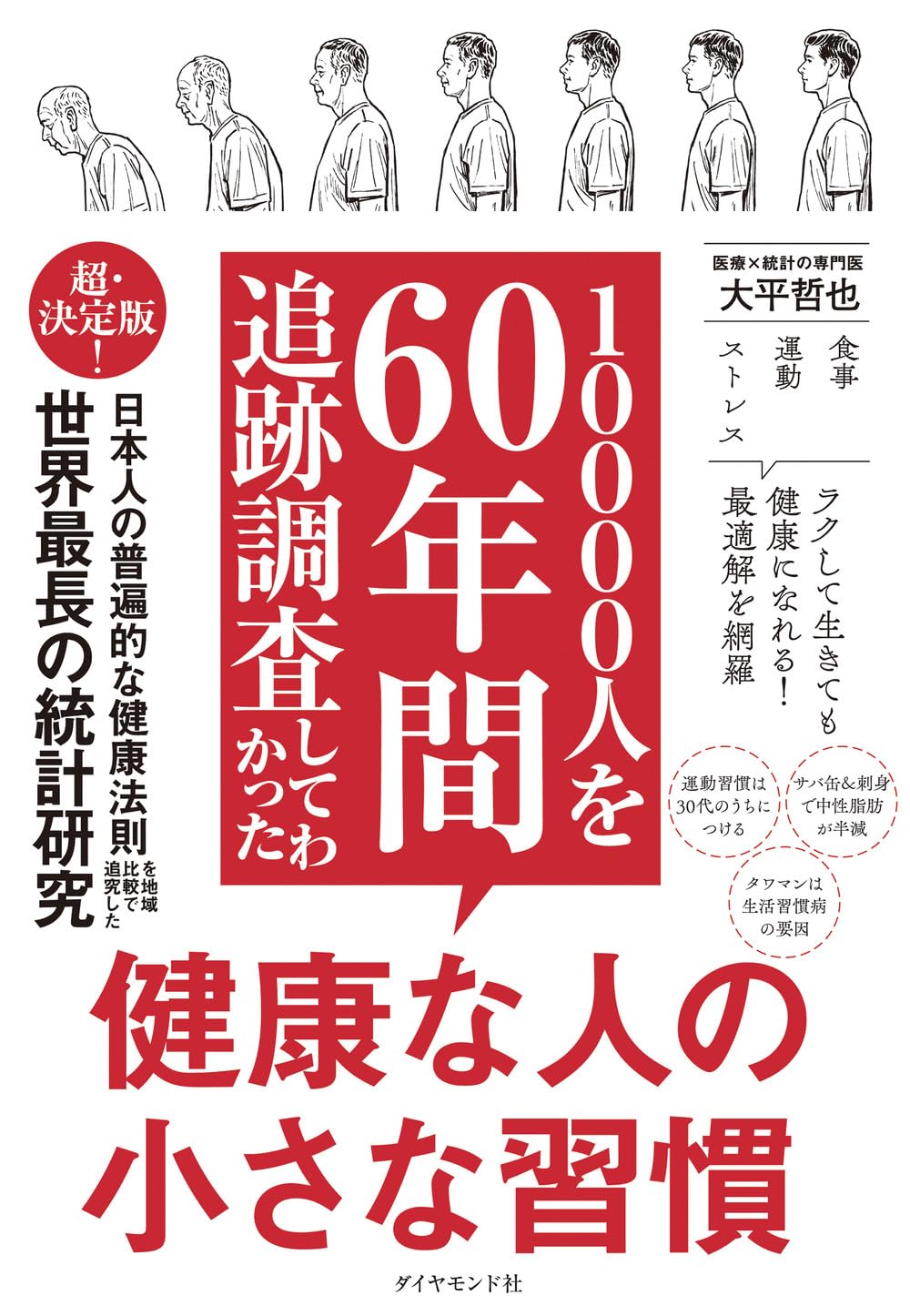

「一生、病気に悩まずに生きた人の共通点は?」

1963年に始まった「CIRCS研究」は、日本人の健康の「普遍的な法則」を見出すために1万人を60年間追跡調査した日本の財産的研究だ。

医療×統計の技術を駆使して「生涯、健康的に長生きする人の習慣」を定点観測で研究し続けた本研究は、日本人の健康を地域比較で徹底調査した世界最長の統計研究であり、絶大な信頼性を誇っている。

圧倒的エビデンス力を誇る本研究が突き止めたのは、実は健康な人ほど、「健康になる習慣」を無意識のうちに実践しているという衝撃の事実だ。

では、その習慣の正体は何か? 話題の新刊『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』に掲載されている数ある法則の中から、今回は「食事の習慣」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

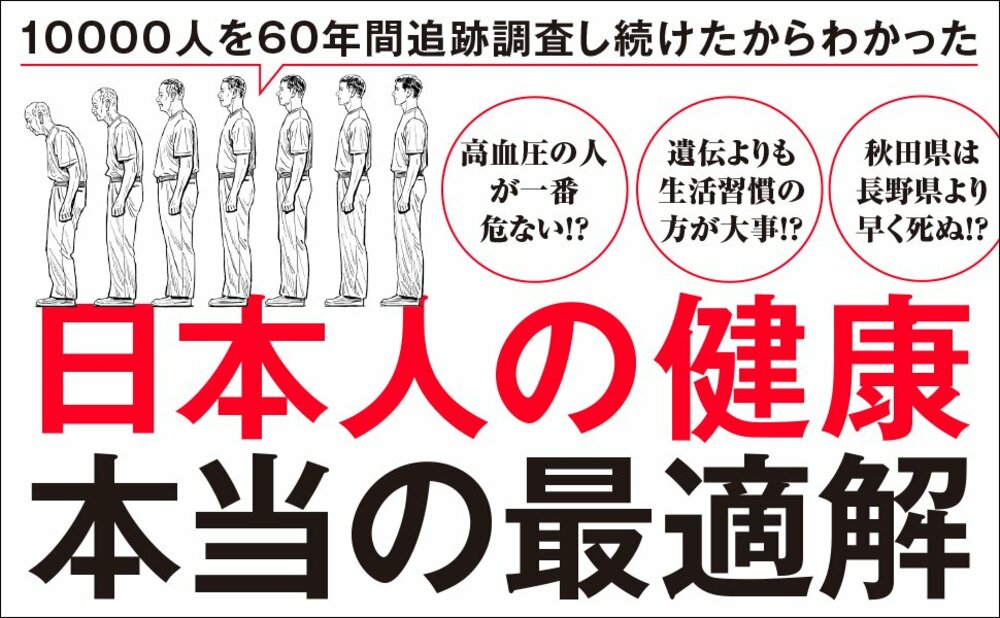

60年超のデータだからこそ見える「真実」

私は疫学者兼医者ですが、「疫学(えきがく)」という単語を知っている方は少ないのではないでしょうか。そこでまずは疫学とは何かについて紹介していきましょう。

「医療」と「統計」を掛け合わせた実践的学問、それが疫学です。英語では「Epidemiology」となります。「Epi(~の上に)」「demo(人々)」「logos(学問)」が意味するように、人々の上に起きている、あるいは起きつつある現象を観察・分解していくものです。個人を詳しく見るのではなく、あくまで集団で見て、その集団の特徴を調べていきます。

疫学は「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるのかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」と定義できます。日本には、1963年に始まった「CIRCS研究」のほか長期にわたる疫学研究がいくつも存在します。仮に今年2025年から60年間分のデータを積み上げていこうとしたら、2085年までかかります。長く続いている疫学研究は、まさに先人の財産的な知見なのです。

秋田の農家に肥満が増えた理由

CIRCS研究を行うなかで、秋田の農家の人たちに肥満が増えていることがわかりました。

かつて、農業従事者は身体活動量が大変多かったため、肥満はほとんど見られませんでした。ところが、整地・播種(はしゅ)・収穫などの作業に機械が使われるようになり、運動量が減ったことが大きく影響していると思われます。

もともと、農家の住む地域は鉄道が整備された都市部から離れており、移動には車を使う習慣があります。農作業以外の運動量は案外、多くないのです。

健康は「どこに住んでいるか」に左右される

そして、もう一つ、暮らしの環境が変化したことも見逃せません。特に近年は大規模商業施設が車で移動できる先に増えたこともあり、そこでお菓子や清涼飲料水などをまとめ買いしていくようなケースも増えました。実は、私たちの運動量というのは、個人の意識の高さや従事している仕事内容によって変わるのはもちろん、「どこに住んでいるか」がかなり左右するのです。

もちろん、あくまで地方と都会というだけの話ではなく、たとえば、秋田でも駅に近くて動きやすいところもありますし、東京都だって車で移動するしかない辺ぴなところもあります。要するに、何県に住んでいるかが問題なのではなく、どういう場所に住んでいるかが重要だということです。

(本記事は『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)