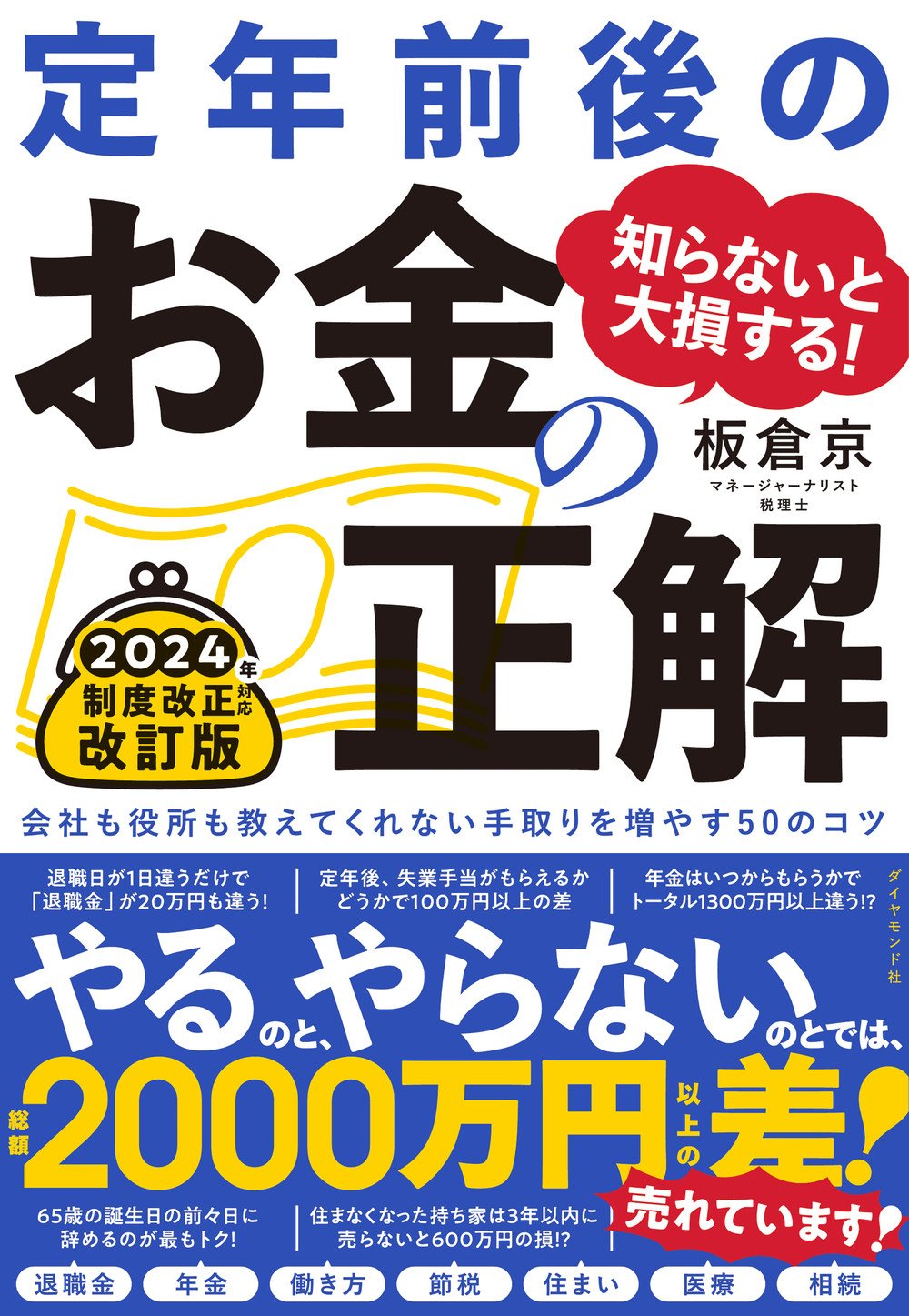

定年前後の決断で、人生の手取りは2000万円以上変わる! マネージャーナリストでもある税理士の板倉京氏が著し、「わかりやすい」「本当に得をした!」と大人気になった書籍が、2024年の制度改正に合わせ改訂&パワーアップ!「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」として発売されました。本連載では、本書から抜粋して、定年前後に陥りがちな「落とし穴」や知っているだけでトクするポイントを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

グレーゾーンの多い「医療費控除」

定年前後世代は、医療費の負担が多くなってくる時期。医療費の負担を軽減するものとして、「高額療養費制度」や「医療保険」がありますが、それでもカバーしきれなかった医療費に使えるのが、「医療費控除」です。

「医療費控除」はいわば医療費を使った節税。

1年間に使った医療費で高額療養費制度や医療保険で補填されなかった部分の合計が10万円(もしくは所得の5%)を超えた場合、超えた部分が所得から控除されます。

「人間ドック」は控除対象にならないと言われるが……

確定申告の時期になると、何が医療費控除の対象になるかという問い合わせをよく受けます。

基本的には、医療費控除の対象となるのは、「治療」目的のものです。「健康増進」や「予防」目的のものは、対象にはなりません。

では、「人間ドック」はどうでしょうか? 人間ドックや健康診断は、10万円を超えるところもあります。これを控除の対象にできれば、最高5万円程度の節税になりますが、人間ドックの目的は、「治療」ではなく、「予防」ですから、原則としては、医療費控除の対象にはなりません。多くの本でもそう書いてありますし、そう思っている方が多いと思います。

しかし実は、人間ドックで重大な病気が見つかって、その治療を続けた場合は、人間ドック代も医療費控除の対象にできるのです。検査結果としては、「要治療・通院」「要再検査」「要精密検査」といったところです。重大な病気とは、がんや心疾患、高血圧や糖尿病、メタボなどです。メタボはちょっと意外な気もしますが、「高血圧症・脂質異常症・糖尿病と同等の状態と認められる」のだそうです。人間ドックで指摘される持病がある人は、人間ドック代を控除できる可能性が高いのでおトクとも言えますね。

これ以外にも、条件によって医療費控除の対象になったりならなかったりするものがあります。たとえば、補聴器は、医師の診断のもとで買ったものだけが医療費控除の対象です。整体も資格者が治療目的で行えば、医療費控除の対象です。医療費控除の対象となるか、ならないかはグレーゾーンも多いので、判断基準を知っていると、無駄なく控除が使えるため便利です。

医療費控除の対象になる介護保険サービスも

介護保険を使った費用の中にも医療費控除の対象になるものがあります。

家で受ける「居宅サービス」、施設に入居して受ける「施設サービス」それぞれに、医療費控除の対象となる費用が決められています。

基本的には、「医療系のサービス」が対象となりますが、それ以外にも細かく規定されています。すべてを理解するのは難しいのですが、基本的には、サービス事業者や施設等が発行する領収書に医療費控除の対象となる金額がわかるように記載されていますので、対象となる費用がないかは、領収書を確認してみましょう。施設入所費用などは大きな額となるはずです。

*本記事は「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」から、抜粋・編集したものです。情報は本書の発売時のものです。