「この本のおかげで出世できた!」「チームのパフォーマンスが上がった?」

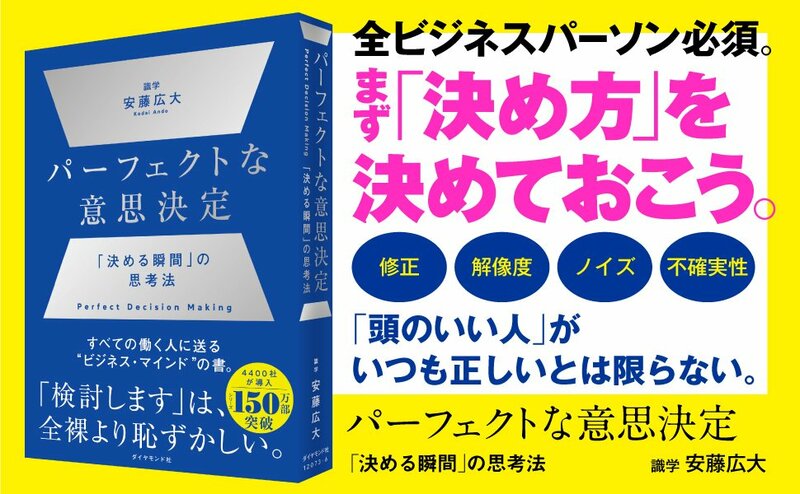

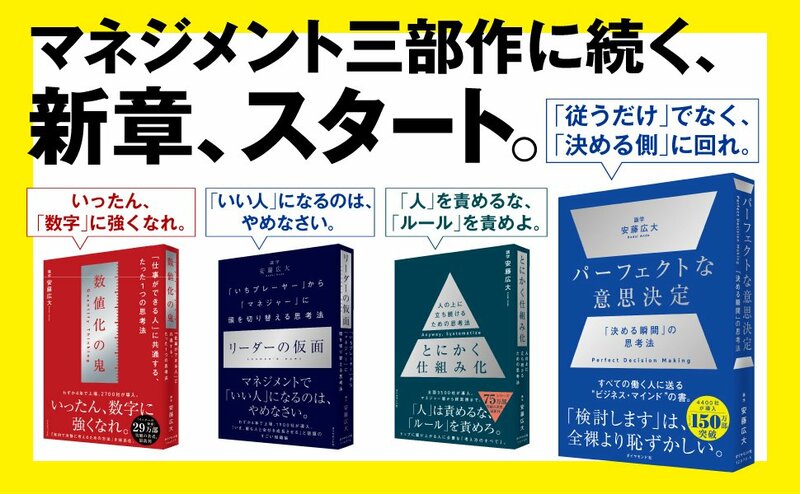

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』シリーズ三部作だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。

今回は、全ビジネスパーソンに必須の「意思決定」のあり方を指南する、シリーズ最新刊『パーフェクトな意思決定 「決める瞬間」の思考法』の中から、特別に本書のエッセンスを解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

意思決定に必要なものとは?

私は、「パーフェクトな意思決定」という言葉を「しなやかなスタンスによる意思決定」と定義づけています。

少し意外に感じた方もいるかもしれません。

というのも、一般的に、意思決定を下すためには「揺るぎない強固な意思を持つこと」が大事だと思われがちだからです。

しかし、それは間違っています。

理想の意思決定のスタンスをイメージでたとえるなら、「固い石」より「水」に近いのです。

カチカチの「固い石」のようなスタンスで意思決定をする人は、一度決めたことを変えてはいけないと思い込み、「この決定は間違いない!」と自信過剰な状態に陥りやすくなります。

一方で、水という物質は、「固い氷」にも「柔らかい水」にもなります。

こうした水の状態変化のように、確固たる意思を貫くこともあれば、ときには考えを柔軟に変えられる「しなやかなスタンス」が意思決定には必要不可欠です。

なぜなら、大前提として、絶対にミスをしない人間などいませんし、ビジネスを取り巻く環境は時間とともに必ず変わるからです。

いったん意思決定をしたからといって、その決定をいつまでも固持すべき理由はありません。

水のようにしなやかな意思決定をしていきましょう。

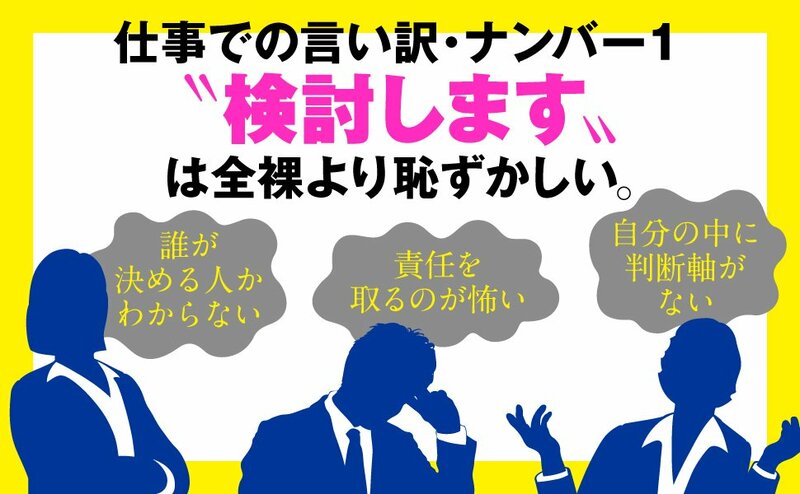

時間をかけるのはムダ

「ミスをしない人間はいない」「ビジネスの環境は刻々と変わる」という前提を踏まえると、意思決定においては「決定後の修正を恐れず、迅速に決めること」が重要になります。

というのも、日々の意思決定において、判断に必要な情報を100%集めるのは難しいケースがほとんどです。

そうであれば、決定に時間をかけすぎるのはムダであって、手元の情報をもとに可能な範囲で選択肢を絞ったうえで、迅速に意思決定しなければいけません。

このときに大事なのは、意思決定をする前に「仮説を立てること」です。

もし仮説を立てなかったら、それは「テキトーな判断」であって、意思決定ではありません。

それは状況に対して「反応」しているだけです。

言い換えれば、仮説を立てることで、初めて意思決定は成立するということです。

「意見をコロコロ変える」のは正解

さらに、「堂々と前言を撤回する姿勢」も大切です。

情報を集めきれていない状態で意思決定をすれば、当然間違う可能性があります。

そのときに、間違いを認めずにスルーしたり、「いや、うまくいっているんだ」と自分に言い聞かせたりするのは絶対NGです。

つまり、コロコロ意見を変えるリーダーというのは、本質的に正しいのです。

真面目な人・優秀な人ほど、「失敗をなかったことにしたい」と考えて、ミスを隠したくなるものです。

しかし、ミスに向き合わないかぎり成果は出ませんし、そもそもミスの隠ぺいは、職場での信頼を一発で失う「社会人失格」の行為です。

なので、過去の意思決定が間違っていたとわかったら、正直にミスを認め、「私のやり方は失敗でした」と堂々と前言を撤回する必要があります。

そうすれば、「意思決定→行動→失敗→修正」のサイクルを高速で回すことができるので、意思決定までのプロセスでもたついているライバルよりも、先に成果を挙げることができます。

(本稿は、『パーフェクトな意思決定』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです)

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計150万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。