トランプ関税の影響で株価が乱高下している。投資を始めた人も、これから始めようとしている人も心穏やかではないはずだ。こんなとき、どうすればいいのか?

アドバイスをくれたのが、いまや経営学の古典となった『ストーリーとしての競争戦略』の著者で一橋大学の楠木建特任教授だ。氏は大変な読書家で書評家としても知られる。

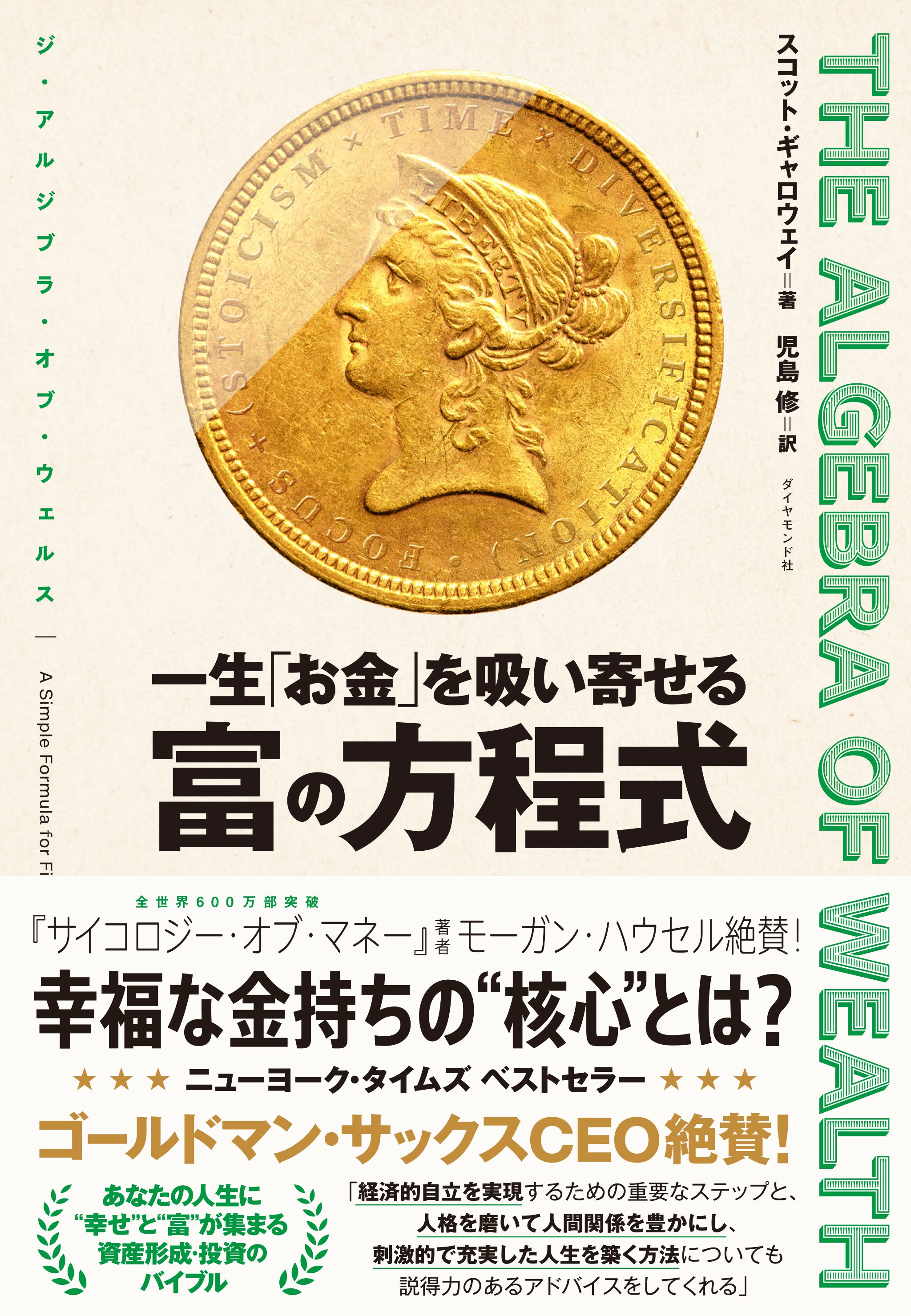

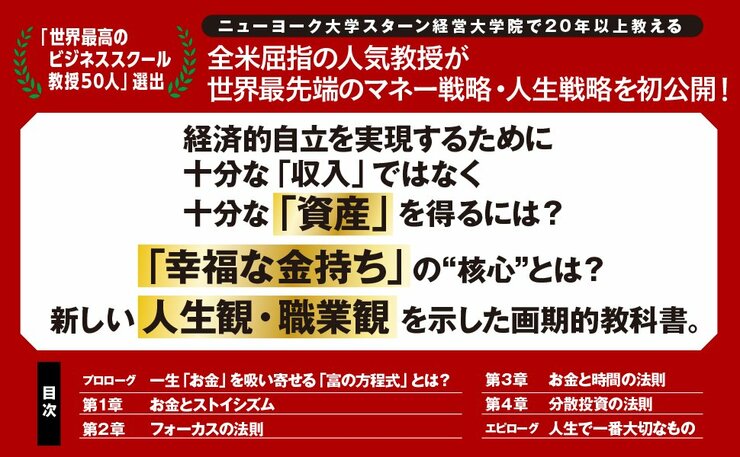

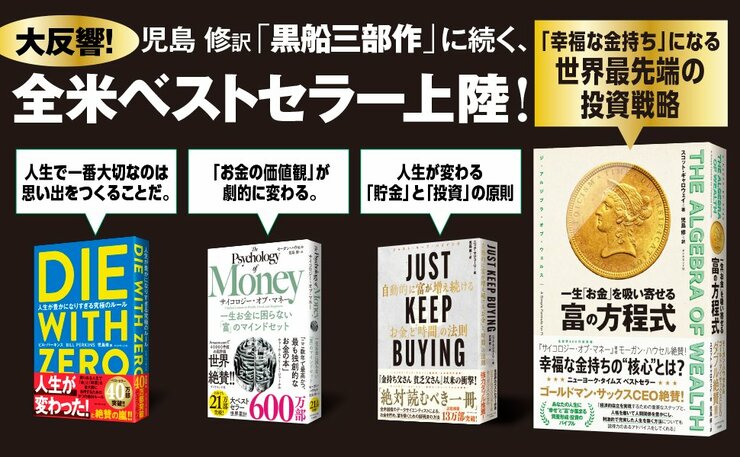

今回、楠木教授が推薦するのが話題のベストセラー『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』(スコット・ギャロウェイ著/児島修訳)だ。

なぜ、今、本書なのか。楠木氏の特別寄稿第2弾をお届けする。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

【第1回】「ゆっくりとやる人」がすべてを手に入れる時代に絶対読んでおくべき一冊とは?

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

重大なことほど徐々にしか変わらない

私は、前回、スコット・ギャロウェイの「Slowly(ゆっくりと)」という哲学を紹介し、アインシュタインが語ったとされる複利のメカニズムなどを紹介しながら次のような結論を述べました。

もちろんこれには長い時間がかかります。ただし、です。

そもそも仕事生活は長い。短距離走ではなくマラソンです。

百年前と比べれば、人間の寿命や仕事生活ははるかに長くなっているのですから、ますますゆっくりとやればイイ。

焦らず騒がず他人と比較せず、自分にとって重要なことほどゆっくり構える。

ま、これがなかなか難しいのですが、最重要な仕事の原理原則の一つであることは間違いありません。

今回はこれを受け、話を思い切りマクロに振って考えてみましょう。

巨視的に歴史を振り返れば、統治原理レベルの本質的な変化というのは、あくまでも「振り返ったときに変わっている」ものです。

人間社会にとって重大なことほどものすごくゆっくり、徐々にしか変わらない――これは僕の確信でありまして、その意味で僕は保守主義の立場を取ります。漸進主義と言ってもいい。

超絶名著な一冊

僕は「革命」論にははなはだ懐疑的です。

確かに短期間で大きく変わることもあるのですが、そういうことはほとんどどうでもイイような些末な話であります。

重要なことを短期間で革命的に変えようとすると、だいたい揺り戻しが来てうまくいかないのはフランス革命を見ても明らかです。

この辺を冷徹に論じたエドマンド・バークの『フランス革命についての省察』は超絶名著で、僕も大きな影響を受けました。

哲学者のラッセルは筋金入りのリベラルでした。社会主義と言ってもいい。

それでも彼は共産主義やファシズムを嫌いました。

その理由は第三インターナショナルやナチズムが憎悪をもって体制を力によって、すなわち革命的に変えようとしたことにありました。

経済学の巨人シュンペーターは、ラッセルとはだいぶ違う考え方の人です。

それでも、イノベーションをエンジンとする資本主義はその成功ゆえに自壊し、徐々に社会主義にシフトするというのが、シュンペーターの考えでした。

マルクスが考えた暴力革命など必要ない。そのうちに自然と社会主義に移行してしまう。それは多分に退屈な世の中になるだろうが――というのが名著『資本主義・社会主義・民主主義』でのシュンペーターの予想でした。

徐々にしか進まない「エボリューション(進化)」

20世紀日本を代表する天才経営者、小林一三は「社会主義は人間の本性に反している」と喝破しました。その通りです。

ただし、これは20世紀や21世紀の時点だからそう思うだけ。90年前にラッセルが希求した「怠惰で幸福で人間的な社会」は(ラッセルが考えた水準では)いまだに実現していません。それでも徐々に近づいてはいます。100年ぐらいではどうにもならない、ということです。

「レボリューション(革命)」とは、ある短い時間幅の中で、世の中が一変することを意味します。

「伝統」から王様の「指令」、「指令」から「自由意志」(政治形態においては民主主義)、こういうシフトは本当に大きな変化でしたが、実際には短期間で起きた革命ではありませんでした。徐々にしか進まない「エボリューション(進化)」です。

進化の過程では、異なるモードが混在し、並走している。で、この並走期間がやたらと長い。

「伝統」と「指令」にしても、少なくとも1000年は並走していた。

「指令」モードの時代、王様が絶対的な権威権限をもっていても、その裏側では商業経済が粛々と動いていた。両者のミックスでずっと何百年も並走してきたわけです。

資本主義と社会主義の並走状況

今はどうか。

資本主義的なものと社会主義的なものが並走している。世の中を動かしている原理の中に両方が混在している。

資本主義は修正を繰り返してきました。

それは基本的には資本主義の中に社会主義的なメカニズムが入っていくという成り行きです。今もなお、その真っただ中にあります。

イギリスの産業革命やアメリカの開拓経済の時代と比べると、政府による富の再配分ははるかに進んでいます。

国によって大きな違いはあるものの、ヨーロッパや日本のような成熟した国や地域では、100年前と比べて社会福祉ははるかに発達しています。

ベースにあるのは依然として資本主義です。しかし、相当程度に社会主義的な要素が入ってきています。

1000年前、指令モードが相対的に優位にある時代にタイムスリップして、その辺を歩いている人にこう聞いたらどうでしょうか。

「えー、ご存じないとは思いますが、いまから1000年ほど後には王様もいなくなって、普通の人々が選挙で指導者を選ぶようになるんですよ。人々は勝手に住む場所や職業を選び、仕事の報酬も市場メカニズムを通じて決まるんです」

――1000年前の人は驚いて言うでしょう。

「バカ言うな。それで世の中がうまく回るわけがないじゃないか! 大体そんなこと王様が許さないよ……」

これをひっくり返しても、話は同じです。

いまの時代に生きているわれわれにとって、指令という統治原理は理解しがたい。

人生が王様や領主の権限に支配されていて、職業選択や信仰や表現の自由もなく、住むところも自分では決められない時代は(それがあったことを歴史的知識としては知っているにせよ)「信じられない!」です。

資本主義と社会主義の並走状況が今後数百年は続くでしょう。

その中で徐々に社会主義的な割合が増えていく。で、西暦3000年ぐらいには(3500年かな?)社会主義の時代になっているような気がします(ただし、そのときもまだ資本主義的な要素は依然として残っているのは間違いない)。

そのときの人々は、歴史を振り返って

「知ってる? 1000年前は資本主義だったんだって。信じられないよね!」

と言っているかもしれません。

つい「焦って騒ぐ人」がやってしまう絶対NG行動とは?

では、この歴史の教訓を資産運用に当てはめるとどうなるでしょう。

今回、人類の進歩は「ゆっくりと」起こることを学びました。

資産運用でも、つい焦って騒ぐ人は「一発大当たり狙いの戦略」を採用しがちです。でも、なかなか成功しませんし、なによりも「強烈なストレス」がかかりますから、この戦略はおすすめできません。

この週末、本書を焦らずじっくり読み、あなたの人生を「ゆっくり構える」ヒントにしてみてください。

(本書は『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』に関する書き下ろし特別投稿です)

経営学者。一橋大学特任教授(PDS寄付講座・競争戦略およびシグマクシス寄付講座・仕事論)

専攻は競争戦略。著書として『楠木建の頭の中 戦略と経営についての論考』(2024年、日本経済新聞出版)、『絶対悲観主義』(2022年、講談社)、『逆・タイムマシン経営論』(2020年、日経BP、杉浦泰氏との共著)、『ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件』(2010年、東洋経済新報社)などがある。