「言わなくてもわかるでしょ」はNG

安斎 「そういう組織を抜け出すには?」と聞かれれば、それはさきほどお伝えした「非対称な自己紹介」とか「暗黙のルールだらけの情報」を変えていくことだと思います。ちゃんとお互いのことを知るための時間を設けるとか、チーム内で暗黙の前提になっていることをちゃんと明文化するとか。

「空気読めよ」「仕事しながらなんとなくわかればよし」ではなく、ハイコンテクストにやり取りされていることをどんどんローコンテクスト化していく。そういうマネジメントに切り替えていけると、新しく入った人が居心地の悪さを感じず、うまく馴染んで活躍できるチームになってくると思います。

「居心地のよさ」ではなく、

「活躍のしやすさ」を

安斎 ただ、「とにかくチームの居心地さえよければ、それでいいのか?」ということも考えておく必要があります。

自分だけが自己紹介をさせられて、どんな規範があるのかよくわからなくて、とにかくみんなの顔色をうかがわなければいけない――そういう組織では、「村の空気を読むこと」に自分の努力のリソースが奪われてしまって、健全な努力ができません。これはいわば「不健全な居心地の悪さ」です。

かといって、逆にめちゃくちゃ温かく受け入れられて、何をやっても全部「いいね、いいね!」としか言われない環境というのも考えものです。

たしかに居心地はすごくいいかもしれませんが、まったくストレッチがかからない「ぬるい」環境では、個々人が成長する余地もない。こちらは「不健全な居心地のよさ」とも言えると思います。

大切なのは、「ぬるさ」によって居心地のよさを演出するのではなく、お互いの個性やチームのポリシーとかをしっかり言語化・共有し、自分が何に向かってがんばればいいのかを明確にしていくことだと思います。

そうすれば、新参者であってもすぐに適切な努力をして、パフォーマンスを上げられるようになる。

そういう「健全な居心地のよさ」をつくっていくことが必要だと思いますね。

安斎 勇樹(あんざい・ゆうき)

株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO

1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。組織づくりを得意領域とする経営コンサルティングファーム「MIMIGURI(ミミグリ)」を創業。資生堂、シチズン、京セラ、三菱電機、キッコーマン、竹中工務店、東急などの大企業から、マネーフォワード、SmartHR、ANYCOLORなどのベンチャー企業に至るまで、計350社以上の組織づくりを支援してきた。また、文部科学省認定の研究機関として、学術的知見と現場の実践を架橋させながら、人と組織の創造性を高める「知の開発」にも力を入れている。ウェブメディア「CULTIBASE」編集長。東京大学大学院 情報学環 客員研究員。主な著書に『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(テオリア)、『問いかけの作法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、共著に『問いのデザイン』(学芸出版社)、『リサーチ・ドリブン・イノベーション』(翔泳社)、『パラドックス思考』(ダイヤモンド社)、『チームレジリエンス』(JMAM)などがある。

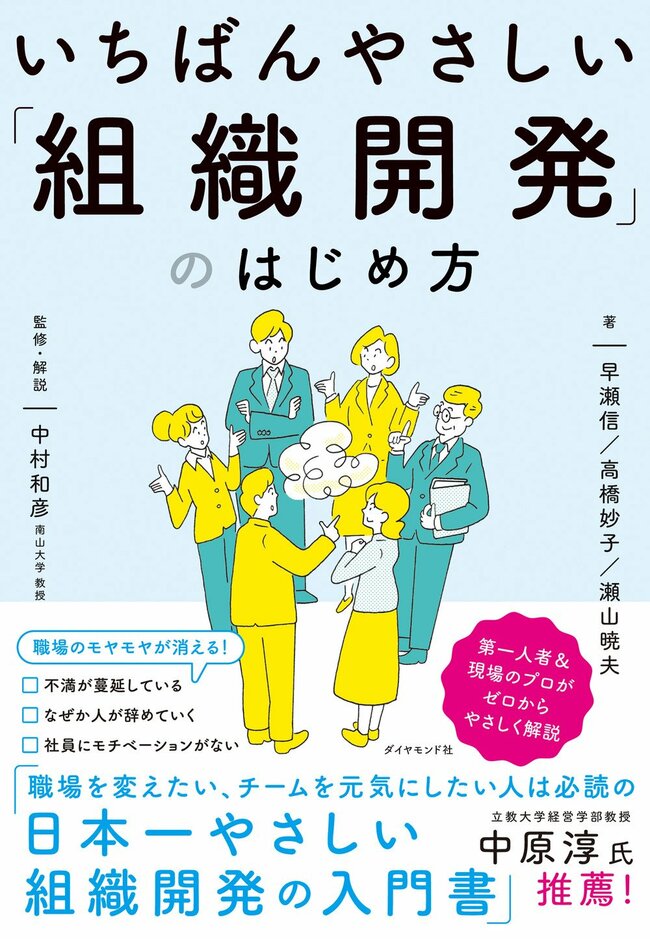

■関連書籍のご案内

「職場を変えたい、チームを元気にしたい人は必読の

日本一やさしい組織開発の入門書」

――立教大学経営学部教授 中原淳氏推薦!

どんどん人が辞めていく、社員にモチベーションがない、などのモヤモヤを、対話のチカラで解消していくのが「組織開発」。

◎職場に不満がある人が多そうだ

◎なぜか人が辞めていく

◎社員にモチベーションがない etc...

本書では、悩みを抱える職場への処方箋として、「組織開発」のはじめ方を成功事例とともに紹介します。組織開発の第一人者と、プロフェッショナル3名によるいちばんやさしい組織開発の入門書です。

【目次】

CHAPTER1 職場のモヤモヤを消し去る! 組織開発の「きほん」

CHAPTER2 知識ゼロからでも実践できる 組織開発の「はじめ方」

CHAPTER3 7つの成功事例から読み解く 組織開発「実践のポイント」

CHAPTER4 さあ、組織開発を始めよう

■安斎勇樹さん最新刊のご案内

★★★発売2ヵ月あまりで3万部突破のベストセラー!!★★★

★★★中原淳さん、三宅香帆さん、篠田真貴子さん…一流の実務家・教育関係者も大絶賛!!★★★

「ここ数年で読んだ中で、一番すばらしかった!」

「めっちゃ読みやすい。しかも、読後の納得感がハンパない!」

「社会人になってずーっと感じていたモヤモヤの正体がやっとわかった!!」

……SNSなどで感謝の声、続々!!

◎「組織のなかの自分」への違和感がスッキリ晴れる本!

◎「人が逃げ出す組織」と「人から選ばれ続ける組織」の違いとは──?

◎20年以上の探究を結晶化させた「新時代の組織づくり論」の超・決定版!!

【目次】

序論 “冒険する組織”とは何か? 「軍事的な世界観」からの脱却

・組織の水面下で膨らむ「巨大なモヤモヤ」

・ビジネスは「戦争」であり、会社は「軍隊」だった

・リーダーを“演じる”のは、もうやめにしよう

・軍隊はいずれ必ず“官僚化”する

・個々の自己実現をあきらめない「麦わらの一味」

第1章 会社の「世界観」を変える5つの冒険的レンズ

・なぜ「目標が明確すぎる組織」は危ういのか?

・「戦士だけのパーティ」でのゲーム攻略はしんどい

・“ドライな組織”ほど「致命的な問題」を見落とすワケ

・「使えるやつ」ではなく、「しっくりくる自分」になる

・御社はなぜ「やるべきこと」を実行できないのか?

第2章 自己実現をあきらめない「冒険の羅針盤」

・組織はベルトコンベアではない。人間はロボットではない

・「バラバラな思惑」のまま、「同じ船」に乗っていてもいい

・「らしさ」が見えない組織は、いきなり崩壊する

・なぜ大企業ほど「ナゾの仕事」が増えるのか?

・御社のなかで「いちばんズレているところ」は?

第3章 冒険する組織をつくる「5つの基本原則」

・目標は新法則「ALIVE」で設定する

・マネジメントチームは組織の靭帯

・ハレとケの場づくりに工夫を凝らす

・「学習しない組織」はどう生まれるか?

・「危機感」で社員を動かすのは、もうやめにしよう

第4章 冒険する「目標設定」のカギ

・現場の目標にこそ「追いかけたくなる意味」を込める

・冒険する組織にも「数値目標」は欠かせない

・理念は「腹落ち」させるものではない

・MVVを「更新」するときのコツ

・「最後までやり抜くことが正義」という思い込み

第5章 冒険する「チームづくり」のカギ

・「深い自己紹介」で心理的安全性を正しく高める

・「自分をさらけ出すのがうまい人」はどんな話し方をしているか?

・「機能しないチーム」に欠けているもの

・「何年も一緒に働いているのに、つながりが弱い職場」の共通点

・“チーム内の問題”が驚くほど見つかる技法──KMQTリフレクション

第6章 冒険する「対話の場づくり」のカギ

・「ファシリテーターとしての芸風」を全メンバーで磨く

・「声の大きい人」に振り回されないためには?

・「2つの流れ」を見直せば、会議のムダはすぐ減らせる

・ハレの場としての「全社総会」に命をかける

・熱心な乗組員ほど、「船に乗っている理由」を見失う

第7章 冒険する「学習文化づくり」のカギ

・リーダー自身が学んでいるか? 「学ぶ姿」を共有しているか?

・あえて“耳の痛いこと”を伝えなくていい──冒険的フィードバック論

・人を「道具」扱いする会社ほど、「仕事の定型化」にこだわる

・仕事の「属人性」を歓迎しよう

・できる人の暗黙知を“ブラックボックス化”させない極意

第8章 冒険する「組織変革」のカギ

・組織内の「もったいない!」を探し、前向きに「リフレーミング」する

・「社内勉強会」こそ最強の変革トリガー

・ミドルは変革の中枢。マネジャーこそ「自分」を尊重しよう

・「マネジャーがしんどい…」の正体──優秀な人が「自分主語」を捨てる瞬間

・「辞めます」と言われたとき、「冒険する上司」が真っ先にやること