自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

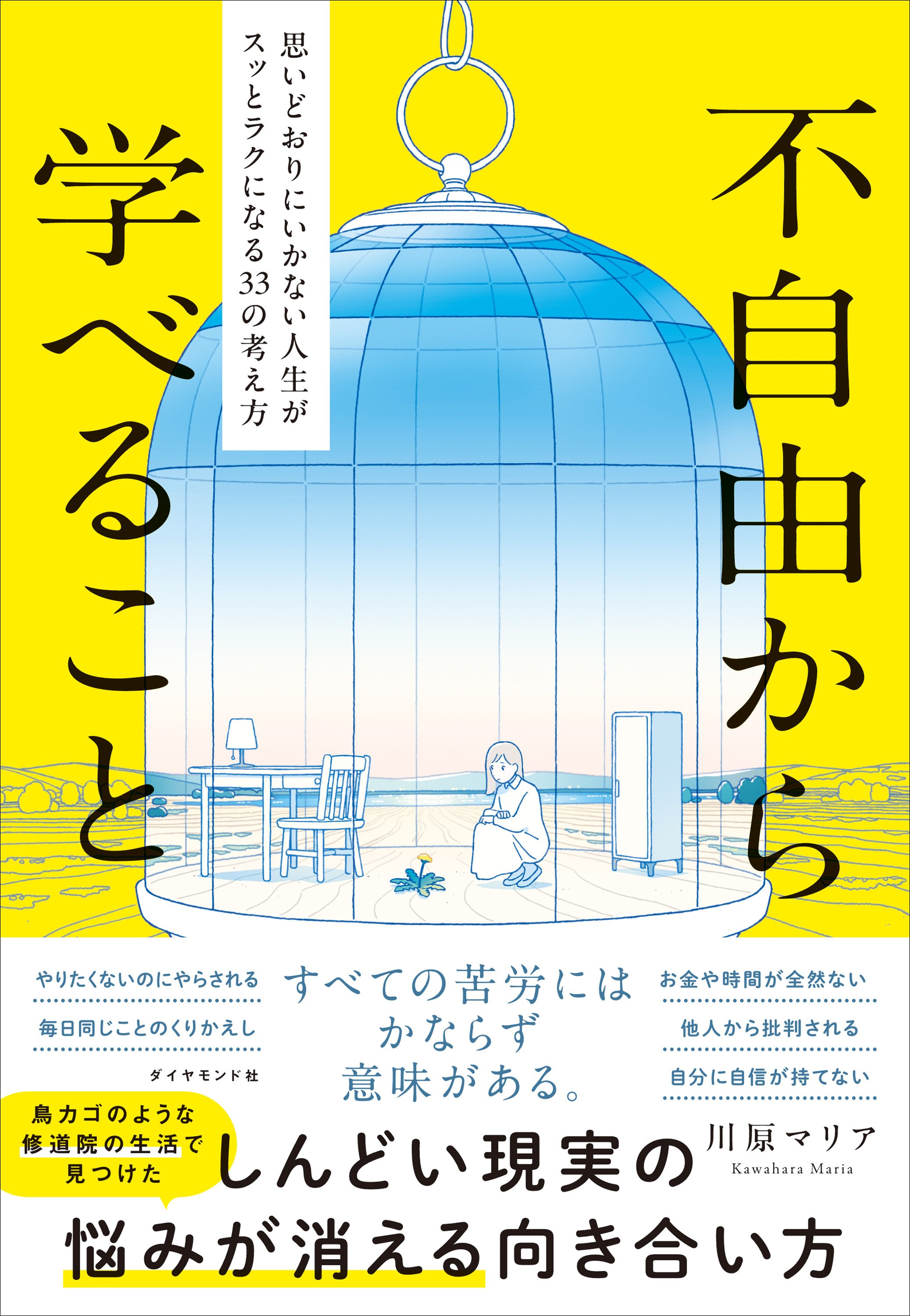

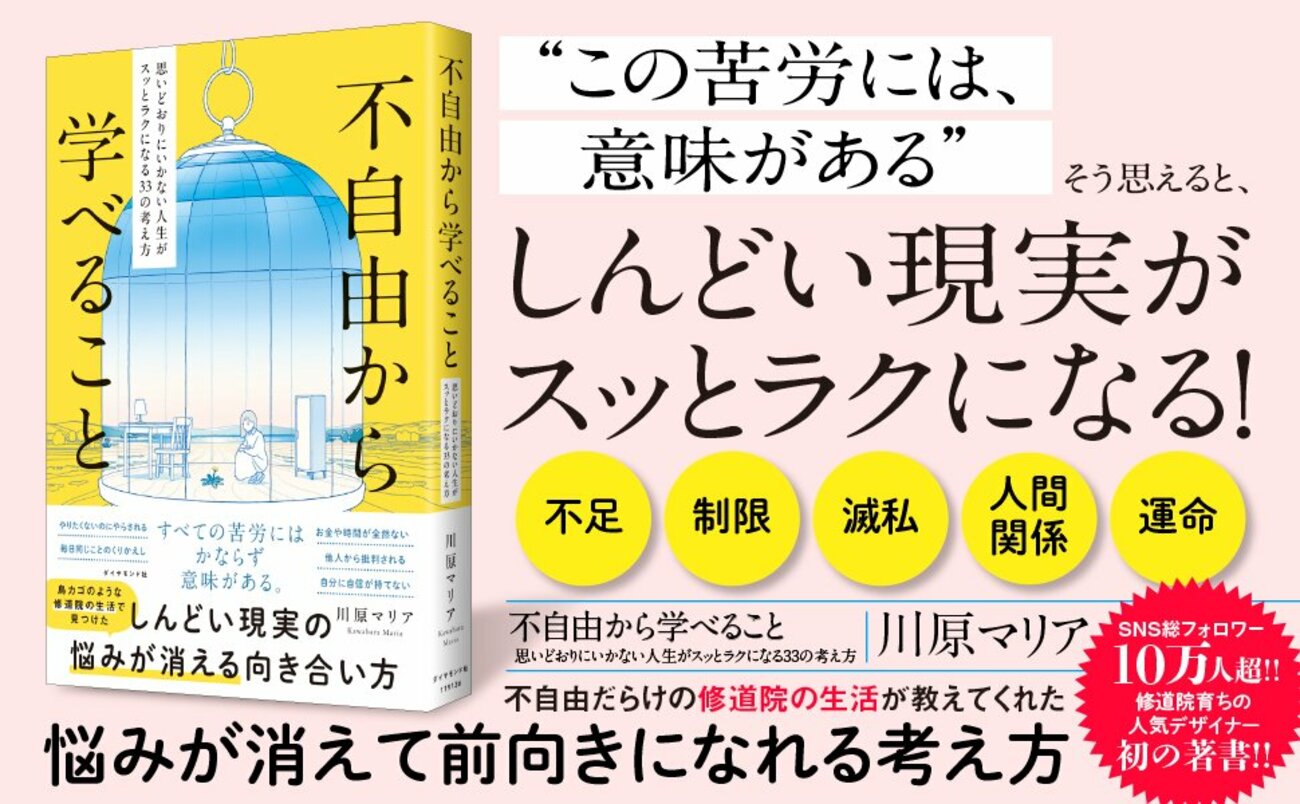

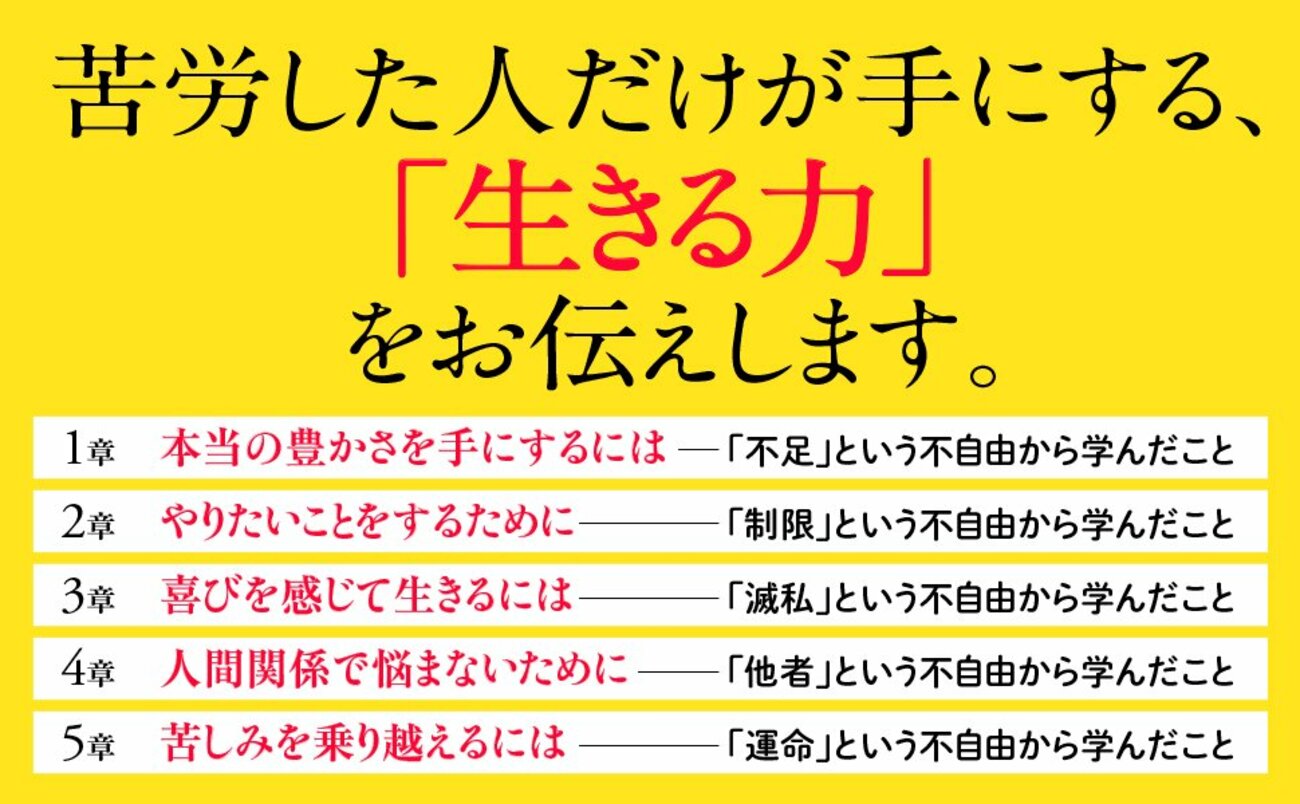

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「悩まない人の考え方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「与えてもらう」ことへの罪悪感

私は幼い頃から「自分は誰の役にも立てていない」と思い悩んでいました。

6人もの子どもをひとりで育て上げた母の役にも立てず、年の離れた兄弟からも毎日叱られ、「自分には価値がない」と思い込んでいました。

家を出てからも、修道院では10代の生活のほとんどを面倒見ていただき、学校から生活指導まで、あらゆることでお世話になりっぱなし。

進学コースに行かせてもらったのに大学には進学せず、シスターにもならず。自分で選んだ道とはいえ、皆の期待に応えられず、施していただいた恩を何も返すことができませんでした。

「自分はいつも与えられてばかりで、相手の役に立てていない」

「自分はお荷物なのでは」

そんな罪悪感と申し訳なさが、修道院を出たあと、何年も消えないままでした。

罪悪感を軽くしてくれた「恩送り」という考え方

聖書に、こんな言葉があります。

お返しをしてくるような人ではなく、お返しができないような人に施せ。そう書いてあります。

もちろん、恩を送ることがいけないわけではありません。そのうえで、「それを返す余裕すらない人に恩を送りなさい」ということです。

修道院で学んだ、この「恩送り」の考え方を思い出したことで、私の心は少し軽くなりました。

「あの頃の恩をすべて返すことはできない。その代わりに別の誰かに恩を送ってあげればいい」

そう思えるようになったのです。

そして当時から20年経った今、コツコツと努力して、やっと誰かのためにお金を出したり、募金したり、少しずつですが恩送りができるようになりました。

あのとき、私に恩送りを教えてくださった方々に、心から感謝しています。

「貸し借り」の概念を捨てる

「してもらったのだから、返さなくてはいけない」

「してあげたのだから、返してほしい」

そんな「貸し借り」といった概念は捨ててみてください。

礼儀を尽くさない、という意味ではありません。

していただいたことにただ感謝し、自分ができる範囲で、それを必要としているまた別の者に施すのです。

それが、誰もが心地良く生きられる世界ではないでしょうか。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まない人の考え方」を多数紹介しています。)