自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

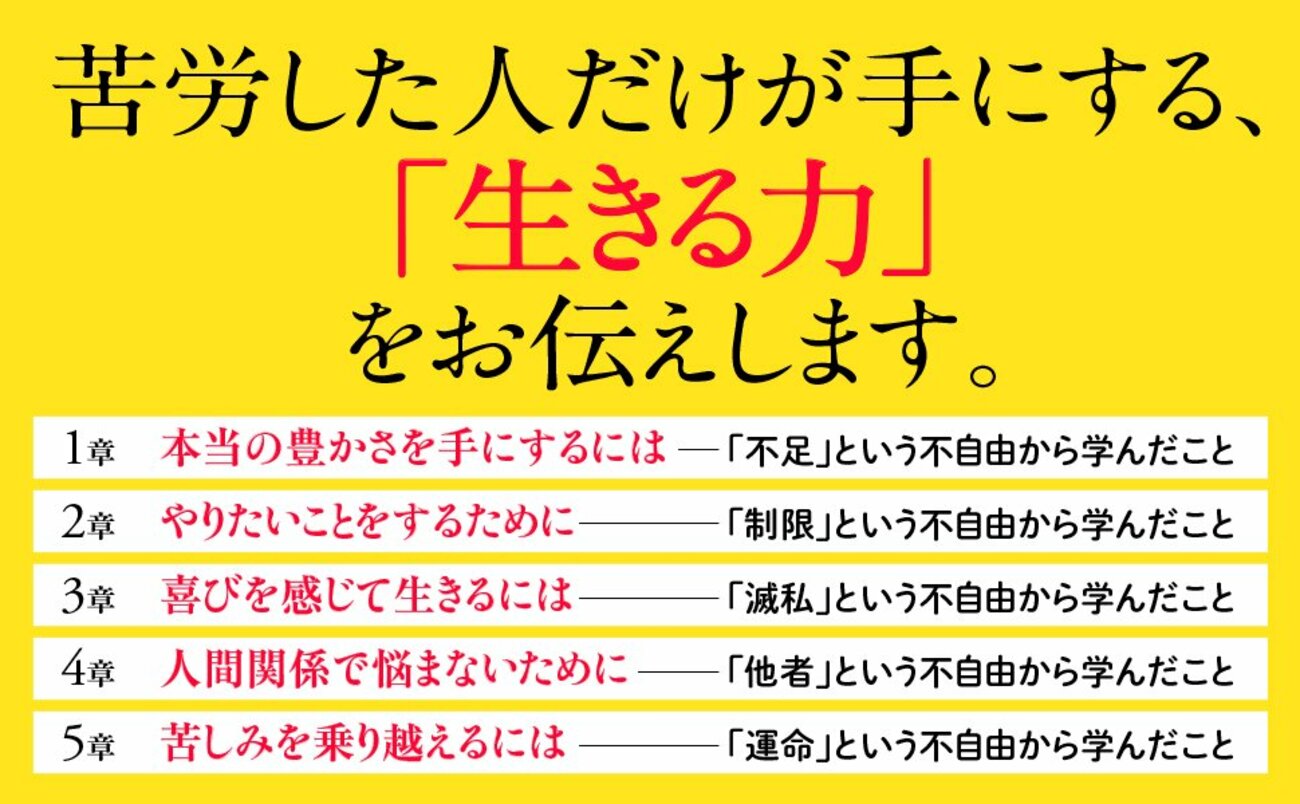

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「どうしても許せないこととの向き合い方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「どうしても許せない」とき、シスターはどう考えるのか

いくら悲しんでも、悲しみがつきない。

そんな大きな傷を、他者から負わせられることもあるかもしれません。

そんなときは、時間を超えて「俯瞰」してみるようにしてください。極端な例ですが、足を引っ張るあの人も、盛大に傷つけてきたあの人も、そして自分自身も、100年後には全員死んでいます。

昔、シスターに「どうしてもゆるせないときとか、そりが合わないときはどうされているのですか?」と質問したことがあります。するとシスターは、冗談交じりにこう答えました。

「もちろん、愛そうとか、相手の良いところを見るように努力はするでしょうね。でもどうしても難しいなら、どうせ一時期しか一緒にいないし、私も相手もそのうち死んで土に還るのだから、気にしないことね」

あまりにスケールの大きい回答に面くらいましたが、たしかに「ま、100年後はみんなこの世にいないわ!」と思えるとラクになります。

だから気にせずに、今を生きていけばいいと思うのです

250年を耐え抜いた「潜伏キリシタン」

今は受け入れられないことも、それが未来の誰かのためになると考えてみると、受け入れられるかもしれません。

実際、今の私があるのは、先祖たちが苦しみに耐え抜いてくれたからです。

私の先祖は潜伏キリシタンです。

潜伏していたのは、豊臣秀吉が1587年に伴天連(バテレン)追放令を発令したためです。「バテレン」とは、キリスト教の宣教師や神父、教徒に対する当時の呼称です。当時のキリスト教信者たちは、「士農工商」の制度による格差があることに疑問を持ち、皆平等であると教えを説いていました。

その教えや信者の団結力が、権力者の独裁支配体制と反するため、豊臣秀吉はキリスト教が天下統一を妨げることを懸念したのです。この発令により、キリシタンたちは迫害にあい、島流しになった人もいました。

「次の世代」のために、今を耐え抜く

ですが当時のキリシタンたちは、いつかは皆平等な世界が訪れるようにと願って、この迫害を耐え抜きました。250年間、何世代にもわたって、当時禁止されていたキリスト教が許される世界を信じ続けてきたのです。

たとえ自分たちの代では報われなくても、次の代では救われるかもしれない。そう信じて、ひっそりと口伝と習慣だけで信仰を守り抜きました。

世代や時代によって、「何が正義か」は変わります。自分の世代では理解されず、想いは叶わず、非難されたとしても、次の世代ではその状況が変わるかもしれません。

そのためにも、今は耐え抜こう。

長い時間軸から現代を俯瞰できると、そんな思いに至ることができます。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まないための考え方」を多数紹介しています。)