『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第179回は、職場の「ムダな仕事」がなかなか無くならない理由を掘り下げる。

校長になって痛感した根深い「ハンコ文化」

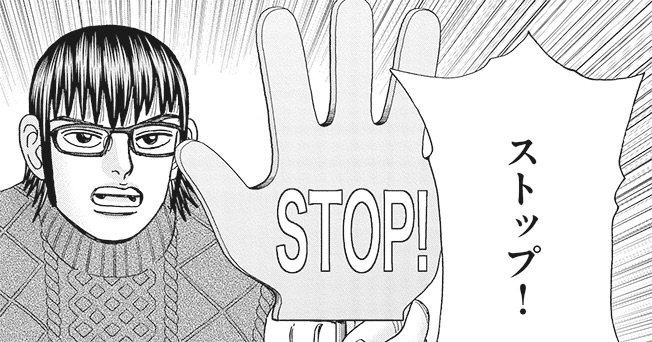

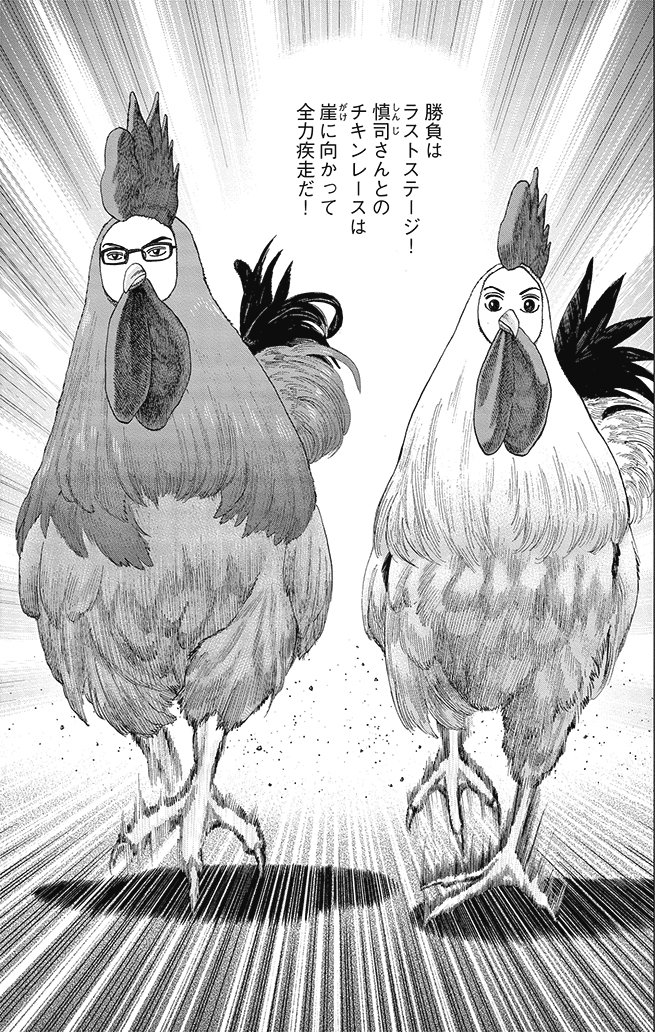

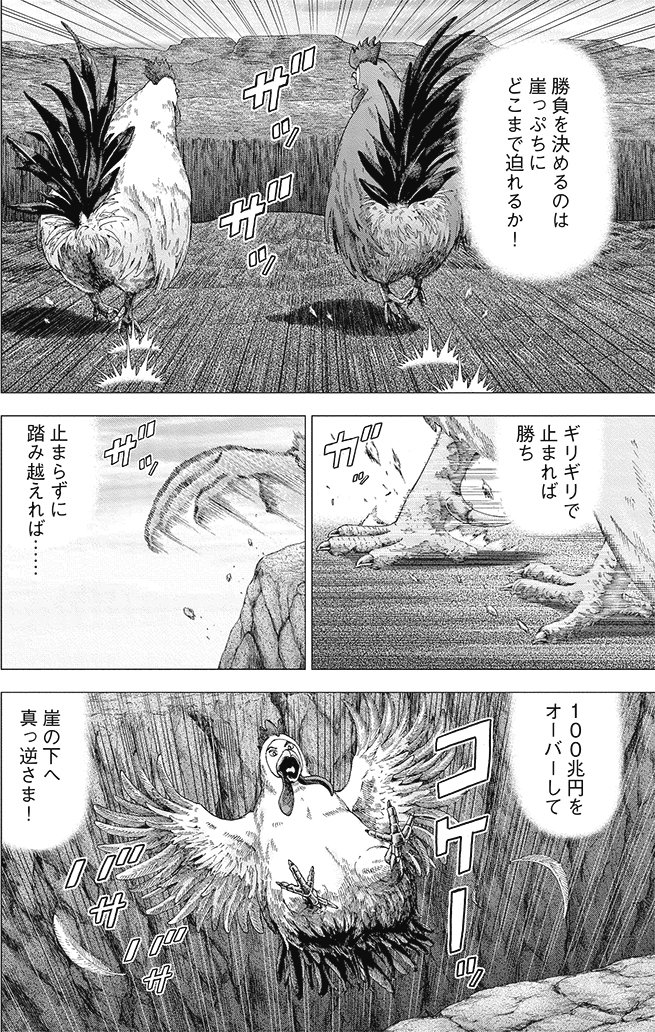

時価総額争奪ゲームは最終盤を迎えた。主人公・財前孝史は捨て身の攻勢で慎司を「ストップ」に追い込み、主導権を握る。もう一歩踏み込むか迷った財前は、「本来の目的は何か」に立ち返り、覚悟を新たにする。

コラムニストの山本夏彦氏は繰り返し「世の中の9割は慣習で動いている」と説いた。理屈で動くのは1割ほどであり、人間のやることのほとんどは「昔からやっているから」という慣性が強く働いているという見立てだ。仕組みが回っているうちは、あえて変えようと思わないのが人間の性なのだろう。

だからこそ、時に「本来の目的は何か」とルーティンワークを見直す意味がある。私は理屈っぽいうえに面倒くさがりなので、「慣習でやっているけどあまり意味がないもの」が気になる質だ。

4月から千葉商科大学付属高校の校長になって痛感したのは、学校という社会の紙文化・ハンコ文化の根強さ、根深さだ。

校長のもとには日々「こんなことまで」と思う細かいことまで「ハンコをください」と書類が回ってくる。教育関連団体や部活動関連では、いまだに申し込みはFAXと指定されるケースも少なくない。慣習で回っているシステムに逆らっても仕方ないので、郷に入っては郷に従えの精神で黙々とハンコをつくし、FAXも送る。

だが、対外文書ではない高校内部の閲覧文書などについては、「これは何のための書類ですか」「この人数でハンコをつく必要がありますか」「デジタル化しない理由は」と聞くようにしている。

「これ、要りますか?」廃止したルーティン

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

面倒な校長が来たと思われているかもしれないが、効用はある。

例えばある部署から回ってきていた厚さ数センチの日誌。校長にたどり着くまでに数人がハンコリレーする絵に描いたようなお役所的ルーティンだったのだが、「これ、要りますか」と聞くと、「要らない、かもしれませんね」。「試しにやめてみましょう」と提案し、実際に何の支障もなかったので正式に廃止した。

これは一例に過ぎない。すでに電子的に共有・保存ができているのに紙のファイリングが残っている。同じ書類がなぜか担当部署を2周して校長が2回ハンコをつく。書式と手順を少し変更しただけでペーパーワークが数分の1になる。そんな例がゴロゴロある。

体感的には校長がハンコをつく書類は就任3週間ほどで4分の1程度は減った。まだまだ削減余地はあり、恐らく半減までは弊害無しで達成できると見ている。

恐らく、それぞれには当初、ちゃんと目的があったはずだ。「ないと困る」から始まって「あってもなくても良い」を経て、いつしか「なぜやっているか分からないけど、とりあえずやる」になったのだろう。

それでも続いてきたのは、関係者が怠惰だったわけではなく、世の中の9割は慣習で回っているからなのだ。私は初めての外部登用の校長なので、「そういうものだ」という思い込みがなく、「なぜ」と素朴な疑問を抱きやすいに過ぎない。

素人の民間人校長にはハンディキャップはある。でも、うるさいエイリアンになれるというアドバンテージもある。仕事に慣れても、「本来の目的は何か」という意識は忘れないようにしたいと思う。

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク