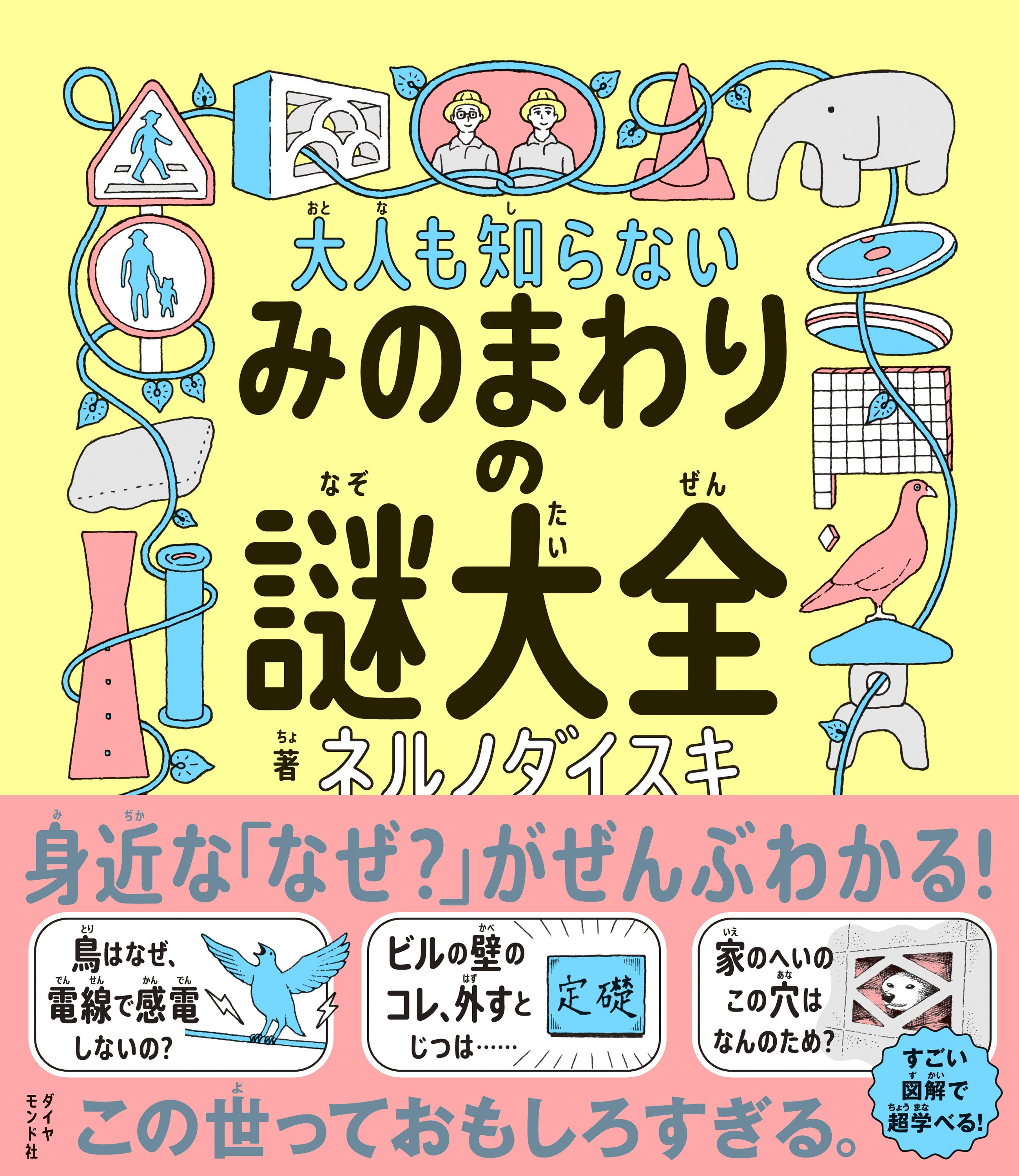

制作期間5年、300ページ超の大ボリュームで「やばい本ができてしまった……」と関係者一同がうなった書籍『大人も知らない みのまわりの謎大全』。「子どもに買ったのに自分が先に読んでしまった…」といった口コミが広がり、SNSでも話題だ。「ハトはなぜ首をふって歩くのか?」「屋上のクレーンはどうやって運んだ?」「ビルの入口の定礎ってなに?」など、身近なのに知らない51の謎を解説している。

今回、その著者であるネルノダイスキ氏が、本作りの中で大きな影響を受けたという『独学大全』の著者、読書猿氏との特別対談が実現した。大人もハマる児童書となった理由と、子どもの本への想いとは。(構成:小川晶子)

なぜ、大人が児童書に夢中になるのか?

読書猿氏(以下、読書猿):『みのまわりの謎大全』は、児童書でありながら大人にもすごく刺さっています。実際、僕はあまり子ども向けだと思わずに読んでしまいました。もちろん子どもはこの本が好きだろうけど、大人も負けたくないというか、「子どもにはもったいない」って言いたいくらい(笑)。

でも、そういう本が児童書として理想なんだと思います。だって、子どもは「子ども向けの本」って嫌いでしょ? そんなことないかな?

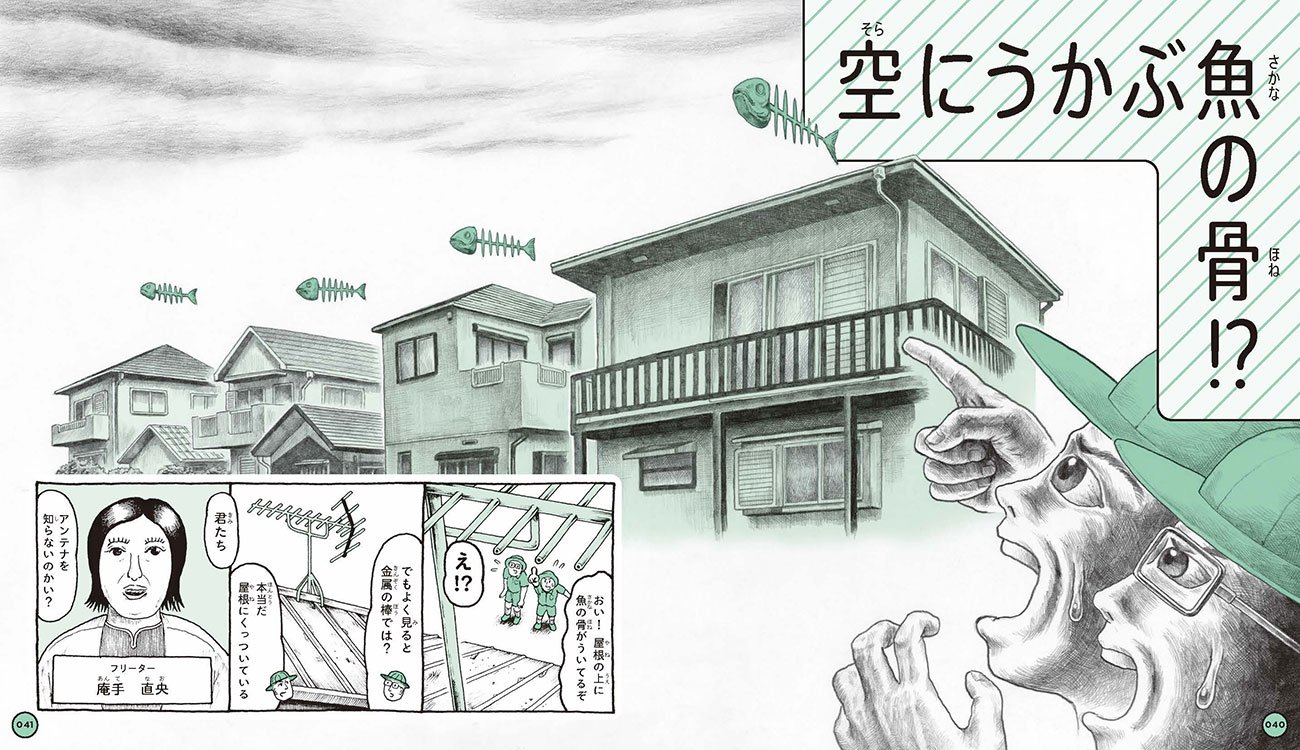

『みのまわりの謎大全』本文より。アンテナについての解説への導入ページ

『みのまわりの謎大全』本文より。アンテナについての解説への導入ページ拡大画像表示

ネルノダイスキ氏(以下、ネルノ):それはあると思います。読書猿さんが子どもの頃に読んだ本はどういう本ですか?

読書猿:「学研まんが」のひみつシリーズが大好きでした。『コロ助の科学質問箱』と『できるできないのひみつ』(どちらも内山安二)が双璧です。今回、『みのまわりの謎大全』を読んで、子どもの頃にひみつシリーズを読んでワクワクした気持ちを思い出しました。大人になって、またこんなにワクワクする本に出会えた!と。

子どもを小馬鹿にしているような本は好きじゃなかったです。「もっと本気でかかってこいよ」と思っていました(笑)。

隅から隅まで本気で作る

ネルノ:わかります。僕も小さい頃、隅から隅まで本気で作ってある本を見るのが好きで、そういう本に育てられたと思っているんです。僕が好きな作家さんやアーティスト、たとえばかこさとしさんや大伴昌司さんはものすごく本気で制作に向かっているし、同時に本人が一番楽しんでいるように感じます。

大人が楽しんで作っていないと、読むほうの子どもも楽しめないというのは確信があります。

「こんな本があったら…」理想の児童書とは?

ネルノ:ちなみに、読書猿さんならどんな児童書を作りますか?

読書猿:やっぱり僕も、大人が大人げなく本気で作るのがいいと思っています。

NHKの「基礎英語」テキストに連載していたものが本になるんですが(『ゼロからの読書教室』NHK出版)、連載中、対象のメインは中学1年生だと聞いていました。でも、言葉遣いや読みやすさは意識したものの、内容は全然子ども向けにしていません。大人でも知らないことをバンバン書いていくスタイルでやっています。「子ども向け」だからってレベルを落とすようなことはしたくないんです。

ネルノ:面白く読める仕掛けはありつつ、内容は深いというような。

読書猿:今後、児童書を作るなら、「社会の本」を書いてみたいですね。大人になることや社会に出ることをポジティブに考えられる本です。社会人って何だかつらいイメージがあるじゃないですか。そうすると子どもたちは「大人になりたくないな」と思ってしまう。

でも実際には、大人になること、年を取ることは楽しいことでもあるし、社会ってそこまで悪いものばかりでできてない。そういうことをちゃんと伝えられる本を作れたら、次の世代が「よし、大人になってみよう」(笑)と思ってくれるかもしれません。子どもたちに「大人は楽しいよ」って言うのは、大人の責任なんじゃないかなと思うんです。

ネルノ:なるほど。読書猿さんだったらどうするかというのは聞いてみたいことだったので、聞けて良かったです。

すぐに役立つ本だから売れたわけではない

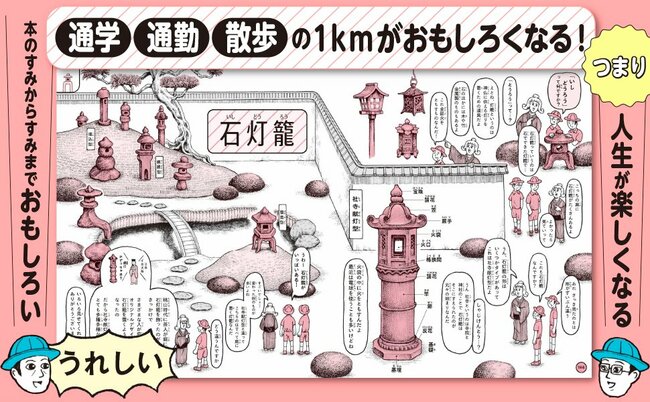

ネルノ:この本を作るにあたって児童書のコーナーをよく見たんですが、いまの子どもたちや子育て中の親御さんは「どう生きたらいいのか」とか「どう育てたらいいのか」を悩んでいるように感じました。

僕の子どもの頃より多種多様な悩みがあって、それに応える本がたくさんあるんです。その中で、『みのまわりの謎大全』は「身の回りが楽しく見えたら人生は少し豊かになるよ」という、ちょっと違う方向性の本なので大丈夫かな?と不安がありました。長期的に見れば役立つかもしれませんが、短期的な効果を期待する本ではないので。

それがこれだけ受け入れてもらえたということには、とても希望が持てました。読者の方は、ちゃんと本書のメッセージを理解してくださったんだと。この本をきっかけに、他の出版社からも路上観察系の本が出るようになれば、価値観が広まって面白いなと思います。

読書猿:確かに。路上観察系の児童書が何冊も並んで、流行ったら面白いですね。今回の対談ではさまざまな刺激を受けることができました。これからも、おたがい面白い本を作っていきましょう!

※本稿は、『大人も知らない みのまわりの謎大全』についての対談記事です。

『みのまわりの謎大全』著者。漫画家・イラストレーター。

アーティストとして絵画や立体作品の展示を行うかたわら、2013年よりネルノダイスキ名義で漫画を描きはじめる。2015年、同人誌『エソラゴト』が第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で新人賞を受賞。

2017年、同人誌『であいがしら』が第20回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で審査委員会推薦作品に選出された。著書に『いえめぐり』(KADOKAWA)、『ひょうひょう』『ひょんなこと』(ともにアタシ社)がある。散歩をしていて「あれはなんなんだろう?」と思ったものを調べるのが好きで、みのまわりの謎に興味をもった。

『独学大全』著者。ブログ「読書猿 Classic: between/beyond readers」主宰。「読書猿」を名乗っているが、幼い頃から読書が大の苦手で、本を読んでも集中が切れるまでに20分かからず、1冊を読み終えるのに5年くらいかかっていた。

自分自身の苦手克服と学びの共有を兼ねて、1997年からインターネットでの発信(メルマガ)を開始。2008年にブログ「読書猿Classic」を開設。ギリシア時代の古典から最新の論文、個人のTwitterの投稿まで、先人たちが残してきたありとあらゆる知を「独学者の道具箱」「語学の道具箱」「探しものの道具箱」などカテゴリごとにまとめ、独自の視点で紹介し、人気を博す。現在も昼間はいち組織人として働きながら、朝夕の通勤時間と土日を利用して独学に励んでいる。